ガス事業の歴史を振り返る、ガス自由化までの流れと変遷(1)

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

今回、「電力とガスの違いについて~それぞれの特徴から考察する~」といったテーマにて連載コラムを掲載いたします。第1回目となる今回は、まずはガス業界の全体像について歴史的な背景も踏まえて俯瞰していきたいと思います。

世界で初めてガスが使われたのは1792年

世界で初めてガスが使われたのは1792年のことでした。この年に、スコットランドのウィリアム・マードック技師が石炭を蒸し焼きにしたときにできるガスを利用してガス灯を灯したことが、始まりだといわれています。その後、1812年に世界最初のガス会社が、フレデリック・ウィンザーらにより設立されました。「ロンドン・アンド・ウェストミンスター・ガスライト・アンド・コークス社」という少し長い名前の会社です。名前の通り、イギリスのロンドンに拠点を置いて活動を展開していました。

世界では、このような流れでガスが利用され始めたのですが、同時期に日本はどのような状況だったのでしょうか。まず、世界でガスが初めて使われた1792年は、日本は鎖国中でした。そのため、あらゆる面において海外の技術がなかなか伝わらず、それはガスにおいても同様でした。そうした状況だったので、日本での本格的なガス利用はもう少し先の話になります。

その後、1868年(明治元年)となり、江戸が東京となりました。社会の仕組みが大きく変わり外国との自由な交流もはじまり、西洋からいろいろな文化が伝わってきました。これは、いわゆる「文明開化」と呼ばれるものです。こうして海外の技術が入ってきたこともあり、明治元年から4年が経過した1872年、横浜に日本初のガス灯が灯りました。このとき、世界から80年遅れてはおりますが、日本はガス利用の歴史を歩み始めました。横浜に遅れること2年後、1874年(明治7年)には東京の銀座通りにも86基のガス灯が輝くようになり、ガス灯は次第にその数を増やしていきました。ちなみにですが、日本において鉄道が初めて開通した年と、ガス灯がはじめて灯った年は同じです。ガス灯がはじめて灯った1872年は、新橋駅~横浜駅(現桜木町駅)間が開通開始した年でした。ガスに限らず、近代的な社会インフラが次々と整備されてきた時代であるといえます。

ガスの利用用途、光から熱へとシフト

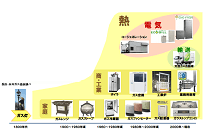

1900年代に入ると、全国に約70のガス会社が設立され、各社がガスの普及に努めるようになりました。最初こそガスは、ガス灯などの明かりとして利用されることが多かったのですが、段々と熱利用にシフトしていきました。ガス会社は海外視察などを経て、ガス利用は明かりとしてではなく、熱として利用することが主流だと気付いてきたからです。明かりについては電気が担当、熱を生み出したい時はガスが担当、といったすみ分けがなされていきました。

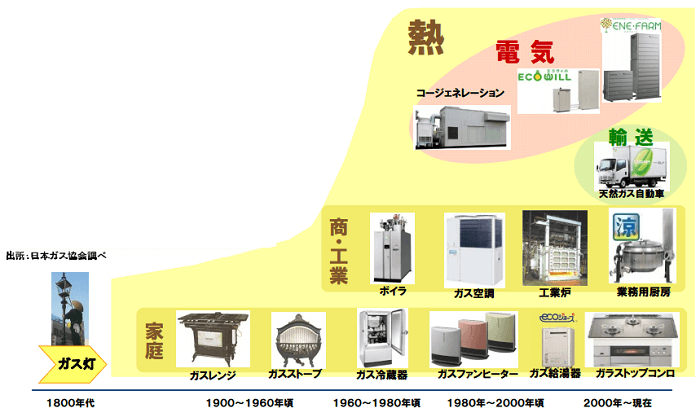

熱として使うことで、生活のなかで最も影響を与えたのは台所ではないでしょうか。それまで使っていた炭や薪と比較すると、スイッチのオンオフが簡単で、使いたい量を調整しやすく、かつ炎の強さを自由に調整できるといったメリットが普及を後押ししました。その後、ストーブや風呂などの熱を必要とする用途を中心に利用が広がっていきました。特に1970年代以降、天然ガスへの転換を契機として、ボイラーや空調、更には天然ガス自動車やコージェネレーションの普及が進み、ガス利用量が増加していきました(図1)。

このように、電気は明かり、ガスは熱とすみ分けが進んでいき、制度上においても「電気事業法」と「ガス事業法」がそれぞれ整備されました。そのため、電気事業者は電気だけ、ガス事業者はガスだけといった具合に、他の事業を営むことが禁止されました。こうした流れもありガス各社は、ガスという限定されたビジネス領域内で事業を洗練させていきました。

図1 ガス利用拡大の歴史 出典:経済産業省

2種類+αに大別できるガスの種類

普段私たちが使っているガスは、全て同じものではなく、「都市ガス」「LPガス」と大まかに2種類に分けることができます。そのほかに、「簡易ガス」という比較的珍しい類型もあるのですが、まずは一般的な「都市ガス」と「LPガス」について概要を見ていきたいと思います。

都市ガスとLPガスの違いとして、まずは成分が挙げられます。都市ガスは、メタンを主な成分に持つ天然ガスです。一方で、LPガスは、プロパン・ブタンを主成分に持つ液化石油ガスです。成分が違うので、保有している熱量も異なります。都市ガスの火力(熱量/ カロリー)は1m3 あたり約11,000Kcalですが、プロパンガスは1m3あたり約24,000Kcalとなります。つまり、プロパンガスは都市ガスに比べて2.18倍の火力があります。

供給方法に関しては、都市ガスは道路などの下にある導管を通じて供給されています。LPガスはというと、ガスが入ったボンベを事業者が配送する形となっています。ガスボンベですから、当然決められた容量しかガスは入っていないので、定期的に入れ替えをしなければいけません。また、定期的にガス設備の定期点検も行う必要があり、人件費がかさむ一つの要因となっています。そうしたこともあり、LPガスは都市ガスよりも高い熱量を持っていることを考慮しても、やはりプロパンガスの方が価格が高くなってしまう傾向にあります。本当は、電気のように都市ガスも全国にインフラが整うと良いのですが、人口が少ない地域においては経済合理性からも、なかなか手が回っていないのが現状です。

ガス会社の数ですが、都市ガスは全国に200以上の都市ガス事業者があります。LPガスはぐっと数が多くなり、全国に2万社以上もの事業者が存在します(表1)。都市ガス事業者の数が少ないのは、これまで1社独占の規制があったことが大きな要因です。後述しますが、ガスの全面自由化が始まると、都市ガス事業者の数も徐々に増えていくと考えられます。

需要規模は少ないのですが、最初に説明したように「簡易ガス」というものも存在します。これは、集合住宅のような地域限定的な需要(70戸以上)に対して、導管を用いてLPガス供給する事業です。簡易ガス制度が創設された昭和45年当時、市街地から離れた都市ガス事業の導管が届いていない遠隔地において、一足飛びの住宅団地開発が急速に進んだことがありました。こうした地域は、人口密度が高いので本来は都市ガスが向いているのですが、インフラ整備が住宅団地開発に追い付かない地域がありました。そこでLPガスの出番ですが、通常のボンベで一件一件運ぶのではなく、別の手法がとられました。それは、小規模な導管インフラを構築して、各需要家に一括でLPガスを供給するものです。そうすることで、経済効果の高いガス事業を運営することが可能となり、それが「簡易ガス」と呼ばれる比較的に珍しい事業類型となっています。

| 事業者数 | 需要家件数 | ガス販売量 | 市場規模(推計値) | |

|---|---|---|---|---|

| 都市ガス | 209社(うち公営29事業者) | 約2,923万件(家庭用・小口業務用) | 363億立方メートル/年 | 家庭・小口業務用 2.4兆円(全体5兆円) |

| 簡易ガス | 1452社(うち公営8事業者) | 約140万件 | 1.7億立方メートル/年 | 0.1兆円 |

| LPガス | 21,052社 | 約2,400万件(家庭・業務用) | 80億立方メートル/年 | 家庭・業務用 2.6兆円(全体4兆円) |

表1 各類型におけるガス事業者数や市場規模等 出典:資源エネルギー庁と経済産業省と全国LPガス協会資料より作成

都市ガスの普及率 都市部と地方ではどのような違いがあるか?

都市ガスは全国のどこでも使えるわけではなく、ガス導管の通っている地域でしか利用することができません。導管網の敷設された供給区域は国土全体の約6%に留まっておりますが、人口の密集している所を中心としているので、全世帯数の約3分の2をカバーしています。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

次の記事:ガス事業の歴史を振り返る、ガス自由化までの流れと変遷(2)

Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

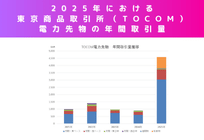

2025年の電力先物市場:年間取引量4,583GWhで過去最高更新、年度物導入と中部エリア上場を控えた市場の変化

価格変動リスクへの対応を意識した取引行動が、実務レベルで具体化し始めた一年となりました。 制度面では年度物取引の導入、取引環境では流動性改善やコスト低減策が進み、企業側では中長期のヘッジ設計を見直す動きが重なりました。こうした複数の要因が同時に作用した結果、東京商品取引所(TOCOM)における電力先物の年間取引量は約4,583GWhと、前年比約5倍に拡大し、過去最高を更新しています。 中でも、東エリア・ベースロード電力先物が前年比約5倍、西エリア・ベースロード電力先物が前年比約3倍と伸長し、主要商品の取引が全体を押し上げた形となりました。加えて、2025年5月に取引を開始した年度物取引も、市場拡大を牽引する要素となっています。 本稿では、2025年通年の動向を中心に、市場拡大の背景と今後の論点を整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第2回】10年で広がった、「経営の期待」と「現場の実務」の距離

「自由化から10年」という節目を迎え、制度の成果や市場の成熟度をめぐる議論が活発化しています。 現場の会話をたどると、同じキーワードでも立場により意味がずれます。 たとえば、経営の「コスト削減」は現場では「業務負荷の増加」、制度側の「安定供給」は供給現場では「柔軟性の制約」として現れます。 第2回では、こうした変化のなかで生じている立場ごとの認識のずれを整理し、経営・現場・供給事業者という三つの視点から、なぜ議論が噛み合わないのかを構造的に考察します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月31日

電力小売全面自由化から10年、数字が語る制度と市場の現実【第1回】数字の区切りに惑わされず、いまの制度と市場を見直す

「自由化から10年」という言葉が、各所で頻繁に取り上げられるようになりました。 しかし、制度の導入や市場設計の見直しが今も続いており、電力を取り巻く環境は「完成」に近づくどころか、なお変化の途上にあります。 本稿では、数字がもたらす完了感と、制度・市場の実態との間にあるずれを整理し、“節目”という言葉の意味をあらためて考えます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月27日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第5回】社会実装と中長期シナリオ 2030年代のロードマップと日本の戦略

これまで4回にわたり、核融合という次世代エネルギーの可能性を、研究・技術・制度の観点からたどってきました。長らく“夢のエネルギー”と呼ばれてきた核融合は、いま確実に社会の現実へと歩みを進めています。 最終回となる今回は、社会実装に向けたロードマップと、日本が描くべき中長期戦略を考えます。 核融合が“希望の象徴”で終わらず、私たちの暮らしに息づくエネルギーとなるために、次の時代に向けた道筋を描きます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月17日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第4回】制度設計・安全規制・地域産業化 社会実装に向けた最新動向

第1回では核融合の基本、 第2回では国内研究基盤、 第3回では民間企業による産業化の動きを整理してきました。 こうした技術・ビジネス面の進展を踏まえ、2025年後半には「社会実装」に向けた制度づくりや安全規制の検討が政府内や国際機関で動き始めています。国際基準への日本の参画や、地域での研究・産業活動の広がりなど、核融合を社会に組み込むための枠組み形成が進みつつあります。 本稿では、制度・安全・産業の三つの観点から、この転換点の現在地を整理します。