スマホでサンマが焼ける日ーコラムー第13回 ワイヤレス化でひとり立ち

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

電気のやり取りがワイヤレスになると、電気をシェアできるようになります。ワイヤレス化によってより自由になり、行動範囲を広げ、世界を広げ、その結果それまで出来なかったことが実現可能になります。

執筆者:一般社団法人エネルギー情報センター

理事 江田健二

富山県砺波市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社)に入社。エネルギー/化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカ等のプロジェクトに参画。その後、RAUL株式会社を起業。主に環境・エネルギー分野のビジネス推進や企業の社会貢献活動支援を実施。一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人CSRコミュニケーション協会理事、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員等を歴任。

記事出典:書籍『スマホでサンマが焼ける日 電気とエネルギーをシェアする未来の「新発想論」』(2017年)

買い物中に充電できるEV(電気自動車)

ドローンとともに、今後、ワイヤレス給電を必要とするモノがEV(電気自動車)です。今、電気自動車に家や充電ステーションで充電するときには専用のプラグ(ケーブル)を接続する必要がありますが、このプラグの着脱には結構手間がかかります。しかし、ケーブルを使わないで駐車場などに止めておくだけで無線充電できればこんなに便利なことはないでしょう。

今、そうしたニーズに応えるべく、トヨタ自動車や三菱自動車工業をはじめ、世界の自動車メーカー各社は競ってEVのワイヤレス給電化の実証・実験を行っています。そのシステムは割とシンプルで、車の下側に電気を受電する装置(パット)を搭載し、駐車場に設置した送電パットの上に車を止めれば、そのまま充電ができるというものです。

このシステムが実用化されれば、たとえばスーパーやショッピングモールに車で買い物に行って、送電パット付きの駐車場に車を止めておけば、買い物中に充電ができてしまいます。また、路線バスもバス乗り場や停留所で停車中に充電できますし、タクシーも駅のロータリーなどで客待ち時間に充電できるようになります。そうなったらとても効率がいいですよね。また、電気自動車とともに実験・開発が進んでいる「自動運転車」にとっても、ワイヤレス給電はなくてはならないシステムとなるでしょう。

最近、米グーグルの親会社のアルファベットという会社が、開発中の電動式自動運転車についてワイヤレス給電の実験を行っているという報道がありました。ペッパーのようなロボットなど、自動で動くものを充電する場合、人間がいちいち電源につないで充電するのは非常に非効率的です。将来、決まったルートを巡回して走るような自動運転車(バスなど)が増えれば、ワイヤレス給電システムのニーズはさらに高まるはずです。EVのワイヤレス給電システムは、停車している間だけでなく、走行中にもワイヤレス給電できる技術が研究開発されています。NEXCO中日本は道路にワイヤレス充電装置を設置しての走行中の電気自動車に無線で電力を伝送する(走行中給電)システムの屋外走行実験に成功したそうです。

こうした技術はまだまだ始まったばかりですが、走行中のワイヤレス給電が可能になれば、搭載するバッテリーの容量も小さくなり、車体の軽量化やパッケージングの高効率化、デザインの変化など、EVの姿を一気に変えてしまうはずです。電気を動力にした自動で動く乗り物が、自動的にワイヤレス充電されて街の中を行き交い、空を飛び交う。近い将来、スターウォーズで見るような世界が現実のものになると思うとワクワクします。

いつでもどこでも電気をGET!ワイヤレス給電の無限の可能性

ワイヤレス給電によって便利になること、役に立つことはまだまだたくさんあります。今、訪日外国人が増えていますが、私たちが海外に行ったとき困るように、日本に来た外国人が観光などでずっと街中にいるとき、スマートフォンのWi-Fiや充電に困っていて、みなさんWi-Fiスポットや充電できる場所を探しているようです。今日本は外国人観光客向けのWi-Fiサービスの充実が課題になっていますが、これからの訪日外国人向けサービスとして、電源サービス、給電サービスの整備も重要な課題になっていくでしょう。

そこで鍵になるのがワイヤレス給電です。もし日本国内の街中にワイヤレス給電スポットが増えて、Wi-Fiのように簡単に、いつでもどこでもスマートフォンに充電できれば、旅行者にとってこれほど便利なことはないでしょう。東京都が東京五輪に向けて「電線地中化」に加え、東京の街に「ワイヤレス給電ステーション」をたくさん作ってくれたら、世界へ向けた日本のテクノロジーのアピールにもなりますし、世界中から東京に来るアスリートや人々に感謝されるのではないでしょうか。

ワイヤレス給電は災害時にも大いに役立ちます。災害時に通常の電力供給がストップしてしまい、携帯の電源が切れてしまいそうなとき、そこにワイヤレス給電の機械があればすぐに充電でき、家族とも連絡がとれます。また、よく山で遭難してしまった人がスマートフォンの位置情報で自分の位置を確認して捜索隊に連絡して助かった、という話を聞きますが、山岳地帯などにもワイヤレス給電スポットがあれば助かります。

このように、山の中であろうが砂漠地帯、荒野であろうが、ワイヤレス給電で電気が確保できるようになれば、これまで電線がきていない、電気がないから暮らせなかったところでも生活できるようになります。もしかしたらそこで同時に太陽光発電も行いながら大規模なIT農業ができるようになるかもしれません。そうなればオフグリッド生活も急速に広がります。このようにワイヤレス給電は、家の中以上にアウトドアでの生活において大きな利用価値が出てくる技術であり、この技術によって、我々人間の活動範囲が大きく広がる可能性を秘めています。

「ちょっと電気貸してくれない?」が当たり前の世界に

電気のやり取りがワイヤレスになることで非常に重要な変化が起きるはずです。それは、以前のコラムに述べた「電気を人に分け合う」「共有がしやすくなる」=電気をシェアできるようになることです。以前のコラムで、カフェなどで給電・充電して課金できるようになるという話をしましたが、その場合も今のようにスマートフォンの電源をコンセントに差し込むのではなく、スマートフォンでWi-Fiと同じように、無線で電気を受け取れるようになるでしょう。

また、あなたがカフェで友人と話をしていたとして、そのときあなたのスマートフォンの電源が切れそうになっていたら、「ちょっと電気貸してくれない?」と言って、その友人のスマートフォンに貯まっている電気を、まるで赤外線通信のようにピピッと送ってもらう、といったこともできるようになるはずです。貸し借りした電気の量はきちんとデジタルデータとして残っているので、後でまとめてきちんと返す。こうしたスマートフォンを介した電気の貸し借り、やりとりは近いうちにごく当たり前になるのではないかと思います。そうなると、本当にスマートフォンがひとつのバッテリー兼、電気の送受信装置のような感じになり、スマートフォンに貯まった電気を他の家電製品に、まるでリモコンのようにピピッと飛ばして充電できるようになるでしょう。

繰り返しになりますが、こうしたことが可能になる前提条件が前述した電気の「デジタル化」です。無線でお互い融通し合った電気でも、どれだけ誰が使ったかが分かるようになる、どの端末にどれだけ給電したかが分かるようになるからこそ、こうしたニーズに対応できるようになるのです。外国人旅行者向けのワイヤレス給電サービスも、日本にいる間どんな場所で充電をしても、クレジットカードの明細のように帰国してから電気代の請求書が届いて、いつどこでいくら電気を使ったかが分かるようになるでしょう。それもすべて電気のデジタル化が可能にするものです。かつそれが将来的には仮想通貨でオンライン上で決済されて払われるようになったらもっと便利ですよね。

先日、電気代を仮想通貨で支払うサービスを始めた会社が登場したというニュースが出ていましたが、今後そうしたシステムが急速に普及していくはずです。こうしてデジタル化とワイヤレス給電技術が「電気エネルギーのシェア化」を後押しするのです。

人間は「へその緒」が切れて〝自由〟になる

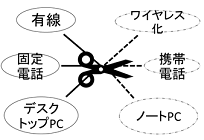

電気の送受信(電)が「有線から無線」(ワイヤードからワイヤレス)になるという話を中心にしてきましたが、「デジタル化」と同様、やはりこの「ワイヤレス化」も、「無駄をなくす」「効率化・最適化する」というメリットに直結してきます。そして、ワイヤレス化による恩恵、ワイヤレス化によって実現される最も重要なことは、我々人間が「制約から解き放たれる」「より自由になる」ということです。自由になって、私たちの世界が外へ外へと向かって広がっていくということです。

私たち人間は生まれる前、お母さんのお腹のなかでへその緒(臍帯)というチューブに繋がれ、母親の体からたくさんの栄養を送ってもらいながら生きていました。そして生まれたらすぐに臍帯は切られてしまいますが、人間はその瞬間からお母さんの体と離れ、一人で自由に、自立した存在となることをめざして成長を始めるのです。世の中のワイヤレス化もこれに似ています。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年03月26日

系統用蓄電池のアグリゲーションについて|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ

2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、デジタルグリッド株式会社の豊田祐介氏が講演した「系統用蓄電池のアグリゲーション」について、その要約をご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年03月18日

系統用蓄電池での安全面や各種補助金について|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ

2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、電気予報士の伊藤 菜々 氏が講演した「系統用蓄電池での安全面や各種補助金」について、その要約をご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年03月18日

系統用蓄電池の導入事例について|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ

2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、株式会社パワーエックスの小嶋 祐輔 氏が講演した「系統用蓄電池の導入事例」について、その要約をご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年03月18日

系統用蓄電池ビジネスの最前線|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ

2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、株式会社AnPrenergyの村谷 敬 氏が講演した「系統用蓄電池ビジネスの最前線」について、その要約をご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年03月12日

EVと並んで蓄電池と大きな関わりのある「エネルギーマネジメント」にテーマを絞って、蓄電池の今と未来を全6回に渡ってご紹介していきます。