太陽光ケーブル窃盗が再エネ普及を脅かす①ー犯罪が増え続ける背景と自衛についてー

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

太陽光発電施設から銅線が盗まれる事件が後を絶ちません。銅相場が高止まりし、売却狙いの犯罪が再生可能エネルギーの産業を脅かしています。第2回にわたり銅窃盗の再生エネルギー戦略への影響と各企業の防止策についてご紹介します。1回目は太陽光発電設備が狙われる理由と自衛について、2回目は太陽光ケーブル盗難から事業者を守るサービスや商品についてお届けします。

なぜ太陽光発電設備が狙われるのか

2023年に銅窃盗被害件数が過去最大となりました。犯人の検挙も進んでいますが、それ以上に窃盗団数が急増しています。

急増の背景には近年の世界的な銅の価格高騰があります。非鉄金属大手のJX金属によると銅の月間平均価格は2020年5月に1キロ604円でしたが2021年3月からは1000円を超え続けています。2024年5月には1643円となり2.7倍の値となりました。

また、もうひとつの要因として人目に付かない山間部などに設置されていることもあげられます。

窃盗犯の手口

北関東を中心に被害が急増しています。犯罪グループは日中に下見をし夜にフェンスを壊して敷地内に侵入し犯行に及びます。

送電用の銅線ケーブルを車に積める大きさに切ってから、金属買い取り業者へ持ち込んで換金します。夜は発電がなく、事業者は異常に気づきにくいといいます。

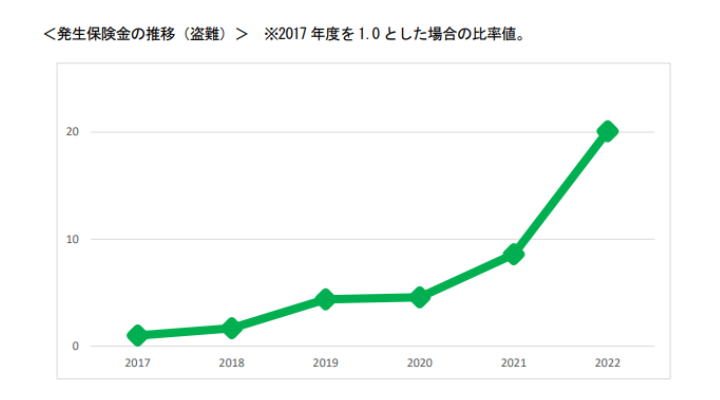

対応に追われる保険会社。保険金支払いは20倍に

日本損害保険協会は2024年2月、損害保険会社7社における「企業向けの太陽光発電設備向け火災保険」の事故発生状況などに関する調査報告書を公開しました。太陽光発電設備の盗難による保険金は、5年前と比べて約20倍に急増しています。

盗難に由来して発生した保険金の推移 (出典:日本損害保険協会)

また、保険会社によっては「盗難は補償対象外」になるケースも増えました。盗難被害を補償する保険の適用条件が厳しくなり、事業者にも不安が広がっています。日本損害保険協会は今後も事故の増加傾向が続いた場合、持続的な保険提供が困難になる可能性もあるとして、事故発生自体を未然に防ぐ取り組みが重要となると述べました。

未然に防ぐ取り組みとして

- フェンスの強化

- 防犯設備・警備システムの導入

- 定期的なメンテナンス

- ケーブルを銅からアルミへ変更

- ケーブルの埋設・露出部分のガード

などがあげられます。

全国でも被害数が突出している茨城県は農地の回りや山間部などに太陽光発電施設があり、犯罪グループの標的となっています。こうした中、茨城県警察本部は、買い取り側を規制して犯罪の抑制につなげようと、金属買い取り業者が売主の身分証を確認することを義務付ける「県金属くず取扱業に関する条例」の改正を目指しています。また、犯罪防止チラシを制作するなど、犯罪防止への呼びかけを強めています。

左:いばらき防犯NEWS 右:金属盗難防止対策チラシ (出典:茨城県警察)

太陽光発電は2030年のエネルギーミックスや2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、再生エネルギーの中核として位置づけられています。こういった窃盗被害や設備コストの増加は、新規参入のハードルを高める要因となり再エネ拡大にとって大きな障害となりかねません。

次回は、太陽光発電設備の盗難から事業者を守り、カーボンニュートラルの実現を後押ししていく、銅線の盗難対策としてのアルミ導体ケーブルやケーブル自体を覆い保護するプロテクターなどの商品についてご紹介します。

Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年10月29日

前編では、ペロブスカイト太陽電池の特性と政策的背景、そして中国・欧州を中心とした世界動向を整理しました。 中編となる今回は、社会実装の要となる耐久性・封止・量産プロセスを中心に、産業戦略の現在地を掘り下げます。ペロブスカイト太陽電池が“都市インフラとしての電源”へ進化するために、どのような技術と制度基盤が求められているのかを整理します。特に日本が得意とする材料科学と製造装置技術の融合が、世界的な量産競争の中でどのように差別化を生み出しているのかを探ります。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年10月27日

中小企業が入れるRE100/CDP/SBTの互換ともいえるエコアクション21、GHGプロトコルに準じた「アドバンスト」を策定

GHGプロトコルに準じた「エコアクション21アドバンスト」が2026年度から開始される見込みです。アドバンストを利用する企業は電力会社の排出係数も加味して環境経営を推進しやすくなるほか、各電力会社側にとっても、環境配慮の経営やプランのマーケティングの幅が広がることが期待されます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年10月18日

日本発!次世代ペロブスカイト太陽電池:フレキシブル発電が都市を変える 【第1回】背景と技術概要 — 何が新しいか/政策・投資の全体像/海外動向との比較

本記事は、2024年公開の「ペロブスカイト太陽電池の特徴とメリット」「ペロブスカイト太陽電池の課題解決と今後の展望」に続く新シリーズです。 耐久性や鉛処理、効率安定化といった技術課題を克服し、いよいよ実装段階に入ったペロブスカイト太陽電池。その社会的インパクトと都市エネルギーへの応用を、全3回にわたって取り上げます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年10月17日

非化石証書(再エネ価値等)の下限/上限価格が引き上げ方向、脱炭素経営・RE100加盟の費用対効果は単価確定後に検証可能となる見込み

9月30日の国の委員会で、非化石証書の下限/上限価格の引き上げについて検討が行われています。脱炭素経営の推進を今後検討している企業等は、引き上げ額が確定した後にコスト検証を実施することが推奨されます。また本記事では、非化石証書の価格形成について内容を見ていきます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年09月29日

【第3回】電力小売に導入が検討される「中長期調達義務」とは ——料金・市場構造・投資への影響と導入後の論点—

第1回では制度導入の背景を整理し、第2回では設計の仕組みと現場課題を取り上げました。最終回となる本稿では、中長期調達義務が導入された場合に、料金や市場構造、投資意欲にどのような影響が及ぶのかを展望します。

制度の目的は電力の安定供給を強化し、価格急騰のリスクを抑えることにあります。ただし、調達コストの前倒し負担や市場流動性の低下といった副作用も想定されます。今後は、容量市場や需給調整市場との整合性、データ連携による透明性、新規参入環境の整備といった論点への対応が、制度の実効性を左右することになります。