蓄電池×スマートデバイス 第2回

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

スマートフォン市場の進化と普及を支える「蓄電池」と「スマートデバイス」について全3回に渡ってお伝えします。

執筆者:一般社団法人エネルギー情報センター

理事 江田健二

富山県砺波市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社)に入社。エネルギー/化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカ等のプロジェクトに参画。その後、RAUL株式会社を起業。主に環境・エネルギー分野のビジネス推進や企業の社会貢献活動支援を実施。一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人CSRコミュニケーション協会理事、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員等を歴任。

記事出典:書籍『2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来: ウィズコロナ時代に拡大する20兆円市場に注目せよ!』(2020年)

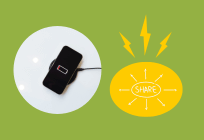

スマートデバイスと「ワイヤレス充電」

ここで、蓄電池技術の進歩とともに、これからのスマートデバイス市場において注目しておきたい次世代技術があります。それは、ここまでの話に何度か出てきたワイヤレス充電です。

今後外で使用するスマートデバイスが増えれば増えるほど、自宅で充電したりモバイルバッテリーを持ち歩くことに不便を感じるようになるはずです。ワイヤレス充電が普及することにより、おそらく2020年代後半には外出中に街中の充電スポットから無線で充電できるようになるでしょう。

皆さんも、外にいるときスマートフォンやパソコン、タブレット端末のバッテリーが切れそうになってイライラした経験があると思います。いつでもどこでもスマートフォンやパソコンに充電できる「ワイヤレス充電スポット」が増えれば、外にいるとき、いちいち充電できるコンセントのある場所を探す必要もなくなり、重たいアダプタ付きの電源コードを持ち歩く必要もなくなります。

また、近年リモートワークなど働き方が多様化する中で、固定のオフィスなどの場所にとらわれることなくカフェなどでノートPCに向かって仕事をする「デジタルノマド」と呼ばれる人々が増えています。イギリスのクーポンサイト「BargainFox」による、デジタルノマドやリモートワークの現状に関するレポートによると、2035年までに世界の人口の14%が、何かしらの形でデジタルノマドになっているだろうという予測もあります。となると、今後ますますワイヤレス充電のニーズが高まっていくでしょう。

ワイヤレスで電気をやり取りすることをワイヤレス給電ともいいます。現在、研究開発が進んでいるワイヤレス給電システムには「非放射型」(電磁誘導、磁界共鳴、電磁結合など)や「放射型」(電波式、レーザー式、太陽発電など)などいろいろな方式がありますが、いずれの方式にせよ、コンセントに代わって電気を家電などに飛ばすWi‐Fiルーターのような機器が必要です。また、飛んできた電気を受け取るデバイス側も、ワイヤレス給電に対応したシステムを搭載している必要があります。

充電、送電のワイヤレス化が一般的になれば、Wi‐Fiによってインターネットの使い方、仕事・ライフスタイルの可能性が大きく広がったように、私たちの生活は大きく変わるでしょう。これから医療サービスをする介護用ロボットなども普及してくるでしょうし、そうするとワイヤレス給電のニーズがにわかに高まる可能性はあります。

実際にアメリカのリサーチ会社IHSは、ワイヤレス給電の市場規模は今後大きく拡大するという統計を公表しています。また国内でも成長戦略の一つとしてワイヤレス給電がテーマに上がり、標準化に向けて総務省も動いています。ワイヤレス給電は、国を挙げたプロジェクトとして様々なメーカーや大学などで研究が進められている世界的にも注目の技術なのです。

「インバウンド」「災害時」にも役立つワイヤレス充電

近年、日本は訪日観光客(インバウンド)向けのWi‐Fiサービスの充実が課題になっていますが、もし日本国内の街中にワイヤレス充電スポットが増えて、Wi‐Fiのように簡単に、いつでもどこでもスマートフォンに充電できれば、旅行者にとってこれほど便利なことはないでしょう。

ワイヤレス充電は災害時にも大いに役立ちます。災害時に通常の電力供給がストップしてしまい、携帯の電源が切れてしまいそうなとき、そこにワイヤレス充電の機械があればすぐに充電でき、家族とも連絡がとれます。また、よく山で遭難してしまった人がスマートフォンの位置情報で自分の位置を確認して捜索隊に連絡して助かった、という話を聞きますが、山岳地帯などにもワイヤレス充電スポットがあれば助かります。

このように、どこにいてもワイヤレスで電気が確保でき、それを貯めておける蓄電池がさらに高性能化すれば、これまで送電線が整備されていないために暮らせなかった場所でも生活できるようになります。そうなれば後述する「オフグリッド生活」も急速に広がります。このようにワイヤレス充電は蓄電池の普及とともに今後大きな利用価値が出てくる技術であり、この技術によって、地球上での私たちの活動範囲がさらに大きく広がる可能性を秘めています。

電気のシェアとスマホの蓄電池化

もう一つ、電気のやり取りがワイヤレスになることで非常に重要な変化が起きるはずです。それは、「電気を人に分け合う」「共有がしやすくなる」=電気をシェアできるようになることです。前述したように、もうすでに「電気をお裾分けする」という動きが現実のものになっています。そうした行動が拡大していくために必要なのは、蓄電池とワイヤレス充電システムです。

今後、ワイヤレス充電システムとIT技術の進化によって、外出先であなたのスマートフォンの電源が切れそうになっていたら、友人に「ちょっと電気貸してくれない?」と言って、その友人のスマートフォンに貯まっている電気を赤外線通信のようにピピッと送ってもらう、といったこともできるようになるはずです。貸し借りした電気の量はきちんとデジタルデータとして残っているので、後でまとめてきちんと返す。こうしたスマートフォンを介した電気の貸し借り、電気のシェアは近いうちにごく当たり前になるのではないかと思います。

そうなると、本当にスマートフォンがひとつのバッテリー兼電気の送受信装置のような感じになり、スマートフォンに貯まった電気を他の家電製品に、まるでリモコンのようにピピッと飛ばして充電できるようになるでしょう。

こうしたことが可能になる前提条件が「電気のデジタル化」です。無線でお互い融通し合った電気でも、どれだけ誰が使ったかが分かるようになる、どの端末にどれだけ給電したかが分かるようになるからこそ、こうしたニーズに対応できるようになるのです。

先ほどお話しした訪日観光客向けのワイヤレス充電サービスも、日本にいる間どんな場所で充電をしても、クレジットカードの明細のように帰国してから電気代の請求書が届いて、いつどこでいくら電気を使ったかが分かるようになるでしょう。それもすべて電気のデジタル化が可能にするものです。かつそれが将来的には仮想通貨でオンライン上で決済されて払われるようになったらもっと便利です。今後そうしたシステムが急速に普及していくはずです。こうしてブロックチェーン、IoTなどを活用した電力・エネルギーマネジメントシステムのデジタル化とワイヤレス充電技術が「電気エネルギーのシェア化」を後押しするのです。

先ほど、EVが蓄電池としての役割を果たす、という話をしましたが、スマートフォンも今後、コンパクトで高性能な蓄電池として進化していく可能性は大いにあります。スマートフォンは、コンピュータであり通信機器であり、カメラであり、音楽・映像視聴機器であり、サイフであり、発電装置、蓄電池でもある、といったように、すべての機能がさらにスマートフォンに集約されていく時代になりそうです。

Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年02月19日

第2回は、第1回で揃えた前提で、GX戦略地域が目指す官民の工程表を揃える仕組みを整理しつつ、各ステークホルダーの実務の論点まで言及して行きます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月12日

【第1回】AIデータセンター時代のシステム設計:ワット・ビット連携、GX戦略地域、PPA・電源ポートフォリオの実務論点

データセンターは、地域の電力インフラ設計を左右する存在へと変わりつつあります。背景には、需要施設の増加や、高負荷率・増設前提という運用特性に加え、脱炭素の要件も加わり、結果として、電力の「量」だけでなく「確実性」と「環境価値」が事業の成否を分ける事が挙げられます。

こうした状況の中で、日本でも制度設計が大きく動いています。具体的には、系統用蓄電池における系統容量の「空押さえ」問題に対して規律強化が議論される一方、国としてはワット(電力)とビット(通信)を一体で整備する「ワット・ビット連携」を掲げ、自治体誘致やインフラ整備を含めた「GX戦略地域」等の枠組みで、望ましい立地へ需要を誘導しようとしています。さらに、需要家側では、脱炭素要請の高まりを受けて、PPAなどを通じた環境価値の調達や、電源ポートフォリオ(再エネ+調整力+バックアップ等)をどう設計するかが、契約論を超えて運用設計のテーマになっています。

本シリーズでは「AIデータセンター時代のシステム設計」を、①ワット・ビット連携、②GX戦略地域、③PPA・電源ポートフォリオの実務論点――という3つの観点から、全3回で整理します。日本の最新の制度設計と接続して、実装するなら何が論点になるかに焦点を当てるのが狙いです。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年09月22日

電力市場の収益ブレを見える化する──リスク管理の標準化を支えるEneRisQ®

本記事では、電力市場におけるリスク管理の課題を解決するソリューション「EneRisQ®」をご紹介します。大阪ガスとオージス総研の知見を融合し、収益のブレを定量的に把握し、最適なヘッジ戦略を支援。属人的なExcel管理から脱却し、リスク管理業務の高度化を実現します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年05月19日

【第3回】電気主任技術者の人材不足とは? 〜効率的な保安制度の構築と今後の展望〜

これまで2回にわたり、電気主任技術者の人材不足に関する背景や、業界・行政による育成・確保の取り組みを紹介してきました。最終回となる今回は、『制度』の観点からこの課題を詳しく見ていきます。特に、保安業務の効率化やスマート保安の導入、制度改革の現状と課題を具体例とともに解説し、今後の展望を詳しく見ていきます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年04月30日

【第2回】電気主任技術者の人材不足とは? 〜人材育成の最前線、業界と行政が進める具体策〜

電気主任技術者をめぐる人材不足の問題は、再生可能エネルギーやEVインフラの急拡大と相まって、ますます深刻さを増しています。 こうした状況に対し、国や業界団体は「人材育成・確保」と「制度改革」の両面から対策を進めており、現場ではすでに具体的な動きが始まっています。 第2回となる今回は、人材不足に対し、業界や行政がどのような対策を講じているのか、具体的な施策を、実例を交えながら、詳しくお伝えします。