2024年度の出力制御①出力制御とは?増加要因と過去事例について

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

再生可能エネルギーの導入拡大が進む中、「出力制御」の回数が増えているのをご存知でしょうか。今回は、近年増加している出力制御について、2回にわたってご紹介します。1回目はそもそも出力制御とは何か、増加している要因、過去の事例について、2回目ではその対策や今後の予測についてご紹介します。

出力制御とは?

出力制御とは、電気を使う量(需要)と発電する量(供給)を合わせるために、発電する量をコントロールすることです。 これは再生可能エネルギー発電所だけでなく、火力発電所や他の発電所を含めておこなっています。出力制御には、「需給バランス制約による出力制御」と「送電容量制約による出力制御」があります。

「需給バランス制約による出力制御」は、電気が需要以上に発電されて余った時に発生するものです。電気の需要と供給を一致させるために、需要に合わせて市場で取引された電源等を動かしています。同時に、常時変動する需要に合わせて、電気の安定供給に必要な電源を調整することで需給バランスを維持しています。

また、「送電容量制約による出力制御」は、送電線の容量によるものです。送電線・変圧器に流すことのできる電気の量には上限があり、これを超過して電源を接続した場合には、日々の運用において上限を超えるおそれがあるため、電源の出力制御が必要になります。

出力制御はなぜ起こるのか

出力制御とは、電気を使う量(需要)と発電する量(供給)を合わせるために、発電する量をコントロールすることです。 これは再生可能エネルギー発電所だけでなく、火力発電所や他の発電所を含めておこなっています。出力制御には、「需給バランス制約による出力制御」と「送電容量制約による出力制御」があります。近年では、再生可能エネルギー(再エネ)の導入が進んだことにより、需要が少ない時期などには、火力発電の出力の抑制や地域間連系線の活用等により需給バランスを調整しています。それでも電気が余る可能性がある場合に、再エネの出力制御を行っています。

なぜ再エネの導入が進むと出力制御が起こりやすいのでしょうか。そもそも電気の安定供給には、需要と供給のバランスをとる必要があります。 バランスが崩れ周波数に乱れが生じると、最悪の場合は大規模停電が発生します。 バランスが崩れるというのは、例えば太陽光発電や風力発電による発電量が、各エリアの電力需要に比べて多くなり過ぎるときということです。

再エネは天候に左右されやすいという特徴があります。太陽光発電は晴れの日に、風力発電は風が強く吹く日に、発電量が一気に増えます。さらに火力発電のように発電量を細かく調整することができないため、出力制御する必要が生じるのです。

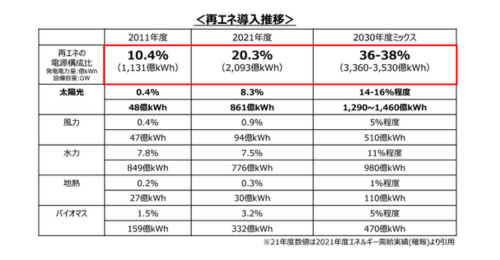

再エネの導入は、2012年7月のFIT制度(固定価格買取制度)開始により、大幅に増加しました。特に設置しやすい太陽光発電は、2011年度0.4%から2021年度8.3%に増加。再エネ全体では、2011年度10.4%から2021年度20.3%に拡大しています。政府は2030年度には再エネ比率を36-38%という目標を掲げており、この実現に向けて、更なる再エネの導入拡大が進められています。そのため、今後、出力制御は起きやすくなってくるといえるでしょう。

出典:資源エネルギー庁「国内外の再生可能エネルギーの現状と今年度の調達価格等算定委員会の論点案(2023年10月)」

出力制御が起こりやすいエリアや時期とは

出力制御が起こりやすいエリアはあるのか、また、出力制御が起こりやすい時期などがあるのでしょうか。

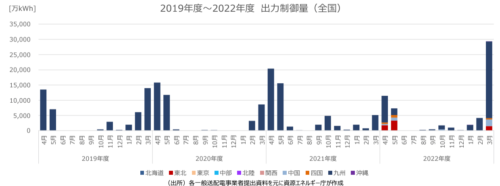

再エネの導入拡大に伴い、出力制御の実施エリアは拡大しています。全国の再エネの出力制御量の合計は、2018年度は約1億kWh(九州のみ)であったが、2022は全国で約6億年度kWhとなっていて、増加傾向にあります。

こうした出力制御の増加の背景には、再エネ導入量が堅調に増加していることがあります。九州エリアの他、北海道、東北、中部、中国、四国の全国6つのエリアにおいて、太陽光・風力の設備容量が軽負荷期の需要を上回っています。

一方、電力需要は、昨年度に比べ、3〜5%(気温補正なし)程度少ない水準で推移しています。電力価格の高騰を踏まえた節電、節約の影響もあり需要は下がっているが、供給は増えているというアンバランスが出力制御を引き起こしていると考えられています。

2018年10月から始まった出力制御ですが、2021年までは太陽光発電が多く需要量の少ない九州電力管轄のみで実施されていただけでした。 しかし、2022年になってから4月に東北、中国、四国エリア、5月に北海道エリアで立て続けに出力制御が実施されました。2023年は1月に沖縄エリア、4月に中部、北陸エリアにおいて、6月に関西エリアにおいて、初めて出力制御が行われたことにより全国8エリアまで拡大しました。現在、未実施エリアは、東京エリアのみとなっており、日本全国どこでも実施の可能性があるといえそうです。

出力制御量を季節別に比較すると、2022年度の制御量、約6億kWhのうち、8割以上が3〜5月に生じていることから、需要が緩む春先に出力制御率が高くなる傾向にあります。3〜5月は出力制御率が10%を超えることが多い一方、年間を通じた制御率は、最も制御量の多い九州でも5%未満となっています。

出典:「再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けて(2023年6月27日)」資源エネルギー庁

過去の事例(九州エリアについて)

それでは過去の実施事例をもう少し詳しくみていきましょう。2018年に初めて九州エリアで行われ、その後も毎年九州エリアでのみで、春秋の低需要期かつ休日やGW等の軽負荷期を中心に実施されていました。

出典:「再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けて(2023年6月27日)」資源エネルギー庁

これも再エネ導入量と関連があります。九州エリアでは、2022年度実績で、最小需要718万kWに対して、再エネの導入量は1,216万kWと約1.7倍に上っています。(以下、図参照)最小需要とは、2022年の4月から5月8日までの休日の需要に占める変動再エネの割合(=(太陽光+風力)/需要)が最大となる日の需要のことです。

出典:「再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けて(2023年6月27日)」資源エネルギー庁

日本ではじめての事例となる九州エリアで太陽光発電に対する出力制御はどのようなものだったのでしょうか。

2018年10月13〜14日の2日間、九州電力は離島を除く広域での太陽光発電に対する出力制御が行われました。対象となったのは両日とも10kW以上の規模の太陽光発電所です。制御されて売電の機会を逸した電力量は、13日が43万kW、14日が71万kWでした。出力制御の要因は、土日の週末で工場などが稼働していなかったこと、過ごしやすい気温で電力の需要が少なかったことがあげられています。

一方で、晴天で日射量も多く太陽光による発電量が多かったため、需要と供給のバランスが取れなくなりました。その結果、2019年は10月までに56日もの出力制御が実施されました。ただ、こうした九州エリアでの出力制御の実績は、離島が多く、本土での実施例は数えるほどしかありません。

こうした現状から、九州エリアを中心に、関門連系線の運用容量拡大、オンライン化の促進などを進めてきました。次回は出力制御への対応策について、そして今後の見通しについてご紹介していきます。

Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年02月11日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第3回】なぜ私たちは、10年経っても「電気代の比較」で迷い続けるのか

電力小売全面自由化から10年が経過し、電気料金のメニューや契約形態は大きく多様化しました。 一方で、どの電気契約が有利なのかという問いは、いまも多くの現場で解消されないまま残っています。 見積書を並べ、単価を比較し、条件を読み込んでも、最後の判断に踏み切れない。こうした迷いは、単なる理解不足や情報不足として片づけにくいものになっています。 判断が難しくなる背景には、情報の量ではなく、比較に持ち込まれる情報の性質が揃わなくなったことがあります。 単価のように「点」で示せる情報と、価格変動や運用負荷のように時間軸を含む「線」の情報が、同じ比較枠の中で扱われやすくなっているためです。 本稿では、この混線がどこで起きているのかを整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

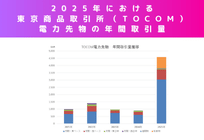

2025年の電力先物市場:年間取引量4,583GWhで過去最高更新、年度物導入と中部エリア上場を控えた市場の変化

価格変動リスクへの対応を意識した取引行動が、実務レベルで具体化し始めた一年となりました。 制度面では年度物取引の導入、取引環境では流動性改善やコスト低減策が進み、企業側では中長期のヘッジ設計を見直す動きが重なりました。こうした複数の要因が同時に作用した結果、東京商品取引所(TOCOM)における電力先物の年間取引量は約4,583GWhと、前年比約5倍に拡大し、過去最高を更新しています。 中でも、東エリア・ベースロード電力先物が前年比約5倍、西エリア・ベースロード電力先物が前年比約3倍と伸長し、主要商品の取引が全体を押し上げた形となりました。加えて、2025年5月に取引を開始した年度物取引も、市場拡大を牽引する要素となっています。 本稿では、2025年通年の動向を中心に、市場拡大の背景と今後の論点を整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第2回】10年で広がった、「経営の期待」と「現場の実務」の距離

「自由化から10年」という節目を迎え、制度の成果や市場の成熟度をめぐる議論が活発化しています。 現場の会話をたどると、同じキーワードでも立場により意味がずれます。 たとえば、経営の「コスト削減」は現場では「業務負荷の増加」、制度側の「安定供給」は供給現場では「柔軟性の制約」として現れます。 第2回では、こうした変化のなかで生じている立場ごとの認識のずれを整理し、経営・現場・供給事業者という三つの視点から、なぜ議論が噛み合わないのかを構造的に考察します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月31日

電力小売全面自由化から10年、数字が語る制度と市場の現実【第1回】数字の区切りに惑わされず、いまの制度と市場を見直す

「自由化から10年」という言葉が、各所で頻繁に取り上げられるようになりました。 しかし、制度の導入や市場設計の見直しが今も続いており、電力を取り巻く環境は「完成」に近づくどころか、なお変化の途上にあります。 本稿では、数字がもたらす完了感と、制度・市場の実態との間にあるずれを整理し、“節目”という言葉の意味をあらためて考えます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月27日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第5回】社会実装と中長期シナリオ 2030年代のロードマップと日本の戦略

これまで4回にわたり、核融合という次世代エネルギーの可能性を、研究・技術・制度の観点からたどってきました。長らく“夢のエネルギー”と呼ばれてきた核融合は、いま確実に社会の現実へと歩みを進めています。 最終回となる今回は、社会実装に向けたロードマップと、日本が描くべき中長期戦略を考えます。 核融合が“希望の象徴”で終わらず、私たちの暮らしに息づくエネルギーとなるために、次の時代に向けた道筋を描きます。