2026年度から「成長志向型」カーボンプライシング開始の方針、排出権の市場取引を通じた脱炭素経営の抜本変化

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

日本においては2000年代から本格的に「カーボンプライシング」についての検討が進められてきましたが、2026年度からGXを基調とした新たな排出権取引が始まる方針です。これにより、脱炭素経営やビジネスが抜本的に変化する見込みとなり、本記事では現状の検討状況を整理しております。

気候温暖化対策に向けて、世界的に脱炭素への機運が高まっており、そのうちの有効な手段のひとつとして「カーボンプライシング」があります。日本においては2023年2月に「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定され、化石エネルギーからクリーンエネルギー中心に転換する「GX(グリーントランスフォーメーション)」を実現するために、「成長志向型カーボンプライシング構想」が打ち出されました。また同時に「GX経済移行債(2050年度までに償還)」が創設され、これを活用して、国が10年間をかけて20兆円規模の先行投資支援を実行することで、官民で150兆円超のGX投資の実現に向け、民間投資を引き出ししていく見込みです(図1)。

図1 成長志向型カーボンプライシング構想について 出典:経済産業省

「成長志向型カーボンプライシング構想」においては、GX経済移行債(クライメート・トランジション・ボンド)等を活用した大胆な先行投資と、排出量取引制度を含むカーボンプライシングを組み合わせることにより、企業のGX投資を促進する形で政策検討が進められています。

なお「カーボンプライシング」とは、企業などの排出するCO2(カーボン、炭素)に価格をつけ、それによって排出者の行動を変化させるために導入する政策手法です。よく利用される制度として「炭素税」や「排出量取引」がありますが、実際にはカーボンプライシングにはさまざまな手法があります。

「炭素税」や「排出量取引」は、排出される炭素に対して、t当たりの価格が明示的に付されるものとなり、明示的カーボンプライシングと呼ばれます。「排出量取引」は、再エネ電力の調達や省エネ等の努力を行っている企業は、その環境価値を他社に販売(排出取引)可能とし、一方で例えば業態的に省エネ化等が難しい企業は、自社利益から他社に支払う費用を捻出することで環境価値を補填するイメージの制度となります。

排出量取引においては、カーボンクレジット等と複合的に活用することで、ビジネスとして脱炭素化を促進していきます。その一方、炭素排出量ではなくエネルギー消費量に対し課税されるものや、規制や基準の遵守のために排出削減コストが掛かるものを暗示的カーボンプライシングと呼びます。

また排出量取引は政府主導の仕組みがメインとはなりますが、それ以外にも、企業内部において排出量を価格付けし、投資判断等に活用するインターナル・カーボンプライシングといった手法もあります(図2)。

図2 カーボンプライシングの全体像 出典:資源エネルギー庁及び環境省

日本での直近での動きとしては、企業が自主的に参加するGXリーグにおいて、2023年4月から試行的に「排出量取引制度」がスタートしています。これをさらに強化する形で2026年度頃から本格的に稼働となります。なお「排出量取引」とは、各企業の排出実態に応じて、目標以上に削減を達成した企業が、目標達成できずに排出した企業と、排出量を取引することができる制度です。

「排出量取引」については、日本では東京都が実施している制度が先行してあります。都は2008年7月に環境確保条例を改正し、「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を導入しました。その後、削減義務自体は2010年4月から開始されました。この制度は、オフィスビル等をも対象とする世界初の都市型のキャップ・アンド・トレード制度となります。

このように東京都においては大規模事業所等において排出量取引(キャップ・アンド・トレード)が実施されてきました。ただ2026年頃からは国全体として、この非化石価値の取引を「全国」へ拡大する方向で検討が進められています。

また電力の脱炭素化を進めるため、発電事業者に対して「有償オークション」が段階的に導入されます。これは、発電事業者に対して、排出量に応じた排出枠の調達を義務付けるとともに、その排出枠を、オークションの対象とするものとなり、導入は2033年度頃の見込みです。加えて、石油や石炭などの化石燃料の輸入事業者などに対し、炭素の排出量に応じた「賦課金」が2028年度頃を目途に導入される見込みです。

つまり「成長志向型カーボンプライシング構想」とは、「①GX経済移行債」を活用しながら、「②排出量取引制度」によって大規模事業者の非化石価値取引による新たなビジネスを確立し、「③発電事業者に対しての有償オークション」で電力の脱炭素化を図り、「④化石燃料賦課金」によって輸入する石油や石炭などの燃料の脱炭素化を促進するといった、4つの大きな柱をベースに気候変動対策を進めるものと言えます。

日本国内のカーボンプライシングの流れ

日本では、1997年の京都議定書の採択以降、まずは環境省を中心にカーボンプライシングに関する検討が本格化してきた背景があります。2000年代から2010年代前半にかけては、企業の自主的な参加に基づく、自主参加型国内排出量取引制度(JVETS)などの排出量取引の取組も実施されました。

その後2012年10月に、東京都のキャップ&トレードなど各都道府県の取り組みは別として、日本全体としては初めてとなるカーボンプライシングとして温対税が導入されました(CO2排出量1t当たり約290円)。その後、国際的な温暖化対策の節目ともいえる2015年のパリ協定以降、カーボンプライシングに再度注目が集まり、2017年からは環境省中央環境審議会で「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」が開催されるようになりました。

さらに、2020年に菅政権によって2050 年カーボンニュートラルを目指すことが宣言され、これを契機にカーボンプライシングの議論が本格化しました。2021年8月に公表された経済産業省の研究会中間報告では、その具体化に向けた施策として、2022年度から「カーボンニュートラル・トップリーグ」(後にGXリーグに名称変更)における企業の排出削減目標の設定・国による実績確認、及び「カーボン・クレジット市場」におけるクレジット取引の実証を開始することが示されました。

その後2023年10月11日に東京証券取引所に「カーボン・クレジット市場」が開設されました。そして、2022年7月に官邸に設置されたGX実行会議を中心に、「成長志向型カーボンプライシング構想」」の本格的な検討が行われ、2023年5月にGX推進法が成立しました。

GX基本方針では、2023年度から排出量取引制度を試行的に実施し(第1フェーズ)、2026年度から同制度を本格稼働(第2フェーズ)させるとの方針が示されました。第1フェーズのGX-ETS(ETSはEmissions Trading System」の」略で排出権取引の意味)においては、参画企業は自ら削減目標を設定し、一定のルールに基づき進捗を開示して目標達成に向けて取り組むこととなります(図3)。

図3 GX-ETS第1フェーズの概要 出展:内閣官房

その後、第2フェーズにて排出量取引を本格始動し、2028年度頃を目途に導入が見込まれる「化石燃料賦課金賦課金」の導入を経て、第3フェーズにて発電事業者に対しての有償オークションが進められます(図4)。

図4 排出量取引制度の段階的発展のイメージ 出展:内閣官房

排出量取引の対象企業は300~400社の見込み

排出量取引に関しては、日本国内の全ての企業を対象とすると、莫大な行政コストが発生します。そのため検証等の事務手続き等といった一定の行政コストが発生することから、排出量の大きな設備や企業に対象が限定される見込みです。

例えば先行しているEUや英国では、直接排出量2.5万トン以上の設備・施設が対象としており、また韓国では原則として直接間接排出合計で12.5万トン以上の企業を制度対象者の閾値としています。また、世界でもっともCO2排出量の多い中国でも、2021年から電力事業者を対象に全国規模で制度を導入しています(図5)。また東京都のキャップ&トレードについては、「燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間1,500kL以上の事業所」が原則対象となります。

日本においては、国内法や制度および諸外国制度の状況も勘案しながら、対象者の裾切基準をCO2の直接排出量10万トンとして設定される可能性が高いです。これにより、制度の対象事業者数は300~400社程度、カバー率は日本における温室効果ガス排出量の60%近くとなる見込みとなります。

図5 排出量取引制度導入国の例 出展:資源エネルギー庁

なお第1フェーズとなる任意参加の2023年度から2025年度においては、①2021年度の国内直接排出量が10 万t-CO2e以上のGroupG、10万t-CO2e未満のGroupXの二つに分類されています。GroupGとXは各種違いがありますが、例えばGは第三者検証が必要となっていますが、xは任意とされています。

参画企業は、国内直接排出量(自社が直接排出した温室効果ガス排出量(スコープ1))及び間接排出量(エネルギー起源間接排出量(スコープ2))それぞれについて、①2030年度排出削減目標、②2025年度排出削減目標、③第1フェーズの排出削減量総計の目標を組み合わせ、年度の終了時に実績報告を行うこととされています。

排出量取引制度の概要、価格安定化やカーボンリンケージ対策に向け検討

排出量取引制度は、政府が排出量に関する上限(キャップ)を設定するものとなり、対象者は市場で目標達成のため取引する制度となります。利点としては、確実性を持って削減量を担保できることや、市場メカニズムを通じて、社会全体で費用対効果の高い排出削減対策から導入されることが挙げられます。

一方で課題としては、制度設計によっては排出権の市場価格の予見可能性の確保が困難な場合があることや、制度運用の行政コストが比較的高い点が挙げられます。そのため市場価格を安定化させるための制度設計が肝要となります。諸外国制度では、価格高騰対策として、一定の価格水準に達した際に、あらかじめ政府が留保した排出枠(リザーブ)の放出や、固定価格での排出枠の販売を実施しており、それら先行事例を精査の上での仕組みづくりが重要となってきます(図6)。

図6 市場安定化措置の例 出展:経済産業省

また排出量取引は、世界全体の温暖化対策を進めるために実施する者であり、他国で莫大な温室効果ガスを発生させ国内排出量を抑えるようなカーボンリーケージ対策も必要となります。その点で、例えば豪州ではセーフガードメカニズムとして、炭素集約型貿易産業として規定される業種に該当する施設について、各年度の排出量実績の確定後、当該施設において、収入に占める目標遵守コストの割合が3%以上の場合に、目標削減率を緩和する制度があります。もしくはEU-ETSでは、輸入品に対して炭素 価格の支払いを求める炭素国境調整措置を導入する等の対策を行っています。

なおETSの参画企業は、各々の事業努力によって温室効果ガスの排出量削減を進めることとなります。手法は様々あり、例えば省エネ対策によって自らの排出削減を進めても、最終的には当初設定した目標の達成が困難である場合は、他社から超過削減枠の購入をすることや、またはカーボン・クレジットであるJ-クレジットやJCMを調達して、償却することで未達分を補うことが認められます。

また排出量の割当量については、エネルギー多消費分野等を中心に、ベンチマークに基づいて算定を行われる見込みです。そのうえで、ベンチマークの策定が困難な分野については、業種別のベンチグランドファザリングによる割当が検討されています(図7)。今後、ベンチマーク対象業種や削減水準等の詳細については、有識者や産業界の意見も踏まえつつ、関係省庁とも連携して今後検討が行われていきます。

図7 ベンチマークとグランドファザリング 出展:経済産業省

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

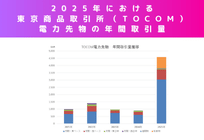

2025年の電力先物市場:年間取引量4,583GWhで過去最高更新、年度物導入と中部エリア上場を控えた市場の変化

価格変動リスクへの対応を意識した取引行動が、実務レベルで具体化し始めた一年となりました。 制度面では年度物取引の導入、取引環境では流動性改善やコスト低減策が進み、企業側では中長期のヘッジ設計を見直す動きが重なりました。こうした複数の要因が同時に作用した結果、東京商品取引所(TOCOM)における電力先物の年間取引量は約4,583GWhと、前年比約5倍に拡大し、過去最高を更新しています。 中でも、東エリア・ベースロード電力先物が前年比約5倍、西エリア・ベースロード電力先物が前年比約3倍と伸長し、主要商品の取引が全体を押し上げた形となりました。加えて、2025年5月に取引を開始した年度物取引も、市場拡大を牽引する要素となっています。 本稿では、2025年通年の動向を中心に、市場拡大の背景と今後の論点を整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第2回】10年で広がった、「経営の期待」と「現場の実務」の距離

「自由化から10年」という節目を迎え、制度の成果や市場の成熟度をめぐる議論が活発化しています。 現場の会話をたどると、同じキーワードでも立場により意味がずれます。 たとえば、経営の「コスト削減」は現場では「業務負荷の増加」、制度側の「安定供給」は供給現場では「柔軟性の制約」として現れます。 第2回では、こうした変化のなかで生じている立場ごとの認識のずれを整理し、経営・現場・供給事業者という三つの視点から、なぜ議論が噛み合わないのかを構造的に考察します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月31日

電力小売全面自由化から10年、数字が語る制度と市場の現実【第1回】数字の区切りに惑わされず、いまの制度と市場を見直す

「自由化から10年」という言葉が、各所で頻繁に取り上げられるようになりました。 しかし、制度の導入や市場設計の見直しが今も続いており、電力を取り巻く環境は「完成」に近づくどころか、なお変化の途上にあります。 本稿では、数字がもたらす完了感と、制度・市場の実態との間にあるずれを整理し、“節目”という言葉の意味をあらためて考えます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月27日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第5回】社会実装と中長期シナリオ 2030年代のロードマップと日本の戦略

これまで4回にわたり、核融合という次世代エネルギーの可能性を、研究・技術・制度の観点からたどってきました。長らく“夢のエネルギー”と呼ばれてきた核融合は、いま確実に社会の現実へと歩みを進めています。 最終回となる今回は、社会実装に向けたロードマップと、日本が描くべき中長期戦略を考えます。 核融合が“希望の象徴”で終わらず、私たちの暮らしに息づくエネルギーとなるために、次の時代に向けた道筋を描きます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月17日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第4回】制度設計・安全規制・地域産業化 社会実装に向けた最新動向

第1回では核融合の基本、 第2回では国内研究基盤、 第3回では民間企業による産業化の動きを整理してきました。 こうした技術・ビジネス面の進展を踏まえ、2025年後半には「社会実装」に向けた制度づくりや安全規制の検討が政府内や国際機関で動き始めています。国際基準への日本の参画や、地域での研究・産業活動の広がりなど、核融合を社会に組み込むための枠組み形成が進みつつあります。 本稿では、制度・安全・産業の三つの観点から、この転換点の現在地を整理します。