社会経済原理に基づく電力融通とは? ブロックチェーン を活用した「デジタルグリッド」が実現する未来

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

ブロックチェーンの特性は電力との親和性が高いとされ、組み合わせることで新しい価値創出等が期待されています。今回の記事では、電力融通へのブロックチェーン活用について研究している東京大学大学院工学系研究科 特任准教授の田中謙司氏にお話を伺いました。

東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 システム創成学専攻(兼担)特任准教授

田中謙司氏

東京大学博士(工学)。マッキンゼー・アンド・カンパニー、投資ファンドの日本産業パートナーズを経て、東京大学助教、2012年より同大特任准教授。国土交通省政策参与、日本電気学会D部門技術委員、日本経営システム学会評議員などを歴任。専門分野は、電力流通システム、物流交通システム工学、ビジネス・サービス設計、デジタルグリッドを用いた社会システム・イノベーションの研究。

Q:なぜ、電力取引にブロックチェーンを活用しようと考えたのでしょうか?

ソフトウェアベースで電力を融通する電力ルーターの仕組みについては、これまで阿部力也先生(東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻特任教授で、阿部研究室の代表者。現在はデジタルグリッド株式会社代表取締役会長)と一緒に、「デジタルグリッド」を基盤にデジタルインバーターを活用した研究を進めてきました。

それに基づいてピアツーピアでエネルギーを制御するシステムを考えたとき、既存の集中型のシステムで構築すると、費用対効果の面で課題が見えてきました。つまり、机上の空論になって実現性がないため、実社会において意味のない研究成果になると思いました。

研究をどのように発展させようかと模索していたところ、ビットコインを中心にブロックチェーンの技術が急速に発達してきました。そのタイミングで、研究室の学生がブロックチェーンの技術に関心を持ち、自分自身でも調べることにしました。

ブロックチェーンは、仮想通貨向けに特化してつくってありますが、汎用的な部分もあり、少し調整すれば電力でも使えると考え、大きな可能性を感じました。特にビットコインの肝であるセキュリティ面については、電力にも応用が利くと考えました。

電力はインフラであるため、セキュリティ面を強固にすることは重要な課題ですが、それを解決する糸口を見つけました。そこで、阿部先生と一緒に、2016年の夏ごろから研究を進め始めました。魅力としては、先ほど申し上げたセキュリティのほか、開発などの初期費用が低コストである面が挙げられます。

セキュリティを確保しながら、運営コストを安価に抑えられるといった、その2点に可能性を感じて研究を進めてきました。研究を進めていく過程で、スマートコントラクトをはじめとしたさまざまなアプリケーションがブロックチェーン上で動くことがわかってきました。

この特徴は、IoTとの相性が良く、研究対象として魅力を十分に感じるポテンシャルがあり、現在も研究を進めています。

Q:どのような仕組みで電力融通を行いますか?

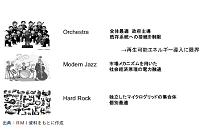

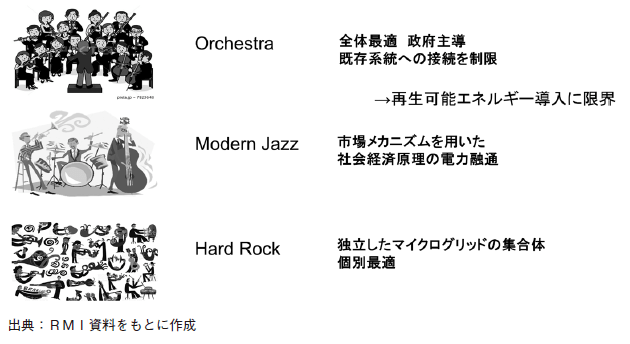

既存の一極集中型のシステムは、音楽で例えるとオーケストラのイメージです。指揮者が全体を管理し、個々は指揮に完全に従うといったものです。

一方で、分散型はモダンジャズ、もしくはハードロックに類似しています。モダンジャズは、基本独立しており、各々が自由に演奏できますが、周りとセッションして助け合える余地を残しています。ハードロックは、個々が完全に独立した集合体となります(図1)。

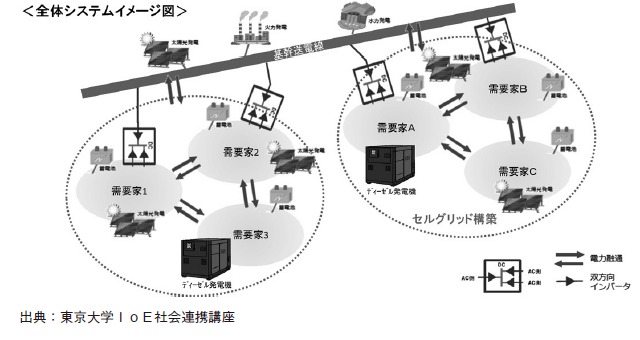

図1 市場メカニズムを用いた協調ネットワーク

現在、研究を進めているシステムは、モダンジャズに近い構築となっています。太い葉っぱと細い幹があり、基本的には半独立したものの集合体に融通を加えることで、即応することが可能となります。

限られた範囲のエネルギーをマネジメントするシステムは、すでにHEMS(ヘムス:Home Energy Management System)やBEMS(ベムス:Building Energy Management System)などがあります。しかし、そのデータを外部と連結させる部分には、まだ課題が残っています。

V P P( 仮想発電所:Virtual Power Plant)が進められていますが、これは電力会社が指令を出して、それをEMS( エネルギー管理システム:Energy Management System)サイドでコントロールするもので、基本的には時間がかかります。そのような仕組みではなく、末端の個々人のニーズを合わせることで、全体最適に近い動きを可能とする市場メカニズムを入れたいと考えています。

Q:システムを運用するためには、どういった機材が必要なのでしょうか?

ブロックチェーンによる電力融通を管理する機器は、DGC(デジタル・グリッド・コントローラー)と、DGR(デジタル・グリッド・ルーター)を採用しています。

DGCとは、スマートメーターに電力融通決済システムを搭載したものです。スマートメーターで計測した数値を通信で取得し、ブロックチェーン技術によって決済処理を行うことが可能となります。

DGRには、電力を「どこから」、「どこに」、「どれだけ」、「どの経路で」融通するかを管理する、司令塔の役割があります。また、DGRの各端子は、ブロックチェーンアドレスを保有し、電力のやり取りを瞬時に記録することが可能です。

DGCを設置することで、ブロックチェーンによるリアルタイム電力融通決済システムへの参加を可能とします。さらにDGRを設置すると、デジタル上だけではなく、実際の電力融通も可能となるため、例えば、再生可能エネルギー由来の電源の系統への影響を最小限に抑えることもできます(図2)。

図2 全体システムイメージ図

Q:直近では、どういったところから研究を進めていく予定ですか?

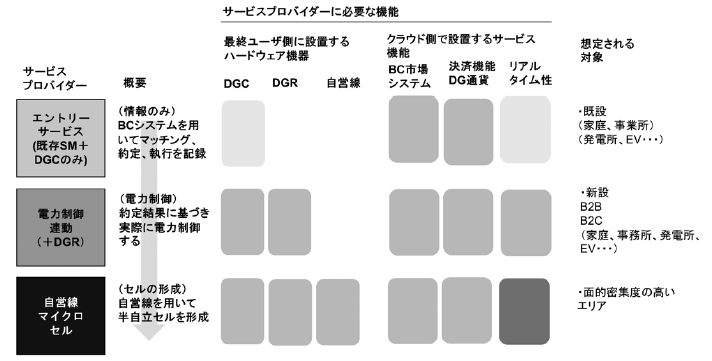

ブロックチェーンを活用した電力融通は、3段階に分けて浸透させていきたいと考えています。エントリーの部分は、情報だけをスマートメーターから読み込み、ブロックチェーン技術を使って入札のマッチングをしていきます。直近で進めていくのは、このエントリーの部分です。

第2段階として、DGRを活用して入札結果を電力制御と連動させます。入札といったデータ上の処理だけではなく、約定結果(売買成立の結果)に基づき、実際に電力制御を行います。

第3段階では、自営線を用いて半自立セルを形成します。独立したマイクログリッドの集合体により、個別最適が行われます(図3)。

図3 導入エントリーモデルから自営線活用モデルまで

Q:電力取引は、どのような工程で実施されますか?

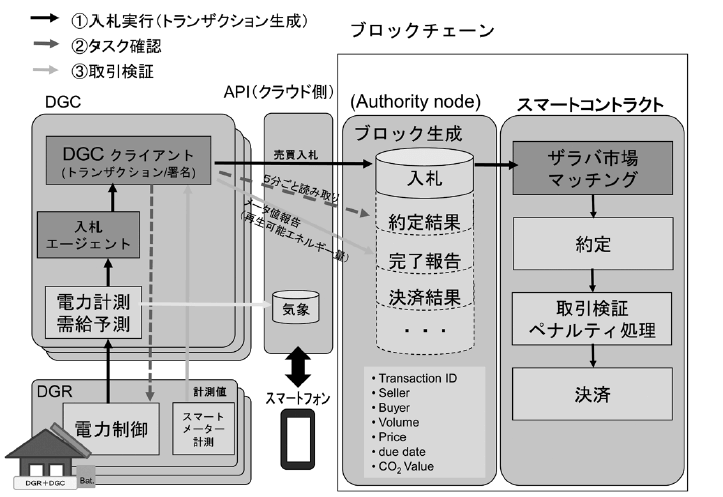

電力取引は入札により行われ、大まかな流れは計測入札→約定→約定確認→受渡準備→受渡実行→完了確認となります。現物受け渡し市場であり、取引単位は0・1キロワット時を最短5分で融通するものと定義しています。

DGCは、ブロックチェーンに入札の指令を出すためのトリガー(引き金)となります。電力をどれだけ利用しているかを計測することに加え、気象情報から将来の需給予測をすることで、自分の好みの入札の方針に基づく署名が可能となります。

計算については、クラウド側で補助をすることで、実際にブロックチェーン上で入札を実施します。そのときに、スマートコントラクトにおけるザラ場の市場(値段優先で、条件が同じ場合は、発注が早いものから売買を成立させるオークション方式の市場)にマッチングをかけます。

入札が約定すると、ブロックの中に約定結果が記録されます。その結果を5分おきに読み込みにいくことで、自分と関係しているデータを発見すると、その時間になったら受け渡しを実行するという仕組みです。実行後は、スマートメーターの計測値を読み込み、完了報告・結果確認が行われます(図4)。

図4 電力融通決済システムの概要

Q:どういったプレーヤーが市場に参加しますか?

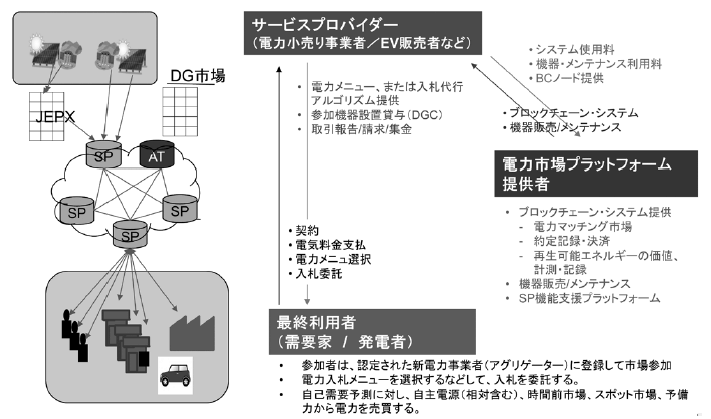

サービスモデルでは、①電力市場プラットフォーム提供者、②サービスプロバイダー、③最終利用者といった3者のプレーヤーがいます。電力市場プラットフォーム提供者の役割は、ブロックチェーン・システムの管理です。

顧客を集めることや、DGCなどの機器を販売するのがサービスプロバイダーです。サービスプロバイダーは、電力小売り会社やEV所有者など、電力をブロックで売りたい団体などが担当します。最終利用者は、電力サービスを利用する末端の需要家・発電者です(図5)。

図5 電力決済サービスモデルのイメージ

通常のブロックチェーンのアルゴリズムと本システムが異なるのは、マイニングの省略が挙げられます。ビットコインなどのマイニングは、悪用する人がいる前提で実施しているため、時間と電気代が必要です。

その時間と電気代を省略するため、本システムでは「PoA(プルーフオーソリティ)」という仕組みを使っています。この仕組みは、誰でもブロックの生成が可能で、どのブロックが正しいかを相互に確認し合うスタイルではなくて、オーソリティ(電力市場プラットフォーム提供者)がつくったブロックを全面信頼する前提の下に運用されます。

スマートコントラクトを動かし、ブロックをつくることが認められるのは、少数のオーソリティの権限が与えられた団体だけなので、電気代とスピードは大幅に効率化できます。

Q:入札は、どのように進められますか?

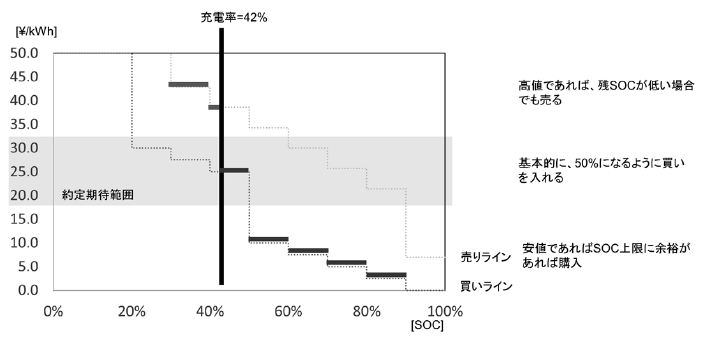

入札については、例えば、蓄電池がある場合、予測をかけることで、ある時間帯に充電率が42%になるとわかったとします。このとき、50%の充電率をベースラインと設定していた場合、不足している8%分を入札によって充当することができます。

しかし、このベースラインは、絶対守らなければならないわけではないので、仮に電気代が高い市場になれば売ることもできます。さまざまな状況に対応できるよう、同時に6本の入札をかけて、価格が有利になるようであれば売買していくこととなります(図6)。

図6 家庭A(蓄電池有)の入札例(充電率42%の場合)

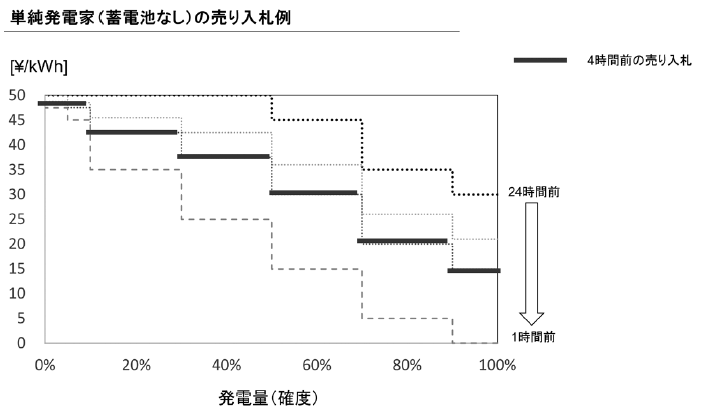

蓄電池がない場合は、電気を貯めておけないので、例えば、24時間前に90%の確度で確定できる発電量を設定します。その場合、発電量が足りなければ、ペナルティを支払うこととなります。

つまり、長期的に運用すると、90%を目標の価格で売却し、10%はペナルティが付加されるという構造になります。売りたい時間帯に近づくにつれ、天気予報なども正確になり、発電量の予測は確度が上がっていくので、入札価格は、それに伴い下落していきます(図7)。

図7 単純発電家(蓄電池なし)の売入札例

また、本システムは、JEPX(日本の卸電力市場を運営する取引所)のように実需ベースのみではなく、投機筋が参入する設計も可能です。そうすることで、流動性が上がるため、電気の融通が滑らかになると考えています。

そのほか、直接的な電力売買だけではなく、広範な横展開が期待されます。例えば、エアコンやEVの購入時に、3カ月分の電気をオプションとして加えることで、消費者に訴求することができます。

Q:電力の系統・託送部分についてメリットはありますか?

現在の電力システムでは、市場分断が起きることで、JEPXの価格が高騰することがあります。この市場分断は、例えば、100キロワットしか系統線がないにも関わらず、150キロワットの出力を求める取引が行われた場合など、系統で送ることができない量の電気が取引された場合に発生します。

この市場分断については、あくまで取引上で系統線の容量を超えた状態であり、実際に外部へ送電される部分では余裕があると考えています。そのため、系統をフル活用し、分断を抑える方法としては、反対売買の機能を有効活用することが挙げられます。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

本連載は書籍『世界の51事例から予見する ブロックチェーン×エネルギービジネス』(2018年6月発行)より、コラム記事を再構成して掲載しています。

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年02月19日

第2回は、第1回で揃えた前提で、GX戦略地域が目指す官民の工程表を揃える仕組みを整理しつつ、各ステークホルダーの実務の論点まで言及して行きます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月12日

【第1回】AIデータセンター時代のシステム設計:ワット・ビット連携、GX戦略地域、PPA・電源ポートフォリオの実務論点

データセンターは、地域の電力インフラ設計を左右する存在へと変わりつつあります。背景には、需要施設の増加や、高負荷率・増設前提という運用特性に加え、脱炭素の要件も加わり、結果として、電力の「量」だけでなく「確実性」と「環境価値」が事業の成否を分ける事が挙げられます。

こうした状況の中で、日本でも制度設計が大きく動いています。具体的には、系統用蓄電池における系統容量の「空押さえ」問題に対して規律強化が議論される一方、国としてはワット(電力)とビット(通信)を一体で整備する「ワット・ビット連携」を掲げ、自治体誘致やインフラ整備を含めた「GX戦略地域」等の枠組みで、望ましい立地へ需要を誘導しようとしています。さらに、需要家側では、脱炭素要請の高まりを受けて、PPAなどを通じた環境価値の調達や、電源ポートフォリオ(再エネ+調整力+バックアップ等)をどう設計するかが、契約論を超えて運用設計のテーマになっています。

本シリーズでは「AIデータセンター時代のシステム設計」を、①ワット・ビット連携、②GX戦略地域、③PPA・電源ポートフォリオの実務論点――という3つの観点から、全3回で整理します。日本の最新の制度設計と接続して、実装するなら何が論点になるかに焦点を当てるのが狙いです。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年09月22日

電力市場の収益ブレを見える化する──リスク管理の標準化を支えるEneRisQ®

本記事では、電力市場におけるリスク管理の課題を解決するソリューション「EneRisQ®」をご紹介します。大阪ガスとオージス総研の知見を融合し、収益のブレを定量的に把握し、最適なヘッジ戦略を支援。属人的なExcel管理から脱却し、リスク管理業務の高度化を実現します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年05月19日

【第3回】電気主任技術者の人材不足とは? 〜効率的な保安制度の構築と今後の展望〜

これまで2回にわたり、電気主任技術者の人材不足に関する背景や、業界・行政による育成・確保の取り組みを紹介してきました。最終回となる今回は、『制度』の観点からこの課題を詳しく見ていきます。特に、保安業務の効率化やスマート保安の導入、制度改革の現状と課題を具体例とともに解説し、今後の展望を詳しく見ていきます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年04月30日

【第2回】電気主任技術者の人材不足とは? 〜人材育成の最前線、業界と行政が進める具体策〜

電気主任技術者をめぐる人材不足の問題は、再生可能エネルギーやEVインフラの急拡大と相まって、ますます深刻さを増しています。 こうした状況に対し、国や業界団体は「人材育成・確保」と「制度改革」の両面から対策を進めており、現場ではすでに具体的な動きが始まっています。 第2回となる今回は、人材不足に対し、業界や行政がどのような対策を講じているのか、具体的な施策を、実例を交えながら、詳しくお伝えします。