トヨタ、植物由来の燃料が使える世界初の「フレックス燃料ハイブリッド車」を公開

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

トヨタ自動車は3月20日、ガソリンにエタノールなどを加え走行できるフレックス燃料車に、世界で初めてハイブリッドシステムを搭載した試作車を公開したと発表しました。実質的なCO2排出量を抑えられる植物由来のエネルギーを使うことで、CO2排出量を大きく低減させるポテンシャルがあります。

FFVに世界で初めてハイブリッドシステムを搭載

サトウキビやトウモロコシなどから製造されるエタノールは、価格高騰が続く石油を代替する再生可能なエネルギー資源として期待されています。こうしたエタノールをガソリンに混ぜ走行可能なフレックス燃料車(FFV)は、CO2排出量を大きく削減できるポテンシャルがあります。

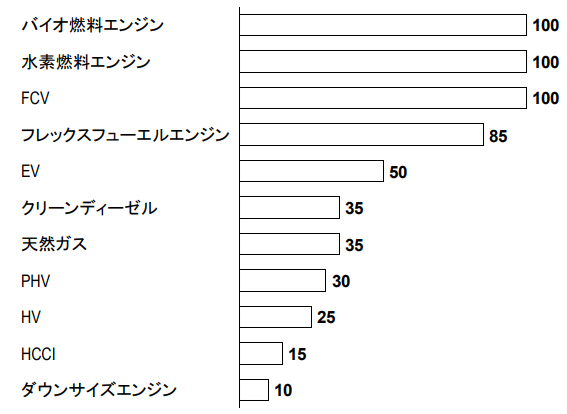

エタノールはバイオ燃料の一種であり、原料植物が成長する段階で吸収するCO2を、燃焼時に排出するため、地球上で考えるとCO2排出は差し引きゼロになります。そのため、例えばバイオ燃料が最大85%ミックスされている場合、既存ガソリンエンジンと比較してFFVは85%のCO2削減効果が期待できます(図1)。

図1 既存ガソリンエンジンに対するCO2削減効果概算 出典:経済産業省

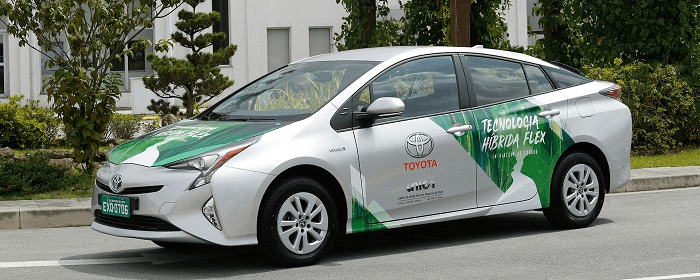

こうした環境面において強みを持つFFVですが、トヨタ自動車は、FFVに世界で初めてハイブリッドシステムを搭載した試作車を公開したと発表しました。試作車は、ブラジルのサンパウロ市でトヨタが主催したイベントで公開され、サンパウロ州政府やサトウキビ産業協会など産官学の関係者が出席しました。

ハイブリッドと植物由来の燃料でCO2削減

ハイブリッドFFVは、トヨタが日本とブラジルで開発を進める新たなパワートレーンシステムです(図2)。CO2排出量が少ないハイブリッド車の性能をベースに、植物由来の再生可能エネルギーを利用できるFFVの特徴が加わることで、総合的なCO2排出量を大きく低減させるポテンシャルがあります。トヨタによると、一般的なFFVに比べて、ハイブリッドFFVは、特にサトウキビ由来のエタノールのみを燃料とする場合、排出量を大きく削減できるとしています。

トヨタは、2050年までにグローバル新車平均走行時CO2排出量を2010年比「90%削減」とする目標を掲げています。加えて、2030年にはグローバル販売台数における電動車を「550万台以上」とする電動車普及を進めています。また、トヨタによると、今回のハイブリッドFFVは、車両のライフサイクルでのCO2排出量ゼロを目標とする「環境チャレンジ2050」の新しい取り組みの1つであるとしています。

トヨタは今後、ブラジルでのテスト走行を通じてデータを収集し、ブラジルにおける実用化に向けて、ハイブリッドFFVの耐久性やパワートレーン性能などの検証を進めるとしています。

図2 世界初「フレックス燃料ハイブリッド車」

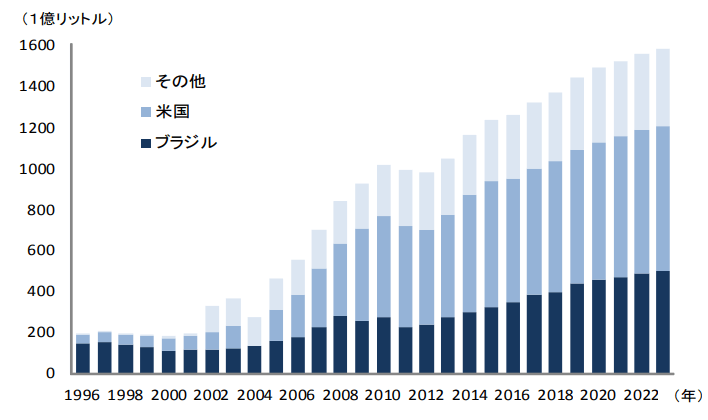

新車の約9割がFFVを占めるブラジル

今回、トヨタがハイブリッドFFVの実用化を目指すブラジルは、バイオエタノール生産量で世界2位の規模を持ちます。世界のバイオエタノールの生産量は、2005年の461億リットルから2、2014年には1159億リットルと、10年間で2.5倍に増加しています。2014年時点では、世界最大のバイオエタノール生産国は米国で50%を占め、次いでブラジルが26%です(図3)。

図3 世界のバイオエタノール生産量の推移及び予測 出典:農林水産省

ブラジルのバイオエタノール政策の歴史は長く、日本では戦前に当たる1930年代、ガソリンへのバイオエタノール混合(5%)の義務付けを行ったのが最初とされています。当時は、砂糖市場の価格対策の一環として実施されました。

そして、1975年、ブラジル政府は「国家アルコール計画」を発表し、ガソリンの代替燃料として、バイオエタノールの需要促進などを国策として推進しました。1970年代は第1次オイルショックにより、国際原油価格が高騰した時期であり、国内原油需要の約8割を輸入に依存するブラジル経済は大きな打撃を受けました。

「国家アルコール計画」は1990年に終了し、長期にわたって実施された生産・流通に関する規制の多くは撤廃されました。その後の2006年、ブラジルは「国家アルコール計画」の当初の政策目的である石油の自給自足を達成しました。

一方で2011年頃から、国内の需給バランスの変化から、エタノールの最大の輸出国であるブラジルが輸入し始めました。ブラジルでは近年、FFVの普及促進等による国内需要の高まり等から、さとうきびの端境期には米国からの輸入に依存するようになっています。

ANFAVEA資料によると、ブラジルでは、2013年にはFFVが新車市場の約90%を占めるようになっています。「国家アルコール計画」が発表された当初は、技術上の問題から、ガソリン車かエタノール車どちらかを選択する必要がありましたが、2003年にFFV車が市場に導入され、その後急速に普及していきました。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年02月07日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年01月20日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年01月14日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年12月12日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年12月05日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。