大林組、3MWクラスの大型風力発電でも超大型クレーンを使わずに組み立てる装置を開発

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

2017年05月22日

一般社団法人エネルギー情報センター

5月19日、大林組は巴技研と共同で、大型風車であっても超大型クレーンを使わない組み立てを可能とする「ウインドリフト」を開発しました。陸上用では最大規模となる3MWクラス大型風車でも対応可能であり、建設コストの低減も期待できる装置となります。

大型風力でも超大型クレーンを必要としない装置

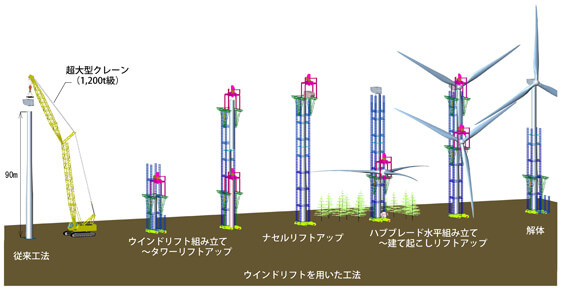

風力発電を大型化すると上空の強い風を捉えられるという利点がありますが、地組工法やシングルブレード工法という一般的な施行では、1,200t級の超大型クレーンが必要となります。しかし、この超大型クレーンは国内には数台しかないため調達が困難であるうえ、現場への輸送も容易ではありません。加えて、従来の地組工法やシングルブレード工法では双方とも、大きな施工ヤードが必要になることなどが課題でした。

そこで、大林組は巴技研と共同で、大型風車であっても超大型クレーンを使わない組み立てを可能とする「ウインドリフト」を開発しました。現在、陸上用では発電容量3MWクラス(支柱の高さ90m程度)の風車が最大となっていますが、その最大規模であっても超大型クレーンを必要としない仕組みとなります。

これまでにも「沖縄県島尻郡佐敷町佐敷風力発電所」や「茨城県真壁郡真壁町つくば風力発電所」など、同様の装置はありましたが、3MWクラスの大型風車への対応を可能とし、ハブとブレードの建て起こし機能を加えるなど、高機能化が実現しました。

10~20%程度のコスト低減など、3つの特徴

今回開発された装置「ウインドリフト」では、10~20%程度のコスト低減が可能です。それは、施工スペースを最大30%程度削減できることから、立木の伐採や造成などの準備工事を減らすことができ、加えて超大型クレーンにかかるコストも不要となるからです。

また、風力発電所は、強風下の立地に建設される為、山岳地など狭隘な地形であったり、海辺等の地盤が良くない場所である可能性も高いです。超大型クレーンが必要な場合、こうしたクレーンが搬入路走行不可である地域は大型風力の建設が難しいです。しかし今回の装置は10tトラックなどの運搬車両で搬入できることから、山間部、離島、狭あいな現場などのさまざまな場所に搬入できます。このように搬出入が容易なことから、風車が運転を開始した後の突発的な機材の交換修理などに迅速対応することも可能です。

加えて、風の影響を受けにくいこともあり、工程遅延のリスクを軽減できます。例えば、従来のハブとブレードをそれぞれ直接風車の支柱上端に取り付けるシングルブレード工法は、3MWクラスの風車建設の場合、超大型クレーンを使用して高所へ部材を吊り上げたうえで、取り付ける作業が必要です。このような高所での作業は、風の影響により工程が大きく左右されることが課題でした。一方で「ウインドリフト」では、ハブとブレードを立木上空(地上10m程度)で前もって水平に組み立て、油圧ジャッキにより安定してリフトアップすることから、風の影響を受けにくくなります(図1)。

図1 ウインドリフトを用いた工法 出典:大林組

大林組グループ最初の風力発電で利用

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年08月17日

2024年度にも国内で初導入が計画される潮流発電。世界の先進的な事例や、その仕組みと可能性とは!?

排他的経済水域世界第6位という海洋国である我が国において、海洋エネルギーは大きなポテンシャルを有しています。潮流発電は一定の規則性を持った潮汐力により、年間を通じて安定的で、予測可能な発電方式であることから今後の可能性として期待がされます。今回は、潮流発電(潮汐力発電)について紹介します。

一般社団法人 環境エネルギー循環センター(EECC)

2023年07月31日

導入が進んだ太陽光パネルの廃棄に関する問題について、政府が検討会を通じで業界団体にヒアリングをしています。その中で、実態が浮き彫りになってきた太陽光パネルのリユース・リサイクルの現状と課題についてご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2022年12月07日

日本はポテンシャルが高い!?地熱発電を地域観光や企業の自家発電に活用

電力高騰や原発再稼働などがメディアで取りざたされている電力業界。カーボンニュートラル社会に向けて、これから考えれることは何か。今回は、日本にはまだポテンシャルのあるクリーンエネルギーの一つである地熱発電を取り上げ、国内外の事例をご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2022年09月29日

三菱商事の洋上風力の入札案件や豊田通商の陸上風力開発など、風力発電関連のニュースが多く取り上げられています。再生可能エネルギーとして日本では太陽光に次ぐ導入ポテンシャルがある風力発電の最新の国内動向をご紹介。また、課題や解決のための取り組みについても取り上げます。

一般社団法人 環境エネルギー循環センター(EECC)

2022年09月08日

世界で太陽光パネル廃棄に関する議論が加速。日本は24年にリサイクル義務化検討へ

今後、寿命を迎えた太陽光パネルの大量廃棄が起こるという懸念が世界中で広がっています。日本では、環境省が太陽光リサイクル義務化の検討にはいりました。そこで今回は、現状のリサイクル設備やパネル回収システムについてご紹介しながら、今後の廃棄・リサイクルの動きについて考えていきます。