再エネで電気以外の価値創出、「アンモニア」生成の可能性、名大が新型触媒を開発

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

名古屋大学は1月23日、エネルギー問題、再エネの利用に適した温和な条件下で、極めて高いアンモニア合成活性(生成速度)を示す新型触媒を開発しました。再エネを利用したアンモニア生産プロセスが実現できれば、世界規模でのエネルギー問題、食糧問題の解決に寄与することができます。

再エネを利用したアンモニア生産実現に大きく前進

アンモニアは多様な化学製品をつくる基礎原料の1つとして重要な役割を果たしており、例えば衣料品に使われるナイロンや、ASB樹脂等の生成において欠かせない素材となっています。また、日本肥料アンモニア協会によると、アンモニアは世界で約1億トン生産されますが、そのうち約9割が肥料用に消費されています。世界の人口増加に伴い、食料自給の確立が喫緊の課題となりつつある中、アンモニアは世界の食糧生産の根幹を担っています。

その他、アンモニアは再エネの貯蔵・輸送を担う、水素・エネルギーキャリアとしても近年注目されています。そのため、再エネの利用を目指したアンモニア合成触媒の開発が世界的に盛んとなっています。

再エネ発電所は各地に多数所在しているため、再エネによるアンモニア生成を実現するには、小型のアンモニア生成設備による分散型プロセスが必要です。また、再エネ電気の供給状況に合わせてアンモニアを製造する必要があるため、温和な条件(325~400℃、10~100気圧)でアンモニアを効率的に生産する必要があります。

しかし、現在主流の工業的アンモニア合成プロセスでは、鉄を主成分とする触媒を用い、非常に高い温度と圧力下(>450℃、>200気圧)でアンモニア合成が行われています。そのため、再エネ電気によるアンモニア生成には、高性能触媒の開発が必要となります。

こうした中、名古屋大学はエネルギー問題、再エネの利用に適した温和な条件下で、極めて高いアンモニア合成活性(生成速度)を示す新型触媒を開発しました。新型触媒は簡単に調製でき、取り扱いも容易なため、工業化にも適しています。再エネを利用したアンモニア生産プロセスが実現できれば、世界規模でのエネルギー問題、食糧問題の解決に寄与することができます。

700℃もの高温で水素還元処理

今回開発された触媒は既報の活性を大きく上回り、ルテニウム系の酸化物担持型触媒注として世界最高レベルの活性を実現しています。また、研究グループは、従来は非常識と考えられていた高温での還元処理が重要であるということを、電子顕微鏡観察を中心とした最新の解析手法を駆使して明らかにしました。これにより、反応が起きる活性点の表面が強い塩基性を持つ酸化物のナノサイズの破片に覆われた特徴的な構造を有しています。

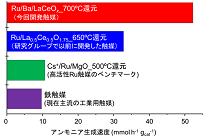

開発された触媒は、重量あたり生成速度換算で従来の高性能ルテニウム触媒のベンチマークとして知られている「Cs+/Ru/MgO」の5倍以上という、非常に高いアンモニア合成活性を示しています(図1)。

高い合成活性を占める要素の一つとして、700℃もの高温による水素還元処理があります。これまでのアンモニア合成触媒の研究では、できるだけ低温で還元することで触媒の焼結を避けることが常識でした。

しかし今回の研究で開発された触媒は優れた耐熱性を持つため焼結が起こらず、これまでの常識よりもはるかに高い温度(700℃)で水素還元処理をすることができます。このため、炭酸塩や水酸化物を完全に破壊してバリウムの持つ優れた電子供与能を引き出すことに成功しました。また、特殊な表面像構造は高温での還元処理後にだけ形成されていることも明らかとなりました。

なお、新型触媒を構成するルテニウム、バリウム、ランタン、セリウムは比較的安価で入手でき、工業的にも広く利用されている元素です。そのため、工業化プロセスの負荷も少ないと想定されます。

日本においてアンモニアは宇部興産や昭和電工、三井化学などが商材として取り扱っており、市中価格はkgあたり130円程度となっています。再エネ電気をアンモニアに変換することが実現すれば、「電気」以外の取引商材として新たなビジネスが生まれる可能性もあります。そうした場合、例えば「電気価格」が安価な時期ではアンモニアに変換し、逆に高価な場合は電力市場に売却する、といった運用も想定されます。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年03月26日

系統用蓄電池のアグリゲーションについて|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ

2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、デジタルグリッド株式会社の豊田祐介氏が講演した「系統用蓄電池のアグリゲーション」について、その要約をご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年03月18日

系統用蓄電池での安全面や各種補助金について|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ

2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、電気予報士の伊藤 菜々 氏が講演した「系統用蓄電池での安全面や各種補助金」について、その要約をご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年03月18日

系統用蓄電池の導入事例について|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ

2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、株式会社パワーエックスの小嶋 祐輔 氏が講演した「系統用蓄電池の導入事例」について、その要約をご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年03月18日

系統用蓄電池ビジネスの最前線|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ

2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、株式会社AnPrenergyの村谷 敬 氏が講演した「系統用蓄電池ビジネスの最前線」について、その要約をご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年03月12日

EVと並んで蓄電池と大きな関わりのある「エネルギーマネジメント」にテーマを絞って、蓄電池の今と未来を全6回に渡ってご紹介していきます。