2020年度の法的分離に向けた動き、公取委「適正な電力取引についての指針」改定案のパブコメ募集

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

2020年度の法的分離に対して、その変化に対応するため、公取委と経産省は共同して「適正な電力取引についての指針」の改定案を作成しています。6月28日には、その改定案につき、パブリックコメント募集の案内を開始しています。

法的分離の実施と健全な電力市場の整備

1995年以降、段階的に進められている電力システム改革により、自由化の範囲が拡大され、電力業界にも徐々に競争原理が導入されました。小売部門については2016年4月、全面自由化が実現したことで、誰でも電力会社を選べるようになりました。

現在、発電部門と小売部門は自由化されていますが、送配電部門は引き続き規制事業として独占が認められています。理由としては、需給管理や送配電網の保守業務等については、一社が取り扱う方がスケールメリットの面で効率的という状況があります。

しかし、送配電部門が、既存と新規の電力会社を各々平等に扱わない場合、健全な競争が行われません。そのため、公平かつ正常な電力市場を形作るためにも、送配電部門の改革は重要となります。

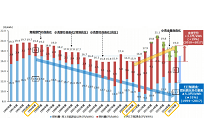

こうした背景から、送配電部門に関しては、地域独占を残しつつも、多様な事業者が送配電網を公平に利用できるよう、中立性を高める改革が進められています。このような、送配電網の中立性を確保する方法のひとつが、「法的分離」です。日本では2020年度から法的分離が実施される予定です(図1)。

図1 電力システム改革の進捗状況 出典:経済産業省

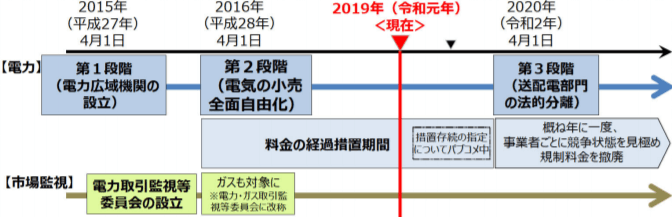

大手電力各社は、法的分離後の組織形態について公表済みであり、東京電力は2016年にいち早く分社化しています(図2)。各社それぞれ、分割準備会社の設立に関するプレスリリースを行っているほか、東北電力など、一部の会社は既に社名やロゴマークを決定しています。

図2 大手電力各社の発送電分離に向けた準備 出典:経済産業省

なお、「電力市場における公正かつ有効な競争」という観点では、公正取引委員会と経済産業省は共同して、平成11年12月、独占禁止法又は電気事業法上問題となる行為等を明らかにした「適正な電力取引についての指針」を作成・公表しています。この指針は、これまで制度改正等に伴い、改定が度々行われてきました。

2020年度の法的分離に対しても、その変化に対応するため、公取委と経産省は共同して「適正な電力取引についての指針」の改定案を作成しています。6月28日には、その改定案につき、パブリックコメント募集の案内を開始しています。

法的分離に伴う行為規制については、「電気事業法等の一部を改正する等の法律」及び「電気事業法施行規則の一部を改正する省令」によって、取締役の兼職や業務委託の制限等が規定されています。今回の「適正な電力取引についての指針」の改定案は、行為規制に関する法令の運用をより明確化するためのものとなります。

今回の改定案では、公正かつ有効な競争の観点から問題となる行為として、例えば、「一般送配電事業者の信用力又は知名度を利用して営業活動を行う」等を新設しています。なお、改正案への意見提出期限は、令和元年7月29日(月曜)18:00必着(郵送の場合は、同日必着)となっています。

法的分離、実施しても問題ないか国が検証

2020年4月から始まる見込みの送配電部門の法的分離について、2015年6月に成立した第3弾の改正電気事業法では、法的分離の実施前に、①料金水準、②需給状況、③エネルギー基本計画の実施状況等について検証を行うこととされています。

これを踏まえ、2018年9月から国は「総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会」において、合計7回にわたり議論を重ねてきました。下記にて、法的分離の実施前における検討状況を見ていきたいと思います。

①料金水準

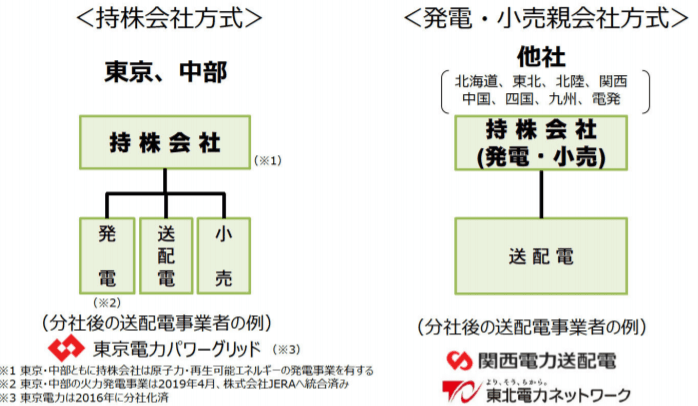

2017年度の家庭用・産業用全体の電気料金平均単価は、第1次制度改革前(1994年度)に比べ、再エネ賦課金と燃料費を除いた要素を比較すると約3割低下しています。この価格低減には、電力業界の効率化が寄与していると考えられます。

また、燃料費を加味しても、1994年度から2010年度までは、電気料金平均単価が段階的に下がってきております。しかしながら、東日本大震災以降は、原子力発電の停止に伴う燃料費の増大と再エネ賦課金によって、2010年度と比較すると2017年度は電気料金平均単価が19%上昇しています(図3)。

図3 大手電力10社における電気料金平均単価の推移(消費税別) 出典:経済産業省

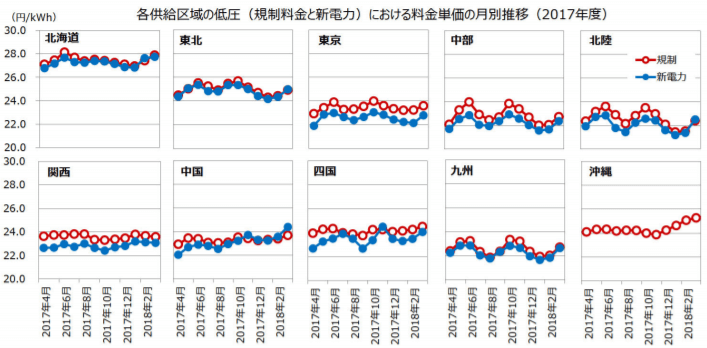

新電力の価格競争力については、全面自由化後の低圧部門において、総じて新電力の料金単価が規制料金単価よりも安価となっています(図4)。そのため、低圧分野に関しては、大手電力会社が独占的な価格競争力を有しておらず、公平な土台の下、多様な企業が自由に参入できる環境になっていると考えられます。一方で、特別高圧については新電力への切替も限定的にしか進んでいない現状があり、独占的な市場環境にならないよう調整していく必要があると考えられます。

図4 各供給区域の低圧における料金単価の月別推移 出典:経済産業省

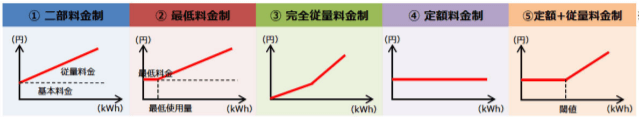

低圧についてはライフスタイルに沿ったプランが選択できるようになりつつあり、大きく分けると現状で二部料金制に加え、最低料金制、完全従量料金制、定額料金制、定額+従量料金制が存在しています(図5)。

また、小売全面自由化後、新しい料金プランが現れており、例えばLooopやSBパワー、TRENDEなどは、基本料金を0円とし、完全従量制の電気料金プランを提供しています。

昭和シェルやシン・エナジーなどは、家庭で電気をよく使用する夜間の時間帯で割安な料金を設定しています。HTBエナジーは、一定時間帯の電気料金を無料にするプランを導入しており、無料時間帯に洗濯機を回すなど、使い方次第で電気代節約が期待できます。

そのほか、ケイ・オプティコムやF-Powerは、分かりやすさを重視し、一段階料金のメニューを提供しています。オプションとしても、節電割引や歩数連動割引など、様々なものが開発されています。

図5 料金プランの類型 出典:経済産業省

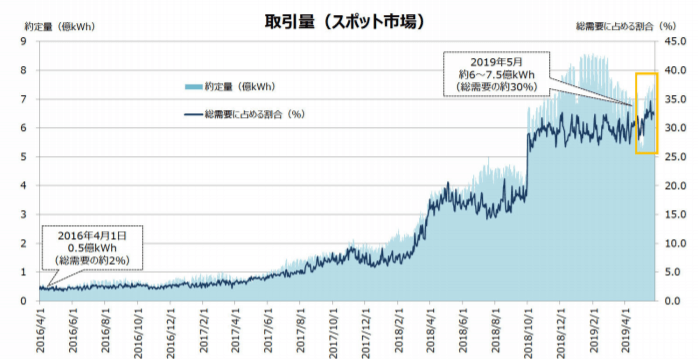

オークション形式にて電力を売買できる卸電力市場の取引量については、小売全面自由化当初の2016年4月1日には、総需要量の約2%であったのに対し、2019年5月には約30%の水準で推移しています(図6)。これは、グロス・ビディングや間接オークション等、国による政策対応の効果が反映されていると考えられます。

図6 スポット市場の取引量 出典:経済産業省

②需給状況

電力の需給について、2014年度以降は全国で数値目標付きの節電要請は実施されておらず、状況は安定しているといえます。過去にさかのぼると、2011年3月の東日本大震災直後は、原子力・火力発電所の停止に伴い供給力が大幅に減少したため、東電管内で計画停電が実施されました。

また、2018年冬については、ブラックアウト等を加味し、北海道エリアにおいて「数値目標を設定しない」形で、無理のない範囲での節電が呼びかけられています。特に2019年2月8日は、記録的な低気温になり、北海道全域において電力需要が高まりましたが、安全供給への支障はありませんでした。

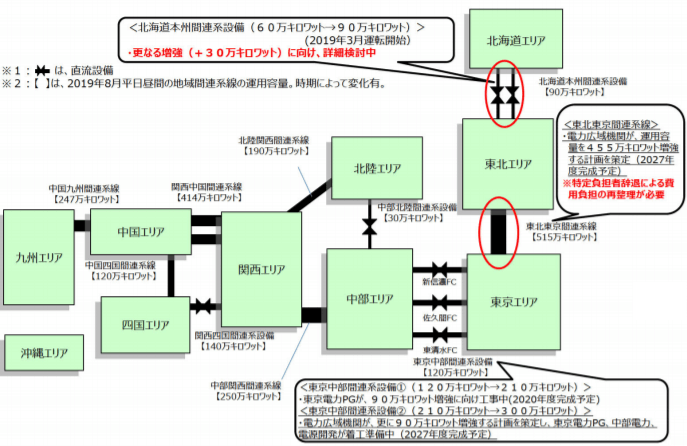

くわえて、地域間連系線について、北本連系設備が2019年3月に60万kWから90万kWに、東西の周波数変換設備については、2020年度完成を目途に、120万kWから210万kWに増強中です(図7)。これにより、更に電力の需給状況は安定していくものと考えられます。

図7 地域間連携線の増強計画 出典:経済産業省

③エネルギー基本計画

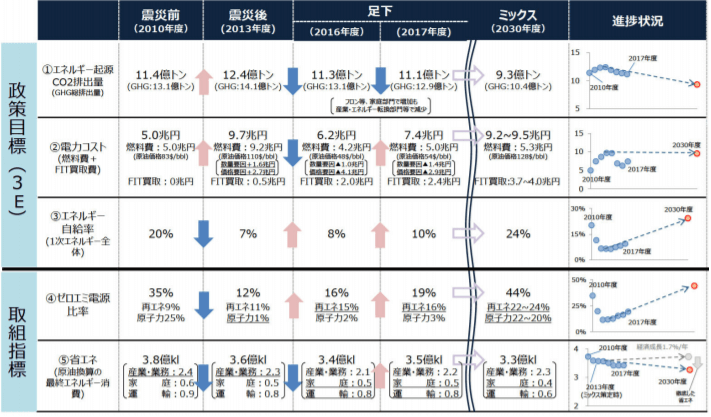

エネルギー基本計画は、エネルギー需給に関する政策について、中長期的な基本方針を示したものです(図8)。基本計画は、「エネルギー政策基本法」に基づいて、少なくとも3年ごとに検討を加え、必要があれば変更が行われています。

2018年7月に閣議決定した第5次基本計画は、エネルギーの「3E+S」の原則をさらに発展させ、より高度な「3E+S」を目指す内容が含まれています。現在、「3E+S」等のため、ベースロード市場や容量市場、そのほかにも非化石市場の創設など、様々な政策対応が着実に実施されています。

例えば、再作対応の1つであるベースロード市場は、2019年を目途に創設される見込みであり、大手電力が保有・長期契約している電源に対し、新電力がアクセスできるようになります。このベースロード市場により、卸市場活性化が期待できます。

電力小売りの全面自由化に伴い、多くの企業に門戸が開かれ、業界を取り巻く環境は急激に変化してきています。そうした中でも「3E+S」含め、エネルギー基本計画が適切に実施されるべく、間接オークションや需給調整市場など多様な政策が実施・検討されています。

図8 2030年エネルギーミックスに向けた進捗 出典:経済産業省

法的分離、進めて問題なしとの見解

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年02月11日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第3回】なぜ私たちは、10年経っても「電気代の比較」で迷い続けるのか

電力小売全面自由化から10年が経過し、電気料金のメニューや契約形態は大きく多様化しました。 一方で、どの電気契約が有利なのかという問いは、いまも多くの現場で解消されないまま残っています。 見積書を並べ、単価を比較し、条件を読み込んでも、最後の判断に踏み切れない。こうした迷いは、単なる理解不足や情報不足として片づけにくいものになっています。 判断が難しくなる背景には、情報の量ではなく、比較に持ち込まれる情報の性質が揃わなくなったことがあります。 単価のように「点」で示せる情報と、価格変動や運用負荷のように時間軸を含む「線」の情報が、同じ比較枠の中で扱われやすくなっているためです。 本稿では、この混線がどこで起きているのかを整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

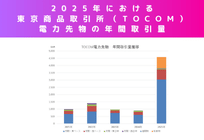

2025年の電力先物市場:年間取引量4,583GWhで過去最高更新、年度物導入と中部エリア上場を控えた市場の変化

価格変動リスクへの対応を意識した取引行動が、実務レベルで具体化し始めた一年となりました。 制度面では年度物取引の導入、取引環境では流動性改善やコスト低減策が進み、企業側では中長期のヘッジ設計を見直す動きが重なりました。こうした複数の要因が同時に作用した結果、東京商品取引所(TOCOM)における電力先物の年間取引量は約4,583GWhと、前年比約5倍に拡大し、過去最高を更新しています。 中でも、東エリア・ベースロード電力先物が前年比約5倍、西エリア・ベースロード電力先物が前年比約3倍と伸長し、主要商品の取引が全体を押し上げた形となりました。加えて、2025年5月に取引を開始した年度物取引も、市場拡大を牽引する要素となっています。 本稿では、2025年通年の動向を中心に、市場拡大の背景と今後の論点を整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第2回】10年で広がった、「経営の期待」と「現場の実務」の距離

「自由化から10年」という節目を迎え、制度の成果や市場の成熟度をめぐる議論が活発化しています。 現場の会話をたどると、同じキーワードでも立場により意味がずれます。 たとえば、経営の「コスト削減」は現場では「業務負荷の増加」、制度側の「安定供給」は供給現場では「柔軟性の制約」として現れます。 第2回では、こうした変化のなかで生じている立場ごとの認識のずれを整理し、経営・現場・供給事業者という三つの視点から、なぜ議論が噛み合わないのかを構造的に考察します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月31日

電力小売全面自由化から10年、数字が語る制度と市場の現実【第1回】数字の区切りに惑わされず、いまの制度と市場を見直す

「自由化から10年」という言葉が、各所で頻繁に取り上げられるようになりました。 しかし、制度の導入や市場設計の見直しが今も続いており、電力を取り巻く環境は「完成」に近づくどころか、なお変化の途上にあります。 本稿では、数字がもたらす完了感と、制度・市場の実態との間にあるずれを整理し、“節目”という言葉の意味をあらためて考えます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月27日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第5回】社会実装と中長期シナリオ 2030年代のロードマップと日本の戦略

これまで4回にわたり、核融合という次世代エネルギーの可能性を、研究・技術・制度の観点からたどってきました。長らく“夢のエネルギー”と呼ばれてきた核融合は、いま確実に社会の現実へと歩みを進めています。 最終回となる今回は、社会実装に向けたロードマップと、日本が描くべき中長期戦略を考えます。 核融合が“希望の象徴”で終わらず、私たちの暮らしに息づくエネルギーとなるために、次の時代に向けた道筋を描きます。