電力と比較し新規参入の困難なガス小売市場における競争状況

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

5月15日、競争的な電力・ガス市場研究会が開催され、ガス小売市場における競争状況について状況が整理されました。この記事では、電力と比較すると参入の少ないガスビジネスの現状について見ていきたいと思います。

新規参入のガス小売、家庭用で2.3%の規模に

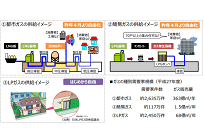

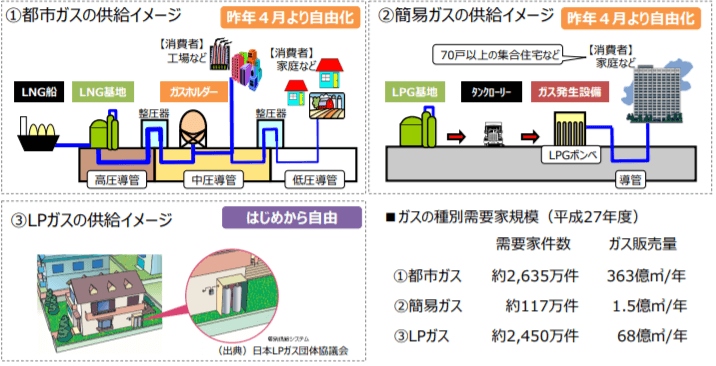

都市ガスについては、これまで都市ガス会社が独占的に供給してきましたが、1995年から大口を対象とした部分自由化が実施されました。その後、徐々に自由化範囲は拡大していき、2017年4月からは家庭を含む、全ての都市ガス利用者がガス会社を選べるようになりました(図1)。

図1 日本のガス供給の仕組み 出典:経済産業省

自由化により、都市ガス会社が独占的に供給していた約2.2兆円(需要家数は約2600万件)の市場が開放されることなりました。この結果、都市ガスだけではなく、LPガス等も含めた合計約5兆円のガス市場において、活発な競争によるコスト低廉化と、消費者の利便性の向上が期待されます。

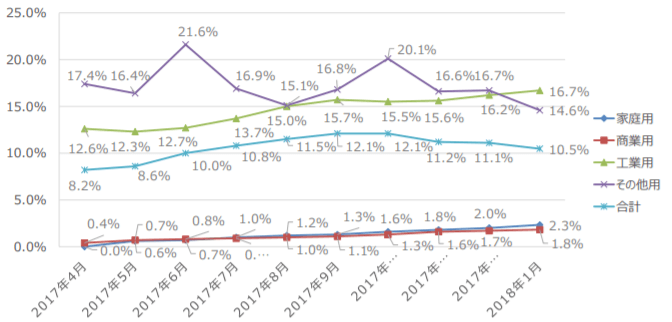

全販売量における新規ガス小売参入者の割合は増加傾向にあり、2018年1月末時点で10.5%となっています。種別で見ると、家庭用では2.3%になっています。小売全面自由化を契機として、商業用、工業用についても増加しています(図2)。

図2 新規参入者のシェアの推移 出典:経済産業省

参入社数の少ないガスビジネス、電力との差異

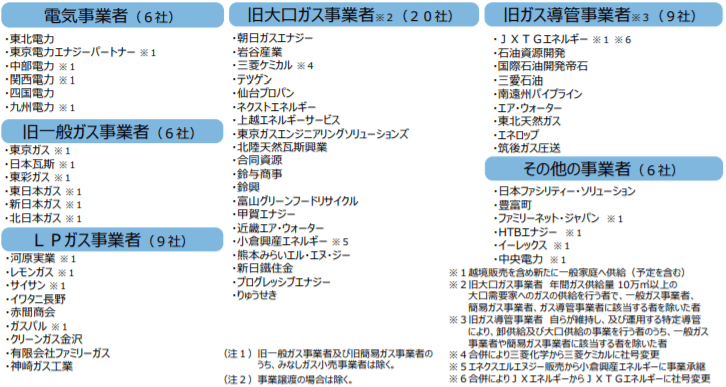

経済産業省では、2016年8月1日から小売の事前登録申請を受け付けていました。これまで56社が登録済であり、このうち今回の自由化を機に、越境販売を含め、新たに一般家庭へ供給(予定を含む)しているのは、現状で19社です(図3)。

この参入社数という点では、電力と比較するとガスは規模が非常に小さいです。その理由はいくつか考えられますが、まず1点目は電気と異なり、卸市場が存在しないことが挙げられます。ガスを調達する場合は、旧一般ガス事業者や旧一般電気事業者、石油会社、国産天然ガスを所有する会社等との相対交渉次第となります。ただし、価格指標が存在しないことは事業の採算性を判断する際の一つのネックとなっていると考えられます。一方で電気は、常時バックアップや余剰電源の取引所への全量投入等といった制度が整備されており、ガスと比較すると調達や、価格水準の把握が容易といった特徴を持ちます。

2点目として、ガスは導管を利用した供給が基本であり、域外への供給はハードルが高くなることが挙げられます。一方で、電気は全国に送配電網が張り巡らされており、一部のエリアを除いて域外供給は容易に可能です。

3点目は、保安規制の存在です。ガス事業者には、内管や消費機器に関する保安義務が課されている一方、小売電気事業者には保安義務は課されていません。そのほか、第3者によるLNG基地利用に関する制度設計や、スイッチングシステムに関する問題点などが考えられ、以下にて概要を見ていきたいと思います。

自由化後の小売事業者の登録状況 出典:経済産業省

LNG基地の利用、2社の申請に留まる

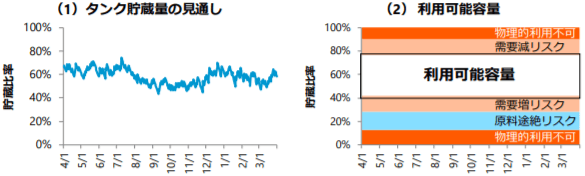

自由化されたガス小売市場の活性化には、LNG基地の利用促進は重要な要素の一つです。その点で、ガス事業においてはLNG基地の第三者利用制度が整備されています。これは例えば、第三者がLNG基地を利用(借りる)する料金について「同一条件同一料金」とすることで、各ガス会社が公平にビジネスできるよう配慮されたものとなります。

ただ、昨年12月末時点において、第三者によるガス製造事業者への利用申請は2件に留まっています。そのため、LNG基地利用の促進に向けては、既に第27回制度設計専門会合にて議論が開始されています。今後、①製造設備余力(設備余力の判定方法、余力情報の開示)、②基地利用料金(料金算定方法、料金情報の開示)、③利用申込に必要な情報について検討が進められる予定です(図4)。

図4 製造設備余力について 出典:経済産業省

電気と比較しフォーマットの整っていないガスのスイッチングシステム

スイッチング手続きに関する環境整備も、ガス事業への参入を促す観点から重要です。都市ガス会社のスイッチング手続き等については、電力と同等程度の仕組みを目指すことが第24回ガスシステム改革小委員会において整理されました。

しかし、実際にはスイッチング業務フロー等の標準化は不十分であり、新規参入者の負担となっていることが、制度設計専門会合で新規参入者より指摘されています。

例えば、多くのガス会社はスイッチングシステムを持たないため、お互いに手作業が多く発生し、多大な労力を要します。また、手続に必要なフォーマットや所要日数が統一されておらず、特に複数エリアの参入を前提とした、効率的な業務の実施体制の構築が困難とされています。

そのため、第25回制度設計専門会合では、ガス導管事業者の多くが中小企業であることを踏まえつつ、フォーマット等のばらつきを可能な限り揃えていくことが重要と整理されています。

違約金の競争制限効果

ガスでは大口顧客を対象に、10年超の長期契約を締結し、高額の違約金と組み合わせた「尺取営業」「包括契約」があります。そのため、スイッチングが阻害されていると「競争的な電力・ガス市場研究会」で指摘されています。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第2回】10年で広がった、「経営の期待」と「現場の実務」の距離

「自由化から10年」という節目を迎え、制度の成果や市場の成熟度をめぐる議論が活発化しています。 現場の会話をたどると、同じキーワードでも立場により意味がずれます。 たとえば、経営の「コスト削減」は現場では「業務負荷の増加」、制度側の「安定供給」は供給現場では「柔軟性の制約」として現れます。 第2回では、こうした変化のなかで生じている立場ごとの認識のずれを整理し、経営・現場・供給事業者という三つの視点から、なぜ議論が噛み合わないのかを構造的に考察します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月31日

電力小売全面自由化から10年、数字が語る制度と市場の現実【第1回】数字の区切りに惑わされず、いまの制度と市場を見直す

「自由化から10年」という言葉が、各所で頻繁に取り上げられるようになりました。 しかし、制度の導入や市場設計の見直しが今も続いており、電力を取り巻く環境は「完成」に近づくどころか、なお変化の途上にあります。 本稿では、数字がもたらす完了感と、制度・市場の実態との間にあるずれを整理し、“節目”という言葉の意味をあらためて考えます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月27日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第5回】社会実装と中長期シナリオ 2030年代のロードマップと日本の戦略

これまで4回にわたり、核融合という次世代エネルギーの可能性を、研究・技術・制度の観点からたどってきました。長らく“夢のエネルギー”と呼ばれてきた核融合は、いま確実に社会の現実へと歩みを進めています。 最終回となる今回は、社会実装に向けたロードマップと、日本が描くべき中長期戦略を考えます。 核融合が“希望の象徴”で終わらず、私たちの暮らしに息づくエネルギーとなるために、次の時代に向けた道筋を描きます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月17日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第4回】制度設計・安全規制・地域産業化 社会実装に向けた最新動向

第1回では核融合の基本、 第2回では国内研究基盤、 第3回では民間企業による産業化の動きを整理してきました。 こうした技術・ビジネス面の進展を踏まえ、2025年後半には「社会実装」に向けた制度づくりや安全規制の検討が政府内や国際機関で動き始めています。国際基準への日本の参画や、地域での研究・産業活動の広がりなど、核融合を社会に組み込むための枠組み形成が進みつつあります。 本稿では、制度・安全・産業の三つの観点から、この転換点の現在地を整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年11月30日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第3回】民間企業が牽引する核融合ビジネスの現在地 国内外で加速する産業化の動き

第1回では核融合の基本原理と方式を、第2回ではJT-60SAやLHDを中心に日本の研究基盤を整理してきました。近年は研究成果が民間へ移行し、実証炉開発や供給網整備が本格化しています。高温超伝導やAIなどの技術進展により小型化と効率化が進み、投資も拡大。本稿では国内外スタートアップの動向と商用化に向けた論点を整理します。