- 新電力ネットTOP

- 新電力事業の課題

新電力事業の課題

| PPS事業 | 始め方 |

| 新電力事業のプロセス | 新電力事業の課題 |

新電力事業運営のポイント(PDF)

新電力事業の課題

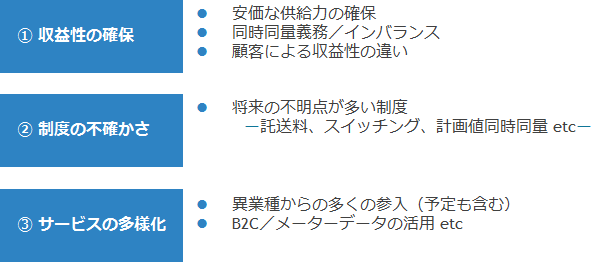

ここでは、新電力事業の課題を「収益性、制度の不確実性、サービスの多様化(新規参入)」の3つに大別し、それぞれの項目についてご説明いたします。

①収益性の確保

新電力のコスト内訳

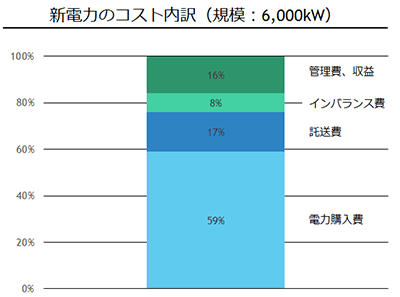

新電力事業の大まかなコストは、「電力購入費、託送費、インバランス費、管理費等」の4種類に大別することができます。

調達する電力の種類や、需給管理の精度など、様々な要因で各項目のコストは変動しますが、右にコスト内訳のモデルケースを掲載していますので、参考にして下さい。

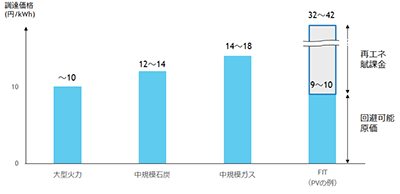

競争力のある電源確保

一般的に、新電力事業のコストで最も大きな割合を占めるのが、「電力購入費」です。

そのため、安価な電源を確保し競争力を高めるに従い、事業の収益性は高くなる傾向にあります。

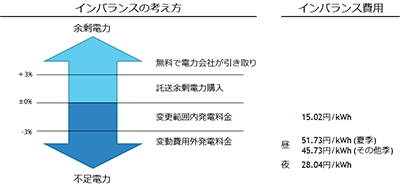

インバランス料金

30分単位需要量の電力不足量が3%以内に納まっていれば、比較的安い「変動範囲内発電料金」の支払いとなり、3%を超過すると高価な「変動範囲外発電料金」を支払う必要があります。供給する電力が余った場合、3%以内ならば電力会社が託送余剰電力購入料金で買い取ってくれますが、3%を超えた電力は無料買取になります。

②制度の不確実性

新電力事業に係る制度設計は、主に「電力システム改革小委員会」により検討されていますが、現状ではビジネスが始まる前ということもあり、不確定事項が多いです。

また2016年4月の電力全面自由化以降も、制度設計は適宜見直されていくと考えられます。一方、適切な情報を収集し、制度設計をビジネスに取り入れることにより、収益拡大の機会創出に繋がると考えられます。

検討中の制度設計例(2015年4月1日現在)

■電力系統増強に係る発電事業者の費用負担

・再エネ大量導入等による電力系統増強費用の負担ルール見直し

・受益割合に応じ「特定負担」と「一般負担」の割合を

決める方針

■第2段階以降の優先給電ルール

・ESCJが運用する「優先給電ルール」の見直し

・第2段階以降は、1時間前の「ゲートクローズ」後に送配電事業者が発電事業者に対して行うこととする方針

■常時バックアップ・部分供給(低圧部門)

・現在、一般電気事業者は新電力需要分の3割程度を常時バックアップとして提供

・第2段階以降に増える低圧部門は1割程度とする方針

③サービスの多様化

様々な業種の企業による新規参入

新電力の市場は規模が大きいこともあり、様々な業態企業の新規参入が想定されます。そのため、企業間のビジネス競争が発生しますが、一方でサービスの多様性が増すに伴い、多くのビジネスチャンスが生まれます。

想定ビジネス事例

■通信事業者

・電気と通信のセット販売

■ガス事業者

・電気とガスのセット販売

■小売事業者

・ポイントの活用(楽天スーパーポイント等)

・店舗のコスト削減

■再エネ事業者

・ゼロ(低)エミッション電気の販売

B2Cへの対応

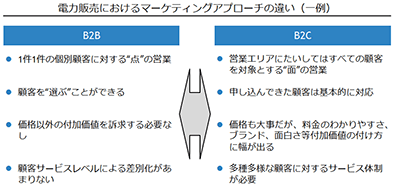

B2BとB2Cでは、マーケティングアプローチに差異があります。

これまでの電力事業は、B2Bのアプローチ手法によりビジネスの拡大を図りましたが、今後はB2Cのノウハウも重要になってきます。