エネルギー業界とブロックチェーンの親和性

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

今回は、エネルギーとブロックチェーンの親和性やどのようなステップでエネルギー業界にブロックチェーンが浸透していくかについて述べます。

執筆者:一般社団法人エネルギー情報センター

理事 江田健二

富山県砺波市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社)に入社。エネルギー/化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカ等のプロジェクトに参画。その後、RAUL株式会社を起業。主に環境・エネルギー分野のビジネス推進や企業の社会貢献活動支援を実施。一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人CSRコミュニケーション協会理事、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員等を歴任。

エネルギー業界とブロックチェーンの親和性

現在、ブロックチェーンの活用を最も進めているのは業界の1つは、金融業界です。なぜなら、金融分野での仕事の多くは、お金に関連する情報管理と共有だからです。金融業界では、お金の数値データをいかに効率的に管理し共有していくかが競争力になります。

そのため、これまでよりも情報を効率的に活用することができるブロックチェーンの応用を積極的に試みています。加えて、金融業界は規制が多く参入障壁が高い業界です。したがって、業務の効率化や新しいサービスの開発などの余地があります。

エネルギー業界は、「情報管理が重要な仕事」「参入障壁が高い」という2つの面で金融業界と似ています。エネルギーも発電情報や送電情報、利用情報など電力データを数値管理しています。私たちは、毎月届く電気の請求書の数値で利用料を確認し、支払いをします。

もし自宅に太陽光発電などがある場合や蓄電池がある場合は、発電量や蓄電量を数値で管理しています。電気は目で見たり、触ったりできる商品ではなく、数値データをやりとりするサービスです。したがって、エネルギー業界も金融業界同様に情報の効率化をはかれるブロックチェーンとの親和性が高いと考えられます。

しかもエネルギー業界も規制が多く外部からの参入が比較的少なかった業界ですので、ブロックチェーンを活用してのコスト削減の余地が高いでしょう。

ブロックチェーンの浸透の流れ

ブロックチェーンは、エネルギー領域にどのように浸透・発展していくのでしょうか?著者は、その過程は1995年ごろからインターネットがビジネス世界に浸透していったプロセスと似るのではないかと考えています。

1995年ごろから一般企業で働く人達が「インターネット」という言葉そのものを聞く機会が増えました。それは、この年のWindows95の発売を契機に企業内部でのインターネット環境が整い始めたのがこの頃だからです。

インターネットは、社内での情報共有に活用され、業務の効率化やスピードアップ、重複業務をなくなることでのコスト削減を目的に普及を拡大していきます。加えて、90年代後半から自社を紹介するパンフレット代わりに、企業のホームページが開設されはじめます。(90年代後半は、大企業がホームページを開設したことが新聞記事になる時代でした。)この時期に企業は、インターネットがビジネスに影響があることやどう役立てていくべきかを検討し始めます。

次に2000年頃から顧客や関係企業である社外とのやり取りにインターネットを活用する動きが生まれます。例えば、ネットショップ、ネットバンキング、口コミサイト、取引先とのデータ連携やマーケットプレイスです。

インターネットインフラが社会に幅広く受け入れられ、顧客や取引先との双方向のデータのやり取りを通して、ビジネスでの効用が広く理解されるようになったのはこの時期です。2010年前後からは、インターネット環境が基本となったビジネスが成長します。

例えば、SNS(ソーシャルネットワークサービス)や動画配信サービスです。代表的なFacebookやYoutubeは、世界中にインターネットでつながる多くの人がいることを前提にビジネスを運営しています。インターネット上の世界、いわゆる仮想世界でのつながりが新しいビジネス領域を生み出し、日々発展しています。

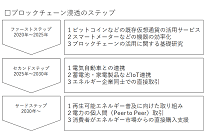

インターネットは、時間の経過とともに1社内での活用、2既存関係者との連携、3新しいビジネスモデル誕生という流れで拡大していきました。ブロックチェーンも同じようにステップを踏みながら浸透していくと考えます。ファーストステップは、2020年~2025年。セカンドステップは、2025年~2030年。サードステップは、2030年以降と考えます。

各ステップでの取り組み概要

ファーストステップは、1つの会社で成立するサービスやブロックチェーンについて、どのような活用方法があるかの基礎研究が挙げられます。

- 1ビットコインなどの既存仮想通貨の活用サービス

- 2スマートメーターなどの機器の効率化

- 3ブロックチェーンの活用に関する基礎研究

セカンドステップでは、ブロックチェーンを活用しはじめたエネルギー企業同士、エネルギー企業と他業界企業、エネルギー企業と個人がつながり始めます。ファーストステップでは、自社完結でのブロックチェーンの活用がメインでしたが、セカンドステップでは、関係のある同士がさらなる効率化やスピードアップや新しいビジネスモデル展開がすすみます。

- 1電気自動車との連携

- 2蓄電池・家電製品などIoT連携

- 3エネルギー企業同士での直接取引

サードステップでは、今までに存在しなかったもの、無理だと考えられていたものがビジネスとして花開きます。サードステップが花開く2030年代には、電気自動車が普及し、無線充電・無線送電も一般的になっているでしょう。ブロックチェーン自体も多くの個人や企業が利用しています。エネルギー会社は、ビジネスモデルを転換し、新たな社会的役割を担っているでしょう。

- 1再生可能エネルギー普及に向けた取り組み

- 2電力の個人間(Peer to Peer)取引

- 3消費者による新たな行動支援

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年02月19日

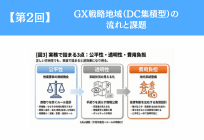

第2回は、第1回で揃えた前提で、GX戦略地域が目指す官民の工程表を揃える仕組みを整理しつつ、各ステークホルダーの実務の論点まで言及して行きます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月12日

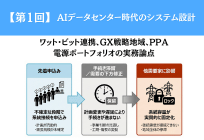

【第1回】AIデータセンター時代のシステム設計:ワット・ビット連携、GX戦略地域、PPA・電源ポートフォリオの実務論点

データセンターは、地域の電力インフラ設計を左右する存在へと変わりつつあります。背景には、需要施設の増加や、高負荷率・増設前提という運用特性に加え、脱炭素の要件も加わり、結果として、電力の「量」だけでなく「確実性」と「環境価値」が事業の成否を分ける事が挙げられます。

こうした状況の中で、日本でも制度設計が大きく動いています。具体的には、系統用蓄電池における系統容量の「空押さえ」問題に対して規律強化が議論される一方、国としてはワット(電力)とビット(通信)を一体で整備する「ワット・ビット連携」を掲げ、自治体誘致やインフラ整備を含めた「GX戦略地域」等の枠組みで、望ましい立地へ需要を誘導しようとしています。さらに、需要家側では、脱炭素要請の高まりを受けて、PPAなどを通じた環境価値の調達や、電源ポートフォリオ(再エネ+調整力+バックアップ等)をどう設計するかが、契約論を超えて運用設計のテーマになっています。

本シリーズでは「AIデータセンター時代のシステム設計」を、①ワット・ビット連携、②GX戦略地域、③PPA・電源ポートフォリオの実務論点――という3つの観点から、全3回で整理します。日本の最新の制度設計と接続して、実装するなら何が論点になるかに焦点を当てるのが狙いです。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年09月22日

電力市場の収益ブレを見える化する──リスク管理の標準化を支えるEneRisQ®

本記事では、電力市場におけるリスク管理の課題を解決するソリューション「EneRisQ®」をご紹介します。大阪ガスとオージス総研の知見を融合し、収益のブレを定量的に把握し、最適なヘッジ戦略を支援。属人的なExcel管理から脱却し、リスク管理業務の高度化を実現します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年05月19日

【第3回】電気主任技術者の人材不足とは? 〜効率的な保安制度の構築と今後の展望〜

これまで2回にわたり、電気主任技術者の人材不足に関する背景や、業界・行政による育成・確保の取り組みを紹介してきました。最終回となる今回は、『制度』の観点からこの課題を詳しく見ていきます。特に、保安業務の効率化やスマート保安の導入、制度改革の現状と課題を具体例とともに解説し、今後の展望を詳しく見ていきます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年04月30日

【第2回】電気主任技術者の人材不足とは? 〜人材育成の最前線、業界と行政が進める具体策〜

電気主任技術者をめぐる人材不足の問題は、再生可能エネルギーやEVインフラの急拡大と相まって、ますます深刻さを増しています。 こうした状況に対し、国や業界団体は「人材育成・確保」と「制度改革」の両面から対策を進めており、現場ではすでに具体的な動きが始まっています。 第2回となる今回は、人材不足に対し、業界や行政がどのような対策を講じているのか、具体的な施策を、実例を交えながら、詳しくお伝えします。