蓄電池×エネルギーマネジメント 第4回

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

EVと並んで蓄電池と大きな関わりのある「エネルギーマネジメント」にテーマを絞って、蓄電池の今と未来を全6回に渡ってご紹介していきます。

執筆者:一般社団法人エネルギー情報センター

理事 江田健二

富山県砺波市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社)に入社。エネルギー/化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカ等のプロジェクトに参画。その後、RAUL株式会社を起業。主に環境・エネルギー分野のビジネス推進や企業の社会貢献活動支援を実施。一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人CSRコミュニケーション協会理事、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員等を歴任。

記事出典:書籍『2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来: ウィズコロナ時代に拡大する20兆円市場に注目せよ!』(2020年)

注目を集める「電気のお裾分け」

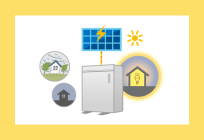

住宅関連業界では、多くの企業が、今後のビジネス展開において蓄電池を非常に重要視しています。ここまでお話ししてきたように、蓄電池は太陽光発電の余剰部分を蓄えることで、自宅で発電した電気の利用率(自家消費率)を高められるという利点があります。

家庭用蓄電池の有効な活用方法はそれだけではありません。将来的に住宅から住宅へ、という個人間の電気販売が可能となった場合には、蓄電池に貯めた電気を他の家庭に売電し、利益を得ることもできるのです。

台風などによる災害時に停電してしまった場合、自宅の蓄電池に蓄えた電気を近隣の住民に提供(お裾分け)することも可能となってきます。実際に2019年9月の台風15号で大きな被害を受けた千葉県内では、長期停電が発生したとき、太陽光発電設備を備えた家庭が蓄電池に貯めた電気を近所にお裾分けするという地域での助け合いが行われました。

こうした経験・事例をヒントに現在、千葉県ではNPO法人が中心となり、非常時に近隣住民へ電気を「お裾分け」できる家を表示する地図作りを進めているそうです。停電時に近所へ電気を提供できる住宅に「災害時協力電源」と書かれた標識を掲げ、その標識のある家をマップ化しようという画期的な取り組みです。今後は同様の取り組みが全国に広がっていくかもしれません。

前述したように、卒FITにより、自宅で作った電気の活用方法を真剣に考えなければいけない家庭が増加しています。私は、これからの電力システムは金融と同じような考え方をすべきだと考えています。これからは「電気のデジタル化」によって、お互いがどれだけ電気をあげたか貰ったかが分かり、電気を融通し合う、分け合うといった「エネルギーのシェア」ができるようになるのです。

エネルギーマネジメントとVPP(仮想発電所)

エネルギーマネジメントと蓄電池の関係を、さらに大きな視点で見ていきましょう。

従来の電気事業は、供給側が需要側へ電力・サービスを提供する、という一方向の流れしかありませんでした。しかしこれからは、各家庭の電力メーター(スマートメーター)によって、家庭での電力の使われ方がデータ化され、電力エネルギーの制御やビジネス(サービス)も双方向になっていくでしょう。

一方、震災や環境問題への意識の向上により再エネが注目されていますが、再エネの多くは発電量が不安定でコントロールしにくいというデメリットがあることは、何度も述べてきました。

ここで重要な役割を果たすのが「VPP(バーチャルパワープラント)」です。VPPは、複数の小規模な発電設備や蓄電設備を、IoTなどの活用によってまとめて統合制御・遠隔制御することができる仮想発電所です。もう少し分かりやすく説明すると、真ん中に大きな電気のプールがあり、そこに電気を入れたい人は入れ、使いたい人は使う。その入れた電気と出た電気をデータ管理する、という感じです。これも先ほどお話しした「エネルギーのシェア」という考え方につながるシステムです。

VPPのメリットは、一つ一つでは小規模な発電施設や制御システムでも、それらを最新のIT技術によって連動させることで、電力網の需給バランスを最適化できるところにあります。VPPを活用すると、これまでは電力を使うだけだった消費者が、時には電力供給する供給プレイヤーにもなることができます。消費者が節電や自家発電によって電力消費を減らした分を発電したものとみなして、電力会社が買い取ったり市場で取引したりすることを「ネガワット取引」といいますが、それを制御するのもVPPの使い方の一つです。

以前取材したKDDIでは2016年からVPPの実証事業に取り組んでいます。家庭の蓄電池から電力を融通してKDDIが買い取り、他の利用者に提供する、という実証です。

今、IoTや蓄電池技術の急速な進化にともない、VPPを実用化・普及させる環境が整いつつあります。ちなみに今話題のブロックチェーンは、こうした電力取引の基盤の一つになるともいわれています。蓄電池とともに、ブロックチェーンもこれからのエネルギー産業発展の鍵を握っているといってもいいでしょう。

Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年02月19日

第2回は、第1回で揃えた前提で、GX戦略地域が目指す官民の工程表を揃える仕組みを整理しつつ、各ステークホルダーの実務の論点まで言及して行きます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月12日

【第1回】AIデータセンター時代のシステム設計:ワット・ビット連携、GX戦略地域、PPA・電源ポートフォリオの実務論点

データセンターは、地域の電力インフラ設計を左右する存在へと変わりつつあります。背景には、需要施設の増加や、高負荷率・増設前提という運用特性に加え、脱炭素の要件も加わり、結果として、電力の「量」だけでなく「確実性」と「環境価値」が事業の成否を分ける事が挙げられます。

こうした状況の中で、日本でも制度設計が大きく動いています。具体的には、系統用蓄電池における系統容量の「空押さえ」問題に対して規律強化が議論される一方、国としてはワット(電力)とビット(通信)を一体で整備する「ワット・ビット連携」を掲げ、自治体誘致やインフラ整備を含めた「GX戦略地域」等の枠組みで、望ましい立地へ需要を誘導しようとしています。さらに、需要家側では、脱炭素要請の高まりを受けて、PPAなどを通じた環境価値の調達や、電源ポートフォリオ(再エネ+調整力+バックアップ等)をどう設計するかが、契約論を超えて運用設計のテーマになっています。

本シリーズでは「AIデータセンター時代のシステム設計」を、①ワット・ビット連携、②GX戦略地域、③PPA・電源ポートフォリオの実務論点――という3つの観点から、全3回で整理します。日本の最新の制度設計と接続して、実装するなら何が論点になるかに焦点を当てるのが狙いです。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年09月22日

電力市場の収益ブレを見える化する──リスク管理の標準化を支えるEneRisQ®

本記事では、電力市場におけるリスク管理の課題を解決するソリューション「EneRisQ®」をご紹介します。大阪ガスとオージス総研の知見を融合し、収益のブレを定量的に把握し、最適なヘッジ戦略を支援。属人的なExcel管理から脱却し、リスク管理業務の高度化を実現します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年05月19日

【第3回】電気主任技術者の人材不足とは? 〜効率的な保安制度の構築と今後の展望〜

これまで2回にわたり、電気主任技術者の人材不足に関する背景や、業界・行政による育成・確保の取り組みを紹介してきました。最終回となる今回は、『制度』の観点からこの課題を詳しく見ていきます。特に、保安業務の効率化やスマート保安の導入、制度改革の現状と課題を具体例とともに解説し、今後の展望を詳しく見ていきます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年04月30日

【第2回】電気主任技術者の人材不足とは? 〜人材育成の最前線、業界と行政が進める具体策〜

電気主任技術者をめぐる人材不足の問題は、再生可能エネルギーやEVインフラの急拡大と相まって、ますます深刻さを増しています。 こうした状況に対し、国や業界団体は「人材育成・確保」と「制度改革」の両面から対策を進めており、現場ではすでに具体的な動きが始まっています。 第2回となる今回は、人材不足に対し、業界や行政がどのような対策を講じているのか、具体的な施策を、実例を交えながら、詳しくお伝えします。