ガスと電力を比較する、エネルギーの利用用途と自由化による競争(6)

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

2017年03月07日

一般社団法人エネルギー情報センター

前回から引き続き、「電力とガスの違いについて~それぞれの特徴から考察する~」といったテーマにて連載コラムを掲載いたします。第6回目となる今回は、そもそもガスと電気というエネルギーはどのように利用され、それがエネルギー間の競争に繋がるのか、といったことを見ていきます。

電気やガスを利用することは現代社会において一般的であり、身の回りの機器によって様々な用途へと形を変えます。例えばガスにおいては、コンロで美味しいごはんを作ることができますし、電気を使えばボタン一つで部屋が明るくなります。こうした、ガスと電気の利用用途における特徴について見ていきたいと思います。

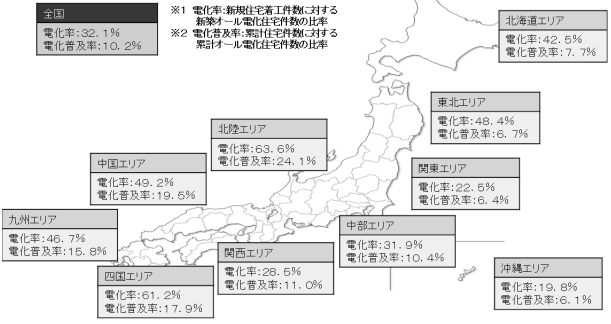

自由化されることとなる都市ガスについては、暖房用や給湯用などといった主要用途において、灯油やLPガス、電気など様々な他エネルギーとの競争にさらされています。そのため、他エネルギーへの代替が利きにくい電気に比べ、エネルギー間の競争が激しいといった特徴があります。特に家庭用の場合、今後はオール電化に代替される可能性もあります。新築市場ではオール電化率が30%を超え、地域によっては 60%を超えています。また、全体に占めるオール電化の割合も2015年度の11.8%から、2025年度には18%近くになるとの富士経済による予測もあります。

図1 オール電化住宅の地域別普及率 出典:経済産業省

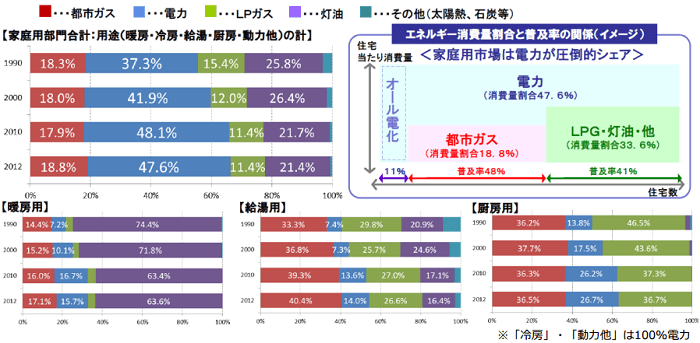

家庭におけるエネルギー利用に占める電力の割合は、1990年が37.3%であったのに対し、2012年は47.6%と徐々に増加してきています。このように、家庭部門における電気利用率はオール電化の普及もあり段々と高まっていますが、都市ガスについては1990年から2012年まで18%程度で横ばいです。

現状のところ、家庭部門で大きく需要が減少しているのはLPガスや灯油です。都市ガスの利用割合は横ばいで推移しているので、電力需要が増加した分が、LPガスや灯油の需要減少に繋がっているといえます。都市ガスについては、導管が延長されてきていることや、「エネファーム」として知られる家庭用燃料電池などの新サービスが、都市ガスの需要を保っていることに貢献していると考えらます。

図2 家庭用部門エネルギー源別エネルギー消費量割合 出典:日本ガス協会

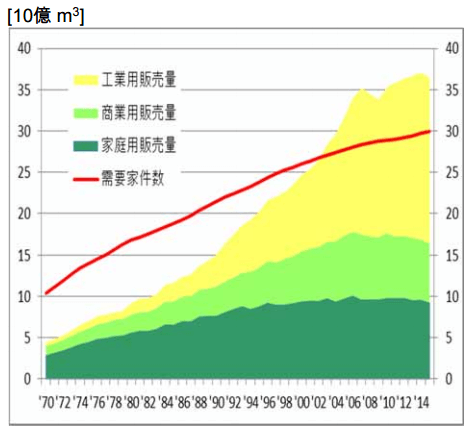

一方で、工業用はエネルギー消費量が大きく、ガスの優位性が高いだけに、電気に代替されることは少ないと考えられます。実際に日本における都市ガス全体の販売量は、工業用用途を中心に年々増加傾向にあります。工業用は1980年以降、大規模需要家への天然ガス導入が急速に進みました。それは、LNGを導入した大手都市ガス事業者が、産業用の大規模・高負荷需要を顕在化させる料金制度を導入したことなどが一因です。

また、近年のガス利用設備に係る技術革新の進展や、地球環境問題への対応の要請などにより、需要家当たりの消費量が伸びたことが消費増加につながっています。また、工業用だけではなく都市ガス全体としても需要が伸びており、2000年度の都市ガス全体の販売量は24,726百万m3であったのに対し、2014年度は37,099 百万m3だったので、14年間で1.5倍程度に上昇しています。

図3 都市ガスの販売量と需要家件数の推移 出典:日本ガス協会

ガスを利用している事業者は数多くありますが、その中でも代表的なのが厨房機器でしょう。業務用ガス厨房機器は、飲食店や病院、社員食堂、ホテル、食品工場、スーパーなどの大量調理を必要とする施設で幅広く活躍しています。「ガス火」により食材の美味しさを引き出せることが、大きな特徴といえます。

そのほかに空調があり、ガスエンジンでコンプレッサーを回し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行うガスヒーポン(GHP)や、水が蒸発するときにまわりの熱を奪う打ち水の原理を利用して冷暖房を行うナチュラルチラー(ガス吸収冷温水機)などがあります。ガスヒーポンはファンなどの補機類以外には電気を使わず、ナチュラルチラーはノンフロンだという特徴があります。これらの空調は、商業・医療福祉・教育施設、オフィスビルなどで広く利用されています。

また、ガスボイラはガスを燃焼して、水(液体)を加熱し、温水や蒸気を作る装置のことです。工場・ホテルなどの給湯や空調、飲食店での調理、病院での滅菌など、様々な業種・用途に幅広く利用されています。

鉄鋼業用としては、酸素バーナやメタルニットバーナ、圧延加熱炉・鍛造加熱炉などの熱量を必要する機器を中心に利用されます。重油からガスに燃料転換すると、二酸化炭素の排出削減にもなります。

そのほか、ガスを動力源とするガス自動車もあります。タクシーによく利用される天然ガス自動車の構造は、基本的にガソリン車、ディーゼル車などの従来車と同じであり、異なるのは燃料系統だけです。地球温暖化の原因となるCO2の排出量を、ガソリン車より2~3割低減できます。また、・光化学スモッグ・酸性雨などの環境汚染を招くNOx(窒素酸化物)、CO(一酸化炭素)、HC(炭化水素)の排出量が少なく、SOx(硫黄酸化物)は全く排出されないといった特徴があります。

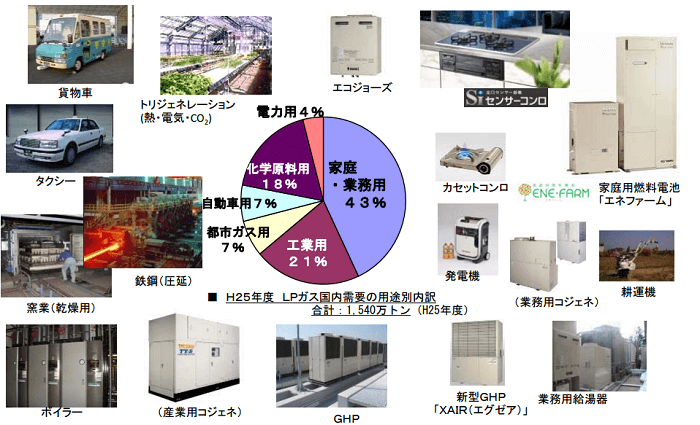

LPガスについても、都市ガスと似通った利用形態となります。日本の最終エネルギー消費の約5%を占めるLPガスは、家庭・業務用、工業用、化学原料用、自動車用などを中心に年間約1540万トン(H25年度)が使用されています。ちなみに、最終エネルギー消費に占める各エネルギーの割合は、H25年時点では都市ガスが7.6%、電力が24.8%でした。

図4 LPガスの用途 出典:日本LPガス協会

電気に関しては、ガスよりも非常に広範な利用形態があります。ここでは、自由化によって機器利用を促進するようなサービスについて紹介します。電力自由化により、様々な業種・業態からの参入が相次ぎ、最近は電気自動車・省エネ家電等とのセット割引も現れています。

例えば、伊藤忠エネクス・エネクスライフサービスは、日産大阪販売から電気自動車を購入したユーザーを対象に、割安の料金で電気を提供するサービスを開始しています。静岡ガスグループは、省エネ性能の高い家電製品(冷蔵庫、エアコン、洗濯機、テレビの4機種のうちのいずれか)を静岡ガスクレジット(静岡ガスグループのリース事業者)にてリース契約した需要家に電気料金の割引を適用します。

図5 日産リーフ(電気自動車)と静岡ガスの電気申し込みページ 出典:経済産業省

これまで見てきたように、電気とガスにはそれぞれ特徴があり、個別の置かれた状況によって適切な機器は異なってきます。ただ、これらはお互いに代替可能であることも多いので、自由化によって一部のセグメントでは競争が生まれ、より良いサービスが生まれる下地になると期待できます。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

次の記事:価格と需要から見るガスと電力、料金構造と事業者の側面から見たコスト構造(7)

前の記事:ガスと電力を比較する、自由化によって参入する企業の動向・特徴(5)

Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年02月22日

4月からの容量拠出金による影響は?容量市場の仕組みと創設背景について

2024年度に供給可能な状態にできる電源を確保することを目的に、2020年7月、初めての容量市場でのオークションを実施。それに伴い4月から容量拠出金制度がスタートします。今回は、容量市場の仕組みや消費者への影響についてご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年12月29日

持続可能な未来に向けて物流業界の脱炭素化は急務です。その中でも大手物流企業のGX事例は注目すべきアプローチを提供しています。今回は、脱炭素化の必要性と大手物流企業が果敢に進めるGX事例に焦点を当て、カーボンニュートラル実現へのヒントを紹介します。今回は中堅・中小企業のGX事例です。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年11月02日

2023年6月にISSBはスコープ3の開示義務化を確定。これを受けて、日本や海外ではどのような対応を取っていくのか注目されています。最新の動向についてまとめました。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年09月12日

電力業界の最新動向について/新電力の撤退等はピークアウト、3割が値上げへ

厳しい状況が続いた電力業界ですが、2023年に入り、託送料金引き上げと規制料金改定により、大手電力7社が値上げを実施。政府は電気・ガス価格の急激な上昇を軽減するための措置を実施しています。値上げを実施する新電力企業も3割ほどあり、契約停止、撤退・倒産等もピークアウトしています。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年08月31日

“脱炭素先行地域”に62地域が選定。地域のエネルギーマネジメント推進や課題解決のキーワードになるか

2030年度目標のCO2排出量2013年度比46%減を実現するために、地方から脱炭素化の動きを加速させています。今回は、事例を交えて脱炭素先行地域の取り組みについて紹介をします。