ガス事業の歴史を振り返る、ガス自由化までの流れと変遷(2)

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

2017年02月02日

一般社団法人エネルギー情報センター

前回から引き続き、「電力とガスの違いについて~それぞれの特徴から考察する~」といったテーマにて連載コラムを掲載いたします。第2回目となる今回は、段階的に進められてきたガス自由化の変遷や、そもそものガス自由化の目的について概要を見ていきます。

ガスの自由化とはいったい何?

今までは、都市ガスを使うには「その地域の都市ガス会社」と契約をするほかなく、企業選択の自由がありませんでした。例えば、東京であれば東京ガス、大阪であれば大阪ガス、といった具合に、その地域のガス供給を独占しているガス会社以外の選択肢がなかったのですね。これは国民にガスを安定かつ安全に届けるために、前回のコラムでも触れた「ガス事業法」という法律によって定められていたことなのですが、これが自由化によって大きく変わります。自由化される2017年4月以降は、電力の自由化と同様、どんな企業でもガスを販売できるようになります。ガスという、ある意味では閉鎖されたビジネス領域が解放され、あらゆるサービスへと展開していく可能性が広まります。ちなみに、ガス自由化におけるガスとは、基本的には都市ガスを指します。

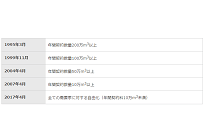

ガスにおいても、電気と同様に段階的に自由化が進められてきました。いきなり全ての販売対象が自由化されたわけではなく、大口から徐々に広がっていきました。ガスにおいて最初の自由化といえるのが、1995年に実施された200万立方メートル以上の大口部分の自由化です。これは、産業及び業務用といった大口需要家を中心とするニーズが高まって実施された自由化でした。

その後、1999年に100万立方メートル以上、2004年に50万立法メートル以上、2007年には10万立法メートル以上へと自由化範囲が拡大していきました。2017年4月に実施する自由化は、第5回目ということになります(表1)。これにて、ガスを利用している全ての需要家がガス会社を選択できるようになります。もう少し掘り下げると、2017年4月の自由化により年間契約料が10万m3未満の市場が解放されることとなります。大体の数値とはなりますが、年間でガス利用料が1000万円以下の需要家を対象としたものです。つまり、小規模な法人や家庭を中心とした自由化といえます。

都市ガスのほかにも、規模は小さいのですが簡易ガスについても自由化が実施される予定です。これにより、都市ガスやLPガスの地域に簡易ガスが参入することが考えられます。例えば、過去に都市ガスが提供されていない地域にも関わらず、簡易ガス事業さえも開始が許可されないケースがありました。つまり、人口密度がある程度確保されているにも関わらず、都市ガスと簡易ガスのいずれも提供されない事態が生じたということです。そうした地域は、必然的にLPガスが利用される形となりました。ただ、自由化後はそうした地域において簡易ガスが参入しやすくなりますので、簡易ガスが新たに利用できる地域が増えていくことも考えられます。

| 1995年3月 | 年間契約数量200万m3以上 |

|---|---|

| 1999年11月 | 年間契約数量100万m3以上 |

| 2004年4月 | 年間契約数量50万m3以上 |

| 2007年4月 | 年間契約数量10万m3以上 |

| 2017年4月 | 全ての需要家に対する自由化(年間契約料10万m3未満) |

表1 ガス自由化の歴史

そもそも、なぜ今までガスは自由化されてこなかったのでしょうか。それは、1社が独占していた方が効率が良いと考えられていたからです。そうした状態を、自然独占といいます。これは何もしなくても、勝手に1社の独占状態へと自然に移行していくような市場のことです。インフラを整備するための設備投資コストは大変巨額なので、たくさん作るほど安くなる「規模の経済」が働きやすく、1社が独占した方が安上がりになるといった具合です。また、競争がない構造が結果的に、安心・安定したガス供給を下支えしていると考えられます。例えば、技術やノウハウが成熟していない段階で複数社がビジネスを始めると、他社に価格で負けないために安全性を疎かにすることが、どうしても発生しがちです。もしくは、ガス供給が頻繁に止まるような事態になっていたかもしれません。

自由化を実施するということは、このようなリスクを背負う懸念があるということです。ただ、最近は技術的な成熟も進み、かつインフラ整備もある程度安定してきております。そもそも、安全面や安定性のコアな部分に関しては、既存の事業者が継続して担当するので、これまでと全く変わりません。つまり、政策的な枠組みでセーフティネットを構築することで、むしろ多くの企業が自由に参入することのメリットが相対的に大きくなってきているといえます。

そうしたこともあり、2017年4月からガス小売りの全面自由化が始まります。この自由化により、家庭や中小企業もガスを供給してもらう会社を選べるようになります。ガス自由化が実施された目的としては、大まかに4つに大別することができます。

① 天然ガスの安定供給の確保

ガス導管網の新規整備や相互接続により、災害時供給の強靱化を含め、天然ガスを安定的に供給する体制を整えます。

② ガス料金を最大限抑制

天然ガスの調達や小売サービスの競争を通じ、ガス料金を最大限抑制し、国民生活を改善します。

③ 利用メニューの多様化と事業機会拡大

利用者が、都市ガス会社や料金メニューを多様な選択肢から選べるようにし、他業種からの参入、都市ガス会社の他エリアへの事業拡大等を通じ、イノベーションを起こします。

④ 天然ガス利用方法の拡大

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

次の記事:ガス事業の歴史を振り返る、ガス自由化までの流れと変遷(3)

前の記事:ガス事業の歴史を振り返る、ガス自由化までの流れと変遷(1)

Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年02月22日

4月からの容量拠出金による影響は?容量市場の仕組みと創設背景について

2024年度に供給可能な状態にできる電源を確保することを目的に、2020年7月、初めての容量市場でのオークションを実施。それに伴い4月から容量拠出金制度がスタートします。今回は、容量市場の仕組みや消費者への影響についてご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年12月29日

持続可能な未来に向けて物流業界の脱炭素化は急務です。その中でも大手物流企業のGX事例は注目すべきアプローチを提供しています。今回は、脱炭素化の必要性と大手物流企業が果敢に進めるGX事例に焦点を当て、カーボンニュートラル実現へのヒントを紹介します。今回は中堅・中小企業のGX事例です。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年11月02日

2023年6月にISSBはスコープ3の開示義務化を確定。これを受けて、日本や海外ではどのような対応を取っていくのか注目されています。最新の動向についてまとめました。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年09月12日

電力業界の最新動向について/新電力の撤退等はピークアウト、3割が値上げへ

厳しい状況が続いた電力業界ですが、2023年に入り、託送料金引き上げと規制料金改定により、大手電力7社が値上げを実施。政府は電気・ガス価格の急激な上昇を軽減するための措置を実施しています。値上げを実施する新電力企業も3割ほどあり、契約停止、撤退・倒産等もピークアウトしています。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年08月31日

“脱炭素先行地域”に62地域が選定。地域のエネルギーマネジメント推進や課題解決のキーワードになるか

2030年度目標のCO2排出量2013年度比46%減を実現するために、地方から脱炭素化の動きを加速させています。今回は、事例を交えて脱炭素先行地域の取り組みについて紹介をします。