ガス事業の歴史を振り返る、ガス自由化までの流れと変遷(3)

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

2017年02月07日

一般社団法人エネルギー情報センター

前回から引き続き、「電力とガスの違いについて~それぞれの特徴から考察する~」といったテーマにて連載コラムを掲載いたします。第3回目となる今回は、ガス自由化によって生まれる料金プランの多様性や、どういったデメリットがあるのか、といった部分についてフォーカスしていきます。

多様性が生まれる料金プラン

これまで、ガス料金プランはオプションなどの多様性が少なく、多様なニーズを捉えられるような性質は持ち合わせていませんでした。しかし、異業種が参入することにより、ポイントサービスや定額制など、さまざまな形の料金プランが生まれると期待できます。消費者は、それぞれのガス会社が工夫した料金メニューの中から、サービスを選ぶことができます。

また、電気とガスの両方が全面自由化されたので、エネルギー事業の垣根がなくなります。これはつまり、例えば電気とガスのセット割引といったことも可能になるということです。この電気とガスのセット割引をデュアルフュエルというのですが、欧米の一部の国では一般的になっています。電気とガスを別々に契約するよりも、割引された料金となることが特徴です。イギリスにおいては一般的な形態であり、2014年時点では家庭需要家の内、7割以上がデュアルフュエルを選択しています。

ガス自由化のデメリットは何があるのか

さて、ガス自由化の主な目的を見てきましたが、実際にガス会社を切り替えるとして、業務経験の少ない企業に切り替えることは不安だと、そう考える方も多いと思います。技術的な優位性を持つ既存のガス会社の方が、新しく参入した企業より安全性や安定性で優ると考えるのは、当然といえます。そのような不安について、実際のところはどうなのか、といった点を見ていきたいと思います。

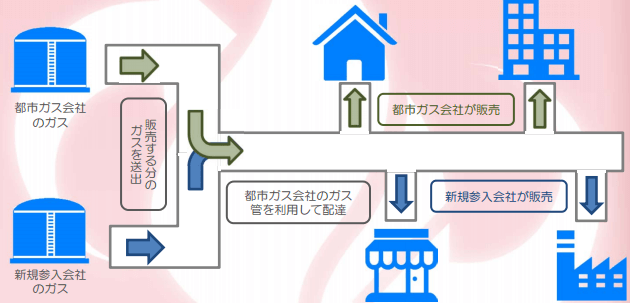

安定供給の観点でいえば、これまで敷設されたインフラが利用されるので、これまでと全く変わりません(図1)。これは電力事業と同じですね。そのため、新たに参入したガス会社は、新たな工事をすることは基本的にはありません。それでは、インフラを敷設する費用は誰が払うのかというと、全てのガス小売事業者が同じ条件の下で費用負担することとなります。インフラ利用料金は国が認可します。そのインフラ利用料を、ガス事業者全員が公平に負担するような仕組みです。このように、ガス各社は同じ土台の上で営業活動を行い、かつ技術的に専門的な部分は既存の事業者が担当するので、ガスとは全くの異業種でもサービス内容や価格で競うことが可能となります。

図1 ガス販売までの流れ 出典:経済産業省

ガス供給の安定性は、これまでと変わらないということが分かりました。いきなりガスが止まるといったリスクは、ガス会社切り替えにおいて考慮しなくて良いということですね。それでは、安全性についてはどうでしょうか。ガス事業において、安全性の確保は最優先事項です。ガスは、取り扱いを間違えると大事故につながるエネルギーを持っているため、慎重に物事を進める必要があります。そうした観点から、ガス管の点検や緊急対応などの保安・管理は、これまでどおり都市ガス会社が行うこととなります。その安全性についても、供給の安定性と同様、今までと全く変わりません。

また、もしガス会社が倒産したらどうしよう?と考える方もいるかと思います。ガスは社会生活を営む上でなくてはならない基盤であり、使えなくなると大惨事です。そのため、そうした状況に対応できるよう、セーフティネットがきちんと用意されています。具体的には、仮に契約しているガス会社が倒産などのトラブルに見舞われても、元々のインフラ自体を敷設した都市ガス会社がバックアップするようになっています。

このように、ガス自由化において、基本的にはデメリットとなるものはありません。ただ、料金プランが多種多様となるので、需要家にとっては選択することに手間暇がかかるといった点はデメリットといえます。また、可能性は大変低いのですが、都市ガス料金が高くなる可能性も0ではありません。地域によっては、これまで国により制定されていた料金規制が撤廃されるからです。

ガス各社は自由に料金を決められるようになったので、ある意味では高い価格を需要家に押し付けることも可能となったわけです。これまでは総括原価方式に基づいて供給約款料金を算定し、経済産業大臣の認可を受けることとする規制があったので、ガス会社が不当に高い価格を設定できませんでした。それがガス自由化により、文字通り自由に価格を決めやすくなったので、料金を高くすることもやり易くなったといえます。

ただ、都市ガスは電気やLPガスとの競争が生まれるので、簡単に料金が上がることはありません。しかし、少し懸念が生まれるケースもあり、それは都市ガスが独占的にエネルギー供給しているような地域です。独占的だということは、都市ガス以外の選択肢が生まれにくい地域であり、そこで都市ガス会社が好き放題に料金を上げると、大勢が苦しむこととなります。なぜなら、都市ガス以外のエネルギーに切り替えようとしても、なかなか難しい地域であるからです。ただ、そうしたガスの独占率が高い地域は、規制料金が残りますので、自由化の影響でガス料金が上がることはありません。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

次の記事:ガスと電力を比較する、自由化されるセグメントや需要全体における市場規模(4)

前の記事:ガス事業の歴史を振り返る、ガス自由化までの流れと変遷(2)

Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年02月22日

4月からの容量拠出金による影響は?容量市場の仕組みと創設背景について

2024年度に供給可能な状態にできる電源を確保することを目的に、2020年7月、初めての容量市場でのオークションを実施。それに伴い4月から容量拠出金制度がスタートします。今回は、容量市場の仕組みや消費者への影響についてご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年12月29日

持続可能な未来に向けて物流業界の脱炭素化は急務です。その中でも大手物流企業のGX事例は注目すべきアプローチを提供しています。今回は、脱炭素化の必要性と大手物流企業が果敢に進めるGX事例に焦点を当て、カーボンニュートラル実現へのヒントを紹介します。今回は中堅・中小企業のGX事例です。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年11月02日

2023年6月にISSBはスコープ3の開示義務化を確定。これを受けて、日本や海外ではどのような対応を取っていくのか注目されています。最新の動向についてまとめました。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年09月12日

電力業界の最新動向について/新電力の撤退等はピークアウト、3割が値上げへ

厳しい状況が続いた電力業界ですが、2023年に入り、託送料金引き上げと規制料金改定により、大手電力7社が値上げを実施。政府は電気・ガス価格の急激な上昇を軽減するための措置を実施しています。値上げを実施する新電力企業も3割ほどあり、契約停止、撤退・倒産等もピークアウトしています。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年08月31日

“脱炭素先行地域”に62地域が選定。地域のエネルギーマネジメント推進や課題解決のキーワードになるか

2030年度目標のCO2排出量2013年度比46%減を実現するために、地方から脱炭素化の動きを加速させています。今回は、事例を交えて脱炭素先行地域の取り組みについて紹介をします。