次世代太陽光発電「ペロブスカイト太陽電池」、国内外の最新動向と日本の戦略

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

今回は、ペロブスカイト太陽電池市場の規模拡大や国内の導入事例、海外の動向、そして今後の日本の戦略について紹介します。

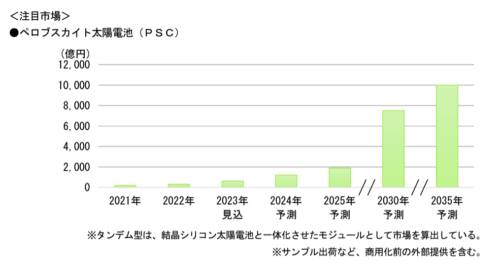

ペロブスカイト太陽電池市場は「35年に1兆円」規模に

ペロブスカイト太陽電池(PSC)とは、ペロブスカイト結晶構造を有する材料を発電層として用いた太陽電池です。シリコン系より少ない製造工程で製造が可能なため、製造コストをおさえられることがメリットです。また、薄い、軽い、曲げられるといった特徴があります。そのため、国土が限られる日本ではこれまで設置が困難であった壁面や耐荷性の低い屋根などへの設置が期待されています。

発電効率も数年で約2倍に向上しており、シリコン系に代わる次世代太陽電池の一つとして世界で有望視されています。一方、現状では耐久性が低く、製品寿命が短いこと、大面積化が困難なことやその際の発電効率などが課題としてあげられます。

世界中で、新型・次世代太陽電池の実証実験や商用化が加速しています。中でもペロブスカイト太陽電池の世界市場は、今後急速に拡大していくと予測されています。市場調査会社の富士経済の予測によれば、ペロブスカイト太陽電池の高性能化と低コスト化が実現し、2035年には世界市場規模が1兆円に達するということです。

出典:富士経済

国内の最新導入事例

日本政府は、これまで「グリーンイノベーション基金」などの補助金を活用して開発支援をしてきました。今後は需要の創出も必要なフェーズであり、実用化に向けた動きが活発になっています。最新の事例を3つご紹介します。

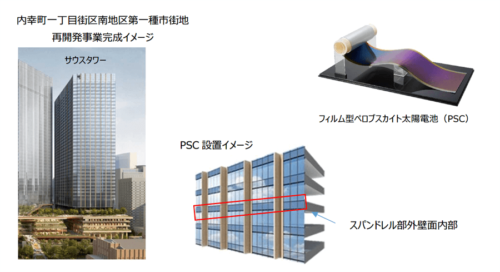

2-1. 積水化学工業、世界初の1MW超の導入へ

2023年11月、東京都千代田区「内幸町一丁目街区南地区第一種市街地再開発事業」で建設予定のサウスタワーに、積水化学工業が開発中のフィルム型ペロブスカイト太陽電池が設置される計画が発表されました。

これまで高層ビルの壁面における太陽電池の設置は、荷重や風圧への対応や更新時コストが多額になる等の課題がありました。今回のプロジェクトでは、ペロブスカイト太陽電池の特長を活かした新たな設置方法により、従来の課題を解決できると期待されています。発電容量が1,000kWを超え、世界初のペロブスカイト太陽電池によるメガソーラー発電機能を実装した高層ビルとなる予定です。

出典:積水化学工業

2-2. リコーは東京都庁など自治体と連携を加速

2024年3月18日、リコーと東京都は、ペロブスカイト太陽電池の実装検証を行うと発表しました。都庁展望室と高齢者向け集合住宅に装置を設置します。

同社では、電力会社の送電網から独立したオフグリッド電源の用途に着目し、自社開発に取り組んでいます。都庁の展望室には、ペロブスカイト太陽電池とCO2濃度が計測できるセンサーを設置。取得した環境情報をディスプレイに表示して施設の維持管理ソリューションにつなげるとのことです。

そのほかにも同社は大田区の小学校や、厚木市役所とも共同でペロブスカイト太陽電池の実証実験を進めています。

2-3. KDDIは国内初、基地局を活用した実証実験を進める

2024年2月からKDDIでは、群馬県の電柱型基地局のポールにペロブスカイト太陽電池を巻き付ける実証実験をスタートさせました。

基地局の多くを占めている電柱型基地局や、ビル設置型基地局など、敷地面積が狭く、従来の太陽光パネルの設置が難しい場所への展開が可能になることが期待されます。

昨年よりスタートしていたCO2排出量実質ゼロの「サステナブル基地局」の運用を拡大させていくと同時に、基地局以外への活用を検討していということです。

海外動向は量産向きの「タンデム型」

次に海外の動向をご紹介します。海外では日本とは異なる動きが加速しています。結晶シリコン太陽電池に重ね合わせることで発電効率向上が期待される「タンデム型」が有望視されています。理由は、結晶シリコン太陽電池の高付加価値化製品としての展開や既存の生産ラインを活用した生産体制の確立などが可能なことがあります。

欧州や中国などの大手結晶シリコン太陽電池メーカーを中心に、量産に向けて開発の動きが活発化しています。富士経済によると「パイロットラインの稼働と生産技術の検証などを経て、2020年代半ばに量産が本格的に進む」とみられています。特に、中国メーカーは政府機関などの支援を受けて、GW規模の大規模な生産体制構築に向けた資金調達や設備投資を進めてるため、今後の動きが注目されます。

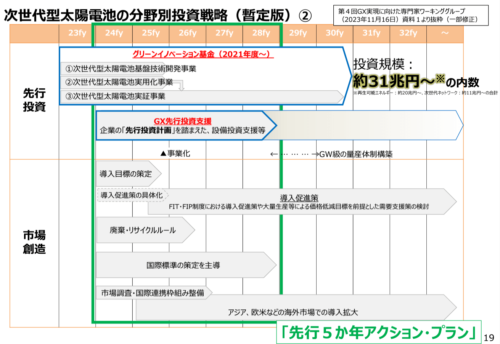

日本の今後の戦略は

このような海外動向を受けて、日本はどのような戦略をとるべきなのでしょうか。

日本企業は、ペロブスカイト太陽電池の製造技術は世界最高峰であり、製品化のカギとなる大型化や耐久性の分野でリードしています。

現行のシリコン系太陽光パネルは出力保証20~25年、発電効率20%のところ、 積水化学工業は、現在、30cm幅のペロブスカイト太陽電池のロールtoロールでの連続生産が可能となっており、耐久性10年相当、発電効率15%の製造に成功しています。

そのほかの東芝やカネカといった大手企業だけでなく、エネコートテクノロジーズ京都大学発のベンチャー企業も出てきていますおり、高品質化に加えて、主要な材料であるヨウ素は世界シェアの30%を占めています。こうしたを強みにしながら戦略を立てていく必要があるでしょう。

出典:再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(第57回)

グリーンイノベーション基金において、「次世代型太陽電池の開発プロジェクト」(498億円)を立ち上げ、2030年の社会実装を目指しています。そのための発電コストとしては14円/kWh以下を目安にしています。さらに2023年12月に開催された、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(第57回)では、「2025年頃に100MW/年規模、2030年を待たずにGW級の量産体制を構築すること」が目標に掲げられました。

実現するための具体的な施策としては、先ほどご紹介した都庁の事例のような、地方公共団体実行計画制度を通じた政府・地方公共団体等の公共施設での率先導入があります。また、FIT・FIP制度における導入促進策などもあげられています。

国内需要だけにとどまらず、海外への展開も必要です。日本の強みである部材、生産技術、製造技術をアジアや欧米などにサプライチェーンの中でグローバルに供給をしていく方向性が示唆されています。

まとめ

今回は、国内の最新導入事例を3つほど、ご紹介しましたが、こうした具体的な導入事例により、設置時の施工、維持管理、パネル交換に関する技術・ノウハウを蓄積されていき、様々な場所で、需要が創出されていくことを期待します。

日本として、欧米との国際的な基準づくりや規格等の策定をよいかたちで進められるかも鍵となりそうです。太陽光発電分野のゲームチェンジャーとなるのか、引き続き今後の動きが注目されます。

Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年10月31日

第一回ではペロブスカイト太陽電池の特性と政策背景を、第二回では実装課題・量産・標準化の現状をお伝えしました。 最終回となる本稿では、社会実装の具体像を描きます。建築外皮、街路インフラ、モビリティといった“都市空間そのもの”に発電機能を組み込むシナリオを軸に、系統・蓄電(BESS)との統合運用や、エネルギー安全保障・脱炭素への貢献を数値的な側面から読み解きます。 さらに、制度設計・金融支援・標準化の動向を踏まえ、日本が形成しつつある「都市型エネルギーエコシステム」の全体像を明らかにします。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年10月29日

前編では、ペロブスカイト太陽電池の特性と政策的背景、そして中国・欧州を中心とした世界動向を整理しました。 中編となる今回は、社会実装の要となる耐久性・封止・量産プロセスを中心に、産業戦略の現在地を掘り下げます。ペロブスカイト太陽電池が“都市インフラとしての電源”へ進化するために、どのような技術と制度基盤が求められているのかを整理します。特に日本が得意とする材料科学と製造装置技術の融合が、世界的な量産競争の中でどのように差別化を生み出しているのかを探ります。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年10月27日

中小企業が入れるRE100/CDP/SBTの互換ともいえるエコアクション21、GHGプロトコルに準じた「アドバンスト」を策定

GHGプロトコルに準じた「エコアクション21アドバンスト」が2026年度から開始される見込みです。アドバンストを利用する企業は電力会社の排出係数も加味して環境経営を推進しやすくなるほか、各電力会社側にとっても、環境配慮の経営やプランのマーケティングの幅が広がることが期待されます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年10月18日

日本発!次世代ペロブスカイト太陽電池:フレキシブル発電が都市を変える 【第1回】背景と技術概要 — 何が新しいか/政策・投資の全体像/海外動向との比較

本記事は、2024年公開の「ペロブスカイト太陽電池の特徴とメリット」「ペロブスカイト太陽電池の課題解決と今後の展望」に続く新シリーズです。 耐久性や鉛処理、効率安定化といった技術課題を克服し、いよいよ実装段階に入ったペロブスカイト太陽電池。その社会的インパクトと都市エネルギーへの応用を、全3回にわたって取り上げます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年10月17日

非化石証書(再エネ価値等)の下限/上限価格が引き上げ方向、脱炭素経営・RE100加盟の費用対効果は単価確定後に検証可能となる見込み

9月30日の国の委員会で、非化石証書の下限/上限価格の引き上げについて検討が行われています。脱炭素経営の推進を今後検討している企業等は、引き上げ額が確定した後にコスト検証を実施することが推奨されます。また本記事では、非化石証書の価格形成について内容を見ていきます。