スマートメーター普及で広がる、エネルギーデータ活用戦略を考えるvol.1

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

日本では、2014年からスマートメーターの設置がはじまり、今年2月末には東京電力エリアで約2800万件が取り付け済みとなりました。今後、2024年までに全国に取り付けられる予定となっており、スマートメーターが普及することで、電力データの活用が本格化してきました。そこで今回は、企業事例や海外事例を参考に、エネルギーデータ活用戦略について考えます。

スマートメーターとは

次世代送電網といわれ、電力の流れを供給側・需要側の両方から制御し、最適化できる送電網である「スマートグリッド」。その構成要素の一つの「スマートメーター」は、需要家と電力会社との間での双方向通信を可能にし、エネルギーマネジメントのための機能を備えたデジタル電気メーターです。毎月の検針業務の自動化や、HEMS・BEMS等を通じた電気使用状況の見える化を可能にします。

スマートメーターは、2019年3月時点で、5,182万台設置済み(資料:電力データの有効活用について 2020年3月 資源エネルギー庁)で、これは全体の63.7%にあたるといわれています。2024年度内には全国への導入率100%を目指しています。

家庭用の低圧メーターでは10年で満了を迎えます。したがって、2024年度以降に設置される次世代のスマートメーターの仕様をどうするか、という検討もすでに開始されています。

次世代スマートメーターとは

スマートメーターからは30分値の電力使用データを抽出できますが、次世代スマートメーターでは、15分値の取得も検討されています。詳細なデータにより配電系統運用が高度化すれば、既存設備の範囲内で速やかに再生可能エネルギーの接続量を増加させることや、費用効率のよい最適な配電設備増強を計画することが可能となります。

また、次世代スマートメーターには、Last Gasp機能が加わることが検討されています。Last Gasp機能とは、停電を検知した際に即座に警報を送信する機能です。配電監視システムや電力データと組み合わせることで、早期の停電解消効果が期待されています。

電力データの活用は多様な業種・業態に広がっている

さて、このようにスマートメーターから取得した電力データは、単独でも一定の用途が考えられますが、さらに異業種のデータを掛け合わせることにより、多様な業種・業態におけるユースケースが検討されています。異業種のデータとは、例えば、気象データ、地図、POSデータなどです。

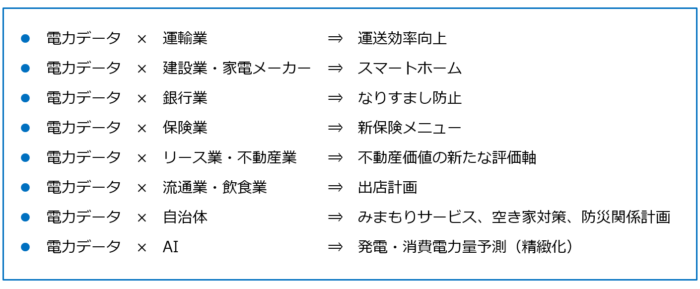

以下の図、参照

期待される新たなサービス創出 出典:資源エネルギー庁

自治体の事例としては、災害時の活用が想定されています。地域の人口というのは、日中と夜間では異なりますし、住民票と一致していないこともあります。どのくらいの人がいるのかは、スマートメーターのデータから推定できます。このデータをもとに、日中と夜間、それぞれの防災計画を立てる、といったことができるようになります。

避難警告が出た後に、家から避難できているのか、スマートメーターからのデータを活用して在不在を判別することもできます。また、先ほど述べた停電時の早期復旧だけでなく、優先的な復旧としても電力データは活用が期待されています。例えば停電時に、病院や在宅医療で停電が生死にかかわるような家の電力状況を特定し、電源を優先的に復旧させるといったことです。

その他にも、今回は2つの企業事例を紹介していきます。

電力データ×運輸業×AIで不在配送の削減に取り組む

運輸業で特に負担となっている業務は、届け先が不在の場合などに発生する再配達です。そこで、スマートメーターから収集したリアルタイムの電力使用量データと、過去の配送実績、渋滞や天候の情報を組み合わせ、在宅状況や交通事情をふまえた最適な配送ルートを設定することで、よりスムーズな配送作業を実現し、再配達の負担を減らすアイデアが検討されています。

例えば、株式会社 JDSCと佐川急便株式会社、ならびに東京大学大学院 越塚登研究室・田中謙司研究室、横須賀市とグリッドデータバンク・ラボは、5者共同で、「AI 活用による不在配送問題の解消」に取り組んでいます。2021 年 3 月 26 日世界初のフィールド実証実験にて、不在配送を約20%削減することができたことを発表しています。

実証実験は、2020 年 10 月-12 月に、横須賀市で 150 世帯の協力を得て行いました。電力データを活用した在宅判定アルゴリズムで、在宅予測・判定を行い、実際に配送を行った結果、不在率を約20%改善できたということです。担当ドライバー、代走ドライバー、新人ドライバーなど、様々なドライバーで配送を行っても、ドライバー間での差は見られず、同様の結果が出せることが確認できたということです。

今後の実証実験では、配達業務の効率化により、配達にともなうCO2の削減といった効果も期待されます。

電力データ×電力小売り業×キャッシュレス決済サービスでお得に電力削減

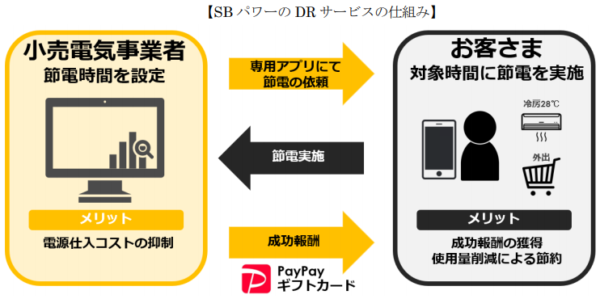

ソフトバンクグループのSBパワー株式会社は、2020年に各一般送配電事業者から取得した30分値データ(Cルートデータ)と独自AIによる需要予測技術を活用し、DRサービスのトライアルを行いました。

DRサービスは、SBパワーが独自に開発した専用スマホアプリを通して、「おうちでんき」などを契約するユーザーに節電の案内(DR指令)をします。ユーザーはそのDR指令をクリアすると、節電量に応じたポイントを獲得することができます。得られたポイントはPayPayボーナスに交換ができるという内容です。

家庭向けデマンドレスポンスサービスのトライアル実施結果について 出典:SBパワー

トライアルは夏期と冬期にそれぞれ行われ、合計で約3万4千世帯が参加しました。これにより、「両実証期間中の電力削減量は1世帯当たり平均65W時(30分値)減少」したといいます。これは、「平均的な電力使用量の19%に相当する」ということです。

こうした「行動誘発型のDRサービス」は国内初の事例です。下げDRでは有効性が高いことがわかり、今年2月に、上げDRのトライアルも九州電力と共同で行いました。上げDRとは、先ほどとは逆に、特定の時間帯に家電等の機器の使用を呼びかけるものです。ユーザーは指定の時間帯に洗濯機を動かす、エコキュートで給湯する―など家電の稼働時間をずらして上げDRに協力し、指令をクリアするとポイント及びPayPayボーナスを獲得します。この結果でも、既存の電源を有効活用するために一定効果があるということがわかりました。

SBパワーは、スマートメーターの30分値、気象情報、世帯情報を活用し、需要予測や電力使用量の分類、電力使用パターンが類似している世帯のグルーピングなど、リアルタイムで電力ビッグデータを分析するプラットフォームの構築を進めてビジネスチャンスを広げています。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年03月26日

系統用蓄電池のアグリゲーションについて|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ

2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、デジタルグリッド株式会社の豊田祐介氏が講演した「系統用蓄電池のアグリゲーション」について、その要約をご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年03月18日

系統用蓄電池での安全面や各種補助金について|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ

2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、電気予報士の伊藤 菜々 氏が講演した「系統用蓄電池での安全面や各種補助金」について、その要約をご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年03月18日

系統用蓄電池の導入事例について|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ

2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、株式会社パワーエックスの小嶋 祐輔 氏が講演した「系統用蓄電池の導入事例」について、その要約をご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年03月18日

系統用蓄電池ビジネスの最前線|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ

2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、株式会社AnPrenergyの村谷 敬 氏が講演した「系統用蓄電池ビジネスの最前線」について、その要約をご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年03月12日

EVと並んで蓄電池と大きな関わりのある「エネルギーマネジメント」にテーマを絞って、蓄電池の今と未来を全6回に渡ってご紹介していきます。