世界に先駆け検討が進むワイヤレス給電の制度化検討、3パターンの周波数による運用が実現する可能性

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

今後IoT化が進み、各種センサの利用の増加が予想されるところ、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムがより重要になってくると考えられます。空間伝送型WPTシステムについては、各国とも制度化には至っていない状況であり、本記事では無線給電の実現可能性について見ていきます。

日本で実証実験が進められるワイヤレス給電

近年、家電製品や電気自動車等において、無線技術により迅速かつ容易に充電することを可能としたワイヤレス電力伝送システム(WPTシステム)を導入するニーズが高まっています。また、今後IoT化が進み、各種センサの利用増加が予想されるところ、配線や電池交換の問題を解決し、また太陽電池と異なりセンサに汚れが付着した場合でも使用可能であるなどといったことから、空間伝送型WPTシステムがより重要になってくると考えられます。

WPTシステムは、磁界結合等の方式により、電源コード等を用いることなく、送電部から受電部に対して電力を伝送することができます。一方で、WPT システムから放射される漏えい電波が目下の大きな課題となっています。

日本におけるWPTシステムの実用化については、これまで総務省が中心となり、磁界結合・電界結合等の近接結合型WPTシステムに関する制度化を行っています。結果として、既にコイルを介した磁界結合型WPTシステムや、電極を介した電界結合型WPTシステムは日本でも導入されており、一部のスマートフォン等に機能が搭載されています。

こうしたWPTシステム(近接結合型WPTシステム)は、送電部と受電部とを接近させて使用するものとなります。しかしこれらの方式とは異なり、遠く離れた場所にあるデバイスへの給電等を目的として、電波によって電力を伝送する仕組み(空間伝送型WPTシステム)の研究開発が進められています。

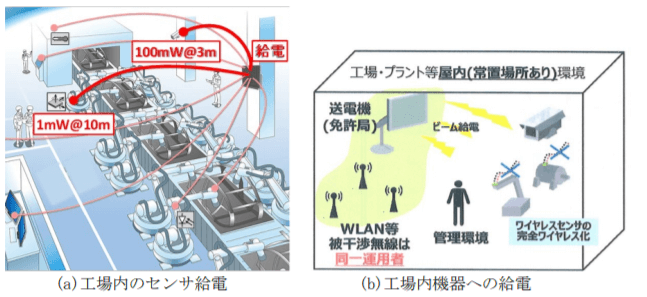

近接結合型のWPTシステムの有効射程範囲が0~数十cmであるのに対し、空間伝送型WPTシステムでは10m以上離れたデバイスにも給電が可能となるため、家庭内や工場内にある電子機器のワイヤレス化をはじめ、災害時の遠隔地への電力伝送等への活用に期待が寄せられています。

空間伝送型WPTシステムについては、各国とも制度化には至っておらず、そのため他国に先駆けて実用化を実現した国が、世界市場においても一定のリードを保つものと考えられます。日本においては、京都大学において、京都大学センター・オブ・イノベーション・プログラムの一環として実証実験が実施されています。

また、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの第2期研究開発計画のテーマの一つである「IoE社会のエネルギーシステム」において、屋外での給電(ドローン(インフラ維持・管理))及び屋内での給電(センサーや情報機器等)等の取り組みが推進されています。

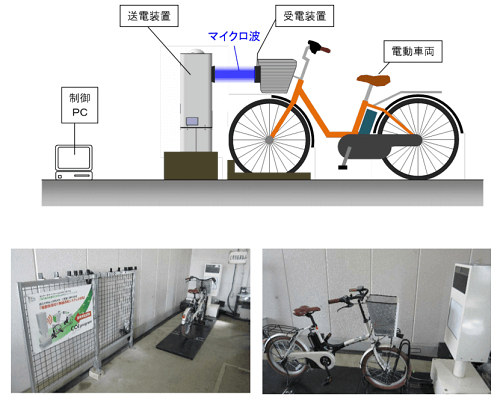

京都大学センター・オブ・イノベーション・プログラムによる実証実験

- 5Wの空中線電力で10m先のセンサを駆動し、データを収集するセンサネットワークシステムの社会実証実験(京都大学、パナソニック)

- 100Wの空中線電力で約30Wの充電を行う、電動車両向け空間伝送型WPTシステムの社会実証実験(京都大学、三菱重工業株式会社)(図1)

図1 実験設備の概要 出典:京都大学

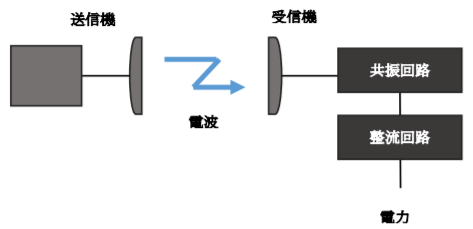

ワイヤレス給電は制度上「無線設備」としての扱いになる可能性

空間伝送型WPTシステムは、送受電間に空中線を対向させ、電波として電力を伝送する方式です。送電側の空中線には、パラボラアンテナやアレーアンテナ等が用いられ、受電側には、空中線素子で受信した高周波信号を、整流回路を介して電力として取り出すレクテナと呼ばれる空中線が用いられます(図2)。

これらから、空間伝送型WPTシステムは、既に実用化されている近接結合型WPTシステムと異なり、空中線を用いて空間へ意図的に電波を発射することで電力を伝送するという性格を有していると言えます。

つまり、無線通信機器と同様に、放射された電波が他の無線通信に干渉を与えるおそれや、送受電装置間に人が入り込むことが想定されることから、他の無線通信との共存や電磁波の生体への安全性について考慮する必要があります。

このため、2018年(平成30年)8月に公表された「電波有効利用成長戦略懇談会」の報告書において、「空間伝送型WPTシステム」の実用化に係る制度整備に当たっては、、周波数の割当てや無線従事者の配置、受信設備への規律等が必要になると考えられることから、基本的には、「無線設備」として規律していくことが適当と考えられるとの提言がなされてます。

このため、制度整備にあたり考慮するべき課題が複数あり、例えば近接結合型WPTシステムは、原則「無線設備」ではなく「高周波利用設備」として取り扱われるため、周波数の割当もなく、電波利用料等も発生しません。一方で「無線設備」の場合、使用目的に沿った個別の周波数が割り当てられるほか、電波利用料や手数料の徴収があります。

図2 空間伝送型WPTシステムの仕組み 出典:総務省

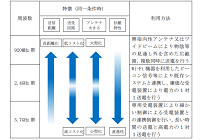

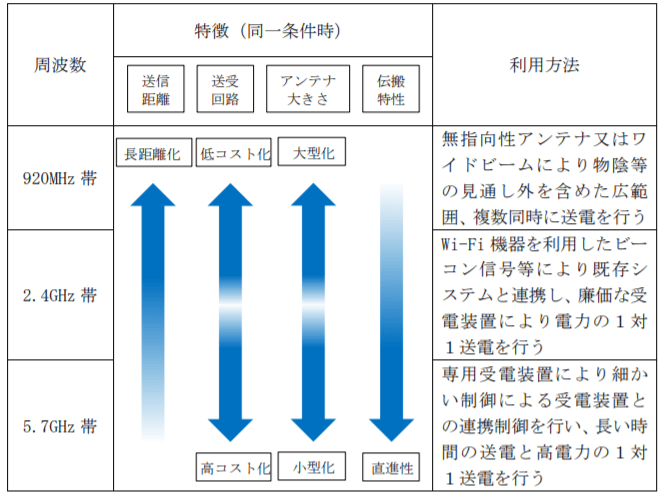

想定される周波数は3パターン、各周波数の特徴と利用シーン

総務省の「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム作業班」では、空間伝送型WPTシステムの技術的条件について検討を行っており、低コストの無線設備実現、国際標準化の観点も踏まえ、空間伝送型wptシステムに活用可能な3つの周波数(920MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯)を示しています(図3)。

図3 各周波数における特徴と利用方法

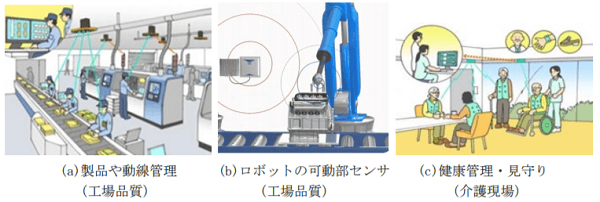

920MHz帯の電波は伝搬損失が小さく、構造物の影等へも比較的回り込んで伝搬可能であり、低電力ながら広範囲のセンサへ給電が期待できます。そのため、工場や介護現場のセンサネットワークの電源として1対Nの多数同時給電に適しています。

RFIDシステムと同一チャンネル及び同等の仕様であることから、すでに市場に出回っているRFIDシステムへの応用、送信装置から受電装置が人体により遮蔽されやすいバイタルセンサ、位置センサ等への給電利用が想定されます(図4)。

図4 920MHz帯での利用シーン 出典:総務省

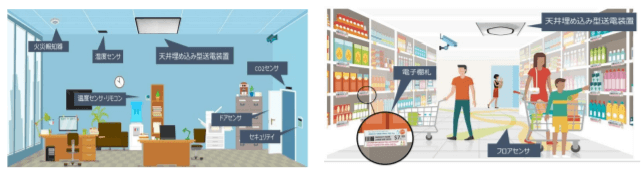

2.4GHz帯は 920MHz帯と比較して、指向性を制御した1対1の受電制御が可能なことから高電力の給電が期待できます。無線LANシステム等で世界的に広く使用されており、新規メーカの市場参入が容易な環境が整っており、低コスト化と早い展開による市場規模の拡大が見込まれます。

つまり、既設の無線LANシステム等に空間伝送型WPTシステムを組み込む事で、ワイヤレスによる機器利用が可能となります。しかしながら、2.4GHz帯空間伝送型WPTシステムは高いEIRPとなると想定されるため、人体への影響や他無線設備への干渉を考慮した運用が重要になります。

そのため、利用シーンとしては、無人倉庫や、夜間の工場(無人時)での給電となる事が考えられます。しかし、使用環境の制約はあるものの、センサ機器への配線不要によるレイアウトの自由化、電池交換や充電忘れの管理が不要となる事から、市場ニーズは存在すると想定されています。

また、現段階では技術的に困難ですが、人体を含めた障害物回避技術等(ビーコン信号を利用したレトロディレクティブ方式等)により、スマートオフィス、スマートホームにおける各種センサ、店舗における電子棚札、スマートフォン等のモバイル端末への給電なども実用化していくと考えられます(図5)。

図5 2.4GHz帯での利用シーン 出典:総務省

5.7GHz帯は、2.4GHz帯より空中線の小型化が可能となる事から、小型・軽量な専用受電装置の開発が可能です。また、受電装置からの専用ビーコンを使用した高精度の位置推定と広範囲での検出が可能となります。

送信装置においても、狭いビームにより給電対象を絞り、切替えながらの継続給電が可能なります。そのため、大規模なセンサ群等への給電に利用されることが想定されます。

また、2.4GHz帯と同様、無線LANシステム等で世界的に広く使用されているため、低コストにて製品化が可能であり、他地域での製品化も容易です。そのため、技術展開により世界市場への発展が見込まれます。

5.7GHz帯空間伝送型WPTステムは、高いEIRPになると想定され、そのため利用シーンは工場の無人区画でのロボット用センサ、無人倉庫等のピッキング表示用等が考えられます。また、人体を含めた障害物回避技術等がより発展することで、大規模工場での数十mの伝送距離となる各種センサへの給電や、屋外監視カメラ等への継続的な給電システムが実現すると考えられます(図6)。

図6 5.7GHz帯での利用シーン例 出典:総務省

無線給電の安全性、周波数により異なる安全距離

電波防護指針では、電波のエネルギー量と生体への作用との関係が定量的に明らかにされています。これに基づき、空間伝送型WPTシステムにおいても、システムの運用形態に応じて、電波防護指針に適合するよう配慮する必要があります。

空間伝送型WPTシステムについては、新たな利用形態での使用となるため、電波防護指針の基準値(電気通信技術審議会答申諮問第38号「電波利用における人体の防護指針」(平成2年6月))への適合性について検討が国により行われています。

この結果、920MHz帯空間伝送型WPTシステムの場合、工場のような「WPT管理環境」においては、送信空中線と人体との距離を最大0.325m離す事で、人体防護指針を満足できるとされています。これは、送信空中線を床から2.4m以上の高さに設置すれば人体防護指針を満足することを示しています。介護施設のような「WPT一般環境」においては、送信空中線と人体との距離を最大0.727m離せば、人体防護指針を満足できます。これは、送信空中線を床から 2.5~2.8m以上の高さに設置すれば概ね人体防護指針を満足することを示しています。

2.4GHz帯空間伝送型WPTシステムの場合、工場のような「WPT管理環境」においては、送信空中線と人体との距離を7.9m離す事で、人体防護指針を満足できます。これは、送信空中線を4.5m以上の高さに設置した場合です。水面等大地面以外の反射を考慮する反射波があり、金属物体等の建造物が存在し強い反射を生じさせる環境においても、空中線周囲約6.4mの範囲に対策することで概ね人体防護指針を満足することを示しています。

5.7GHz 帯空間伝送型WPTシステムの場合、工場のような「WPT管理環境」においては、送信空中線と人体との距離を最大12.8m離す事で、人体防護指針を満足できます。これは、送信空中線を5.0m以上の高さに設置すれば、水面等大地面以外の反射を考慮する反射波があり、金属物体等の建造物が存在し強い反射を生じさせる環境においても、空中線周囲約13mの範囲に対策することで、概ね人体防護指針を満足することを示しています。

| 反射係数 K=1 | K=2.56 | K=4 | K=2.56×4 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 周波数 F=920MH | WPT管理環境 | 0.102m | 0.163m | 0.203m | 0.325m |

| WPT一般環境 | 0.227m | 0.364m | 0.456m | 0.727m | |

| 周波数 F=2400MHz | WPT管理環境 | 2.45m | 3.92m | 4.90m | 7.82m |

| WPT一般環境 | 5.48m | 8.76m | 10.95m | 17.49m | |

| 周波数 F=5700MHz | WPT管理環境 | 4.00m | 6.40m | 8.00m | 12.80m |

| WPT一般環境 | 9.00m | 14.30m | 17.80m | 28.50m | |

電波防護指針を満足できる距離 出典:総務省資料より作成

技術革新による安全性の向上

今後も空間伝送型WPTシステムが、継続的に発展・進化していくためには、人体への曝露に対する安全性と、他の無線システムとの共存を成立する給電システムとなっていくことが必須です。

そこで、SIP第2期において研究開発が進められている、iTAF-WPT(intelligent Time-Area-Frequency Control WPT)技術のような革新が、今後の空間伝送型WPTシステムの発展に必要と考えられます。

同技術は、時間・空間・周波数を統合的に制御することで、電波暴露に対する人体への安全性を確保し、他の無線システムとの共存を実現する方策として、最大効率での電力伝送及び伝送電力の増加を実現するシステムとなります。

こうした技術革新により、近距離でのWPTシステムの利用であっても、より安全に運用が行えるようになると想定されます。これらの革新的技術が開発され、実用化されていけば、空間伝送型WPTシステムがより身近になり、送信電力増加も期待できます。

WPTに関する国際的な検討状況

WPTシステムに関する国際協調議論は古くから行われており、元々は1978年のCCIR(国際無線通信諮問委員会)総会における空間伝送型のWPTシステムに対する課題提示とレポート策定が発端とされています。2013年のITU-R SG1会合において、WPTシステムを「NON-BEAM WPT」と「BEAM WPT」に分けて議論を行うことになりました。

BEAM WPTに関しては、2016年6月に、作業文書として維持してきたレポート案をアプリケーションに特化させたレポートとして再構成することで、「Report ITU-R SM.2392」として発行されました。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年02月19日

第2回は、第1回で揃えた前提で、GX戦略地域が目指す官民の工程表を揃える仕組みを整理しつつ、各ステークホルダーの実務の論点まで言及して行きます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月12日

【第1回】AIデータセンター時代のシステム設計:ワット・ビット連携、GX戦略地域、PPA・電源ポートフォリオの実務論点

データセンターは、地域の電力インフラ設計を左右する存在へと変わりつつあります。背景には、需要施設の増加や、高負荷率・増設前提という運用特性に加え、脱炭素の要件も加わり、結果として、電力の「量」だけでなく「確実性」と「環境価値」が事業の成否を分ける事が挙げられます。

こうした状況の中で、日本でも制度設計が大きく動いています。具体的には、系統用蓄電池における系統容量の「空押さえ」問題に対して規律強化が議論される一方、国としてはワット(電力)とビット(通信)を一体で整備する「ワット・ビット連携」を掲げ、自治体誘致やインフラ整備を含めた「GX戦略地域」等の枠組みで、望ましい立地へ需要を誘導しようとしています。さらに、需要家側では、脱炭素要請の高まりを受けて、PPAなどを通じた環境価値の調達や、電源ポートフォリオ(再エネ+調整力+バックアップ等)をどう設計するかが、契約論を超えて運用設計のテーマになっています。

本シリーズでは「AIデータセンター時代のシステム設計」を、①ワット・ビット連携、②GX戦略地域、③PPA・電源ポートフォリオの実務論点――という3つの観点から、全3回で整理します。日本の最新の制度設計と接続して、実装するなら何が論点になるかに焦点を当てるのが狙いです。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年09月22日

電力市場の収益ブレを見える化する──リスク管理の標準化を支えるEneRisQ®

本記事では、電力市場におけるリスク管理の課題を解決するソリューション「EneRisQ®」をご紹介します。大阪ガスとオージス総研の知見を融合し、収益のブレを定量的に把握し、最適なヘッジ戦略を支援。属人的なExcel管理から脱却し、リスク管理業務の高度化を実現します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年05月19日

【第3回】電気主任技術者の人材不足とは? 〜効率的な保安制度の構築と今後の展望〜

これまで2回にわたり、電気主任技術者の人材不足に関する背景や、業界・行政による育成・確保の取り組みを紹介してきました。最終回となる今回は、『制度』の観点からこの課題を詳しく見ていきます。特に、保安業務の効率化やスマート保安の導入、制度改革の現状と課題を具体例とともに解説し、今後の展望を詳しく見ていきます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年04月30日

【第2回】電気主任技術者の人材不足とは? 〜人材育成の最前線、業界と行政が進める具体策〜

電気主任技術者をめぐる人材不足の問題は、再生可能エネルギーやEVインフラの急拡大と相まって、ますます深刻さを増しています。 こうした状況に対し、国や業界団体は「人材育成・確保」と「制度改革」の両面から対策を進めており、現場ではすでに具体的な動きが始まっています。 第2回となる今回は、人材不足に対し、業界や行政がどのような対策を講じているのか、具体的な施策を、実例を交えながら、詳しくお伝えします。