ICTによるCO2削減を収益化、Jクレジットに「情報通信技術を活用した削減活動」追加見込

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

現状、プログラム型プロジェクトとして取りまとめることができる属性として5種類が規定されておりますが、「情報通信技術を活用した削減活動の取りまとめ」を6つめの新たな属性として制定することが、9月19日に開催されたJクレジットの運営委員会より検討されました。

Jクレジット制度は、省エネ再エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして認証する制度であり、経済産業省・環境省・農林水産省が運営しています。

地球温暖化対策計画(平成28年5月13日閣議決定)では、J-クレジット制度を「分野横断的な施策」と位置づけており、日本の温暖化対策の1つとして重要な役割を担っています。

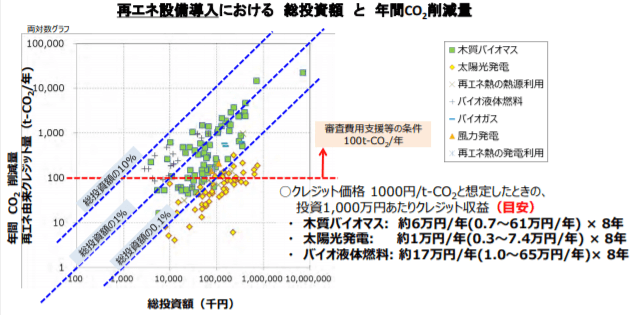

JクレジットはCO2削減をビジネス的な商品として生み出せるものであり、その収益性については、プロジェクトによりバラつきがありますが、再エネ分野の場合は総投資額の約0.1~1%が目安となります(図1)。省エネ分野の場合は収益性が高まり、クレジット収益は総投資額の1%を超えることも多く、10%の収益を上げるケースもあります。

図1 再エネ設備導入における総投資額と年間CO2削減量 出典:JクレジットHP

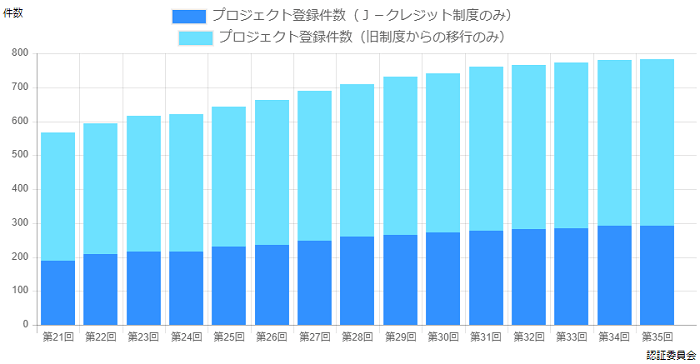

Jクレジットは、様々な排出削減・吸収事業が対象であり、誰でもクレジット創出者になれる可能性があるため、グリーン事業の採算性を高めるためにも、多様な事業者が排出削減・吸収事業を登録しています。クレジットの累計件数も順調に伸びており、2017年1月時点の567件から、2019年7月には784件と、2年半ほどで1.4倍近くに増加しています(図2)。

図2 Jクレジットのプロジェクト登録件数 出典:JクレジットHP

これら登録プロジェクトは、「通常型」と「プログラム型」とに分けられています。通常型は、例えば、中小企業がボイラー機器を省エネ型に入れ替えるなど、単独でCO2削減する事例が当てはまります。一方、プログラム型は、家庭や工場への太陽光発電システムやコージェネレーションシステム、電気自動車などの導入による小規模な削減活動をまとめて一つのプロジェクトとし、随時追加することができる特性を持っています。

現状、プログラム型プロジェクトとして取りまとめることができる属性として、下記の通り5種類が規定されておりますが、「情報通信技術を活用した削減活動の取りまとめ」を新たな属性として制定することが、9月19日に開催されたJクレジットの運営委員会より検討されました。

- 属性a. 家庭部門における削減活動

- 属性b. 運営・管理者又はその構成者が実施する削減活動

- 属性c. 運営・管理者により燃料の供給を受ける者における当該燃料に係る削減活動

- 属性d. 運営・管理者により設備の供給を受ける者における当該設備に係る削減活動

- 属性e. 国又は地方公共団体を財源とする同一の補助金の受給者における当該補助金に係る削減活動

委員会では、「ICTを活用した情報収集・管理システムを用い、主要排出量の算定に用いる活動量を自動的に収集・管理することができる削減活動」を、新たな類型として属性f.として制定することが議論されました。

プロジェクト組成の要件としては、① 活動量を自動的に収集・把握できること、② 全ての削減活動について活動量の収集・把握ができること、といった2つの項目が設定される見込みです(図3)。

「活動量を自動的に収集・把握できること 」とは、例えば、パワーコンディショナーが測定した発電電力量を有線LANを通じて取得し、インターネット回線を経由してデータベース等に自動的に転送するシステム等が該当します。一方で、発電電力量が表示されたモニターをスマートフォン等で撮影し、メールやアプリケーション等を通じて収集する場合は人手を介すると見なし、要件を満たしません。

少なくとも、主要排出量の算定に用いる活動量が自動的に収集・把握できれば良いため、設備情報や付随的排出量の算定に用いる活動量については、必ずしも自動的に収集・把握できる必要はないです。

2つ目の要件である「全ての削減活動について活動量の収集・把握ができること」とは、主要排出量の算定に用いる活動量に関する情報・データ等を、プログラム型プロジェクトに参加する全ての削減活動から漏れなく、重複なく収集・把握できることと定義される見込みです。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年10月29日

前編では、ペロブスカイト太陽電池の特性と政策的背景、そして中国・欧州を中心とした世界動向を整理しました。 中編となる今回は、社会実装の要となる耐久性・封止・量産プロセスを中心に、産業戦略の現在地を掘り下げます。ペロブスカイト太陽電池が“都市インフラとしての電源”へ進化するために、どのような技術と制度基盤が求められているのかを整理します。特に日本が得意とする材料科学と製造装置技術の融合が、世界的な量産競争の中でどのように差別化を生み出しているのかを探ります。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年10月27日

中小企業が入れるRE100/CDP/SBTの互換ともいえるエコアクション21、GHGプロトコルに準じた「アドバンスト」を策定

GHGプロトコルに準じた「エコアクション21アドバンスト」が2026年度から開始される見込みです。アドバンストを利用する企業は電力会社の排出係数も加味して環境経営を推進しやすくなるほか、各電力会社側にとっても、環境配慮の経営やプランのマーケティングの幅が広がることが期待されます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年10月18日

日本発!次世代ペロブスカイト太陽電池:フレキシブル発電が都市を変える 【第1回】背景と技術概要 — 何が新しいか/政策・投資の全体像/海外動向との比較

本記事は、2024年公開の「ペロブスカイト太陽電池の特徴とメリット」「ペロブスカイト太陽電池の課題解決と今後の展望」に続く新シリーズです。 耐久性や鉛処理、効率安定化といった技術課題を克服し、いよいよ実装段階に入ったペロブスカイト太陽電池。その社会的インパクトと都市エネルギーへの応用を、全3回にわたって取り上げます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年10月17日

非化石証書(再エネ価値等)の下限/上限価格が引き上げ方向、脱炭素経営・RE100加盟の費用対効果は単価確定後に検証可能となる見込み

9月30日の国の委員会で、非化石証書の下限/上限価格の引き上げについて検討が行われています。脱炭素経営の推進を今後検討している企業等は、引き上げ額が確定した後にコスト検証を実施することが推奨されます。また本記事では、非化石証書の価格形成について内容を見ていきます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年09月29日

【第3回】電力小売に導入が検討される「中長期調達義務」とは ——料金・市場構造・投資への影響と導入後の論点—

第1回では制度導入の背景を整理し、第2回では設計の仕組みと現場課題を取り上げました。最終回となる本稿では、中長期調達義務が導入された場合に、料金や市場構造、投資意欲にどのような影響が及ぶのかを展望します。

制度の目的は電力の安定供給を強化し、価格急騰のリスクを抑えることにあります。ただし、調達コストの前倒し負担や市場流動性の低下といった副作用も想定されます。今後は、容量市場や需給調整市場との整合性、データ連携による透明性、新規参入環境の整備といった論点への対応が、制度の実効性を左右することになります。