太陽光の逆潮流をEVで抑制、入札で充電時間シフト、PV出力抑制量を約半減、電力コストは約2割減

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

科学技術振興機構(JST)は、早稲田大学と東京大学の研究グループにより、電気自動車保有者の充電時間帯に着目したオークション式エネルギーマネジメント手法が開発されたと発表しました。

EVの蓄電機能で太陽光発電を制御

これまでの電力系統では、大規模発電所で発電された電力が需要家まで届けられて消費される順潮流を想定した運用が行われていました。一方、家庭向け太陽光発電(PV)の普及が進み、余剰電力の売却が一般的になるにつれ、これまで一方向的に流れていた電気が時間帯に応じて逆転する可能性が出てきます。

このように、従来の想定と逆向きとなる電力系統上の電気の流れを電力逆潮流と呼び、電圧などの電力品質への悪影響が懸念されています。この悪影響を回避する対策としては、様々ありますが、これまでPVの出力抑制や供給側による配電線の増強などが考えられてきました。

近年は、PVの発電機会拡大や対策コスト低減の観点から、需要家エネルギー資源を活用したエネルギーマネジメントが注目されています。なかでも、電気自動車(EV)は、日中に50%以上の台数が住宅に未稼働のまま駐車されているとされており、適切な時間帯にEVへの充電を実施することでPVのさらなる活用が期待できます。

需要家のEVをPVの自家消費に向けたエネルギーマネジメントに活用する上では、次の3つの要件が重要となります。しかしながら、これまで下記3つを満たすEVのエネルギーマネジメント手法は十分に検討されていませんでした。

- 適切な自家消費量の決定

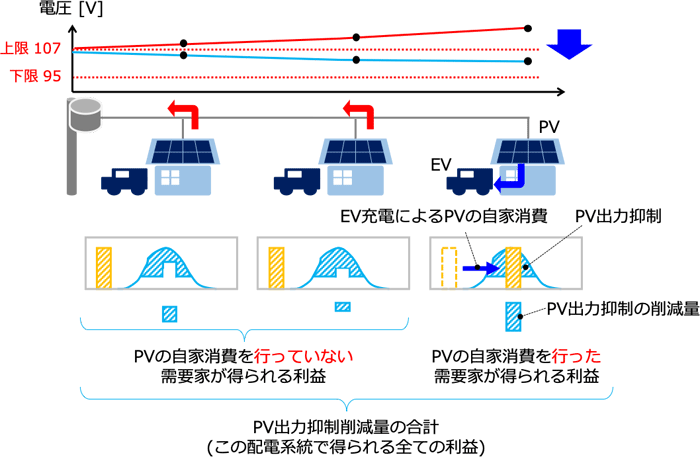

EV充電によるPV自家消費量の過不足は需要家にとっての利益低下を招く恐れがあるため、それを回避すること。 - 自主性の確保

PVの自家消費への参加は、その対価とEVを移動手段として用いたときの価値を比較して各需要家が自主的に決定できること。 - 公平性の確保

EV充電によるPVの自家消費は同一の配電線に接続された別の需要家宅で発生するPV出力抑制も削減し得るため、その利益は自家消費によるエネルギーマネジメントへの貢献に応じて配分されること(図1)。

こうした中、科学技術振興機構(JST)は、早稲田大学と東京大学の研究グループにより、電気自動車保有者の充電時間帯に着目したオークション式エネルギーマネジメント手法が開発されたと発表しました。

図1 PV出力抑制削減量 出典:科学技術振興機構

電気の利用方法をはかりにかける

今回のシステムは、個々の需要家がPVにより発電した電気をオークションにかけるものです。需要家は、EVを移動目的で使用する便益と、充電行動に充てる便益を、はかりにかけながらエネルギーマネジメントを実現できます。

今回の手法は、前述の3つの要件を満たしつつ、需要家のPVの出力抑制量、および電力コストを低減することが期待できます。研究グループは、この開発手法について、オークション・シミュレーションに基づき評価を行いました。

その結果、研究グループは、検証条件下でPV出力抑制量を最大で45.1%、需要家の電力コストを同じく20.1%削減できることを確認した、としています。加えて、PV発電・電力消費予測の誤差の影響や、外出などに伴うEV利用の不確実性の双方を考慮した条件下でも、今回の開発手法によってPV出力抑制量、需要家の電力コスト削減が期待できると示されました。

オークションのイメージ

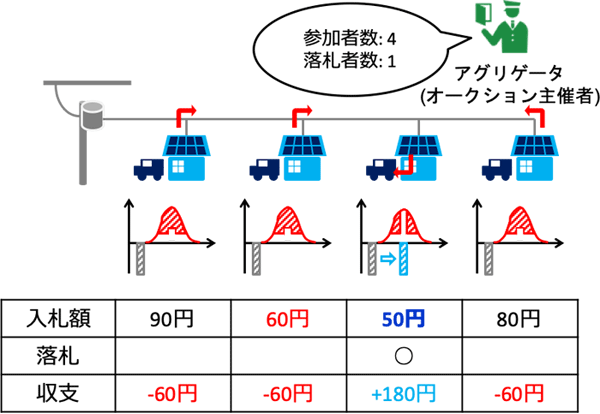

今回の開発手法は、配電系統エリアの需要家のPV出力抑制が大きく発生することが見込まれる時間帯において、アグリゲータが主催するEV充電時間を対象としたオークションに基づいて行われることとなります。

大まかな流れとしてはまず、オークションの参加者は、自宅のPV出力抑制軽減のために払っても良いと考える額で入札します。その後、入札額が最も小さい需要家が落札し、指定時刻にEVを充電します。

落札できなかった参加者は、入札額のなかで2番目に低い金額に相当する金額を落札者に対して払いますが、結果として安価にPV出力抑制が軽減されます(図2)。

図2 入札について 出典:科学技術振興機構

この報酬は、オークションに参加した需要家がアグリゲータを介して分配して負担します。そうすることで、個々の需要家には自宅のPV出力抑制が安価に軽減・解消されます。なお、ここで言うオークションは、ゲーム理論に基づくセカンドプライス・シールドビッド・オークションが活用されています。

セカンドプライス・シールドビッド・オークションとは

オークションの形式の1つで、各入札者は売り手(主催者)に対してのみ入札額を提示する。本開発手法のなかでは低値を付けた人が落札をするが、取引自体は主催者に対して提示された2番目に低い値をもって行われる。この形式により、一人の入札者が仮に過度に低い入札額を提示しても、周囲の需要家にとっての出力抑制軽減の便益が適切に反映されることになる。また、落札できなかった需要家にとっては入札時に自宅のPVの出力抑制軽減に対して負担しても良いと考えていた金額よりも安価に出力抑制の軽減が実現されることになる。

高度な通信インフラを必要としない手法

今回の開発手法は、EVを活用していく際の経済学的な解決策提示の一例としてユニークな提案となります。需要家が有する数あるEV間の情報交換に基づいて個々の充電管理を行うアプローチや、アグリゲータが中央司令的にEV群の充電管理を行うアプローチと比較すると、高度な通信インフラを要しないという点も、本開発手法の特徴と言えます。

メリットとして、再エネの有効活用を促進することに寄与するほか、交通手段としてのEVの利便性を損なうことない電力コスト削減が挙げられます。加えて、電力供給側にとっては、配電系統における個々の電力品質を維持管理するための新たなアセット管理手段となることが期待されます。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年02月07日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年01月20日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年01月14日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年12月12日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年12月05日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。