進められる「ワイヤレス電力伝送」の実用化、国際標準化を目指す日本の現状

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

ワイヤレス電力伝送においては、米国や欧州でもきちんとした制度ができておらず、世界中でどのように制度化していくか検討が始まりつつあるところです。国際競争力強化の観点から、早期の制度化は重要であり、日本の現状について見ていきます。

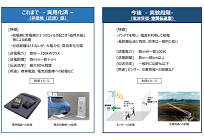

既に実用化されている「近接結合型」と、実験段階の「空間伝送型」

「ワイヤレス電力伝送」とは、導電体で接続されていない装置の間で、電磁的現象を利用し電力を供給するものです。 伝送方式によって、「近接結合型」と「空間伝送型」に大別され、この内「近接結合型」は携帯電話や電気自動車への充電で既に実用化されています。

この「近接結合型ワイヤレス電力伝送」は、コイルを介した磁界共振や、送受電の電極を介した電界結合などにより電力伝送するものです。一般に伝送距離は短いですが、大電力化・高効率化が可能という特徴を有しています。

一方で、「空間伝送型ワイヤレス電力伝送」は、空中線を用いて空間へ意図的にマイクロ波等の電波を輻射することで電力を伝送するものです(図1)。近年、センサー機器への給電等の用途での実用化を目指し、国内外で実験・開発が進められています。

図1 ワイヤレス電力伝送について 出典:総務省

電力伝送には人体や他の電波への影響などを考慮する必要があるため、制度設計の枠組みの下で運用を進める必要があります。この点については、総務省が「電波有効利用成長戦略懇談会」にて議論を進め、2018年7月に「電波有効利用成長戦略懇談会 報告書(案)」を取りまとめました。

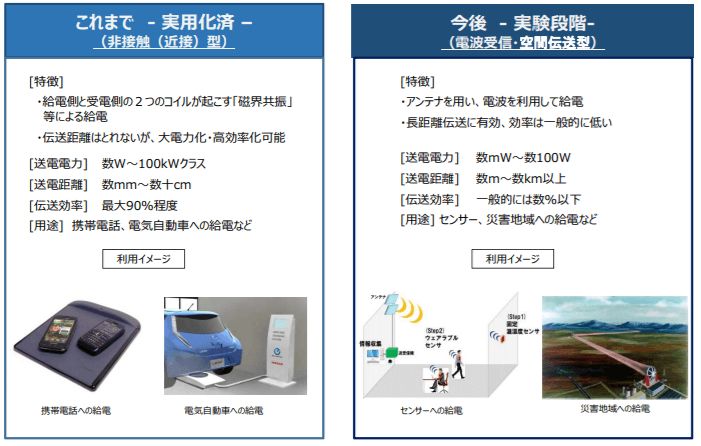

まず、既に実用化している「近接結合型」は、電波法上、高周波利用設備として、無線設備とは別個(第10章 雑則)に規定されています。周波利用設備は、電子レンジやIH調理器などが挙げられます(図2)。つまり、既に実用化されている携帯電話のワイヤレス充電設備は、電波法上、電子レンジなどと同じ取り扱いであり、装置の設置者に免許などは基本的に不要です。

図2 ⾼周波利⽤設備の例(⼀定の高周波利用設備については、漏洩電波が混信⼜は雑⾳として他の無線通信を妨害するおそれがあり、許可制とされている) 出典:総務省

一方で「空間伝送型」については、制度設計が定まっておらず、これから検討が進められる方針です。空間伝送型は近接型と異なり、空間へ意図的に電波を輻射するため、周波数の割当てや無線従事者の配置、受信設備への規律等が必要になると考えられています。

そのため、基本的に無線設備として規律していくことが適当とされています。これらから、「空間伝送型」の場合は、審査や電波利用料が発生するなど、既存のワイヤレス充電装置とは異なる運用になると考えられます(表1)。

| 無線局の区分 | 周波数の割当て可能性(干渉の有無) | 有効期間 | 無線従事者 | 電波利用料 | 周波数の割当て | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 無線局 | 免許局(第12条) | 審査あり | 5年以内 | 原則必要(局種・操作によっては不要) | あり | 周波数割当計画に包括免許局に基づく |

| 包括免許局に基づく(第27条の2) | ||||||

| 登録局(第27条の18) | – | |||||

| 包括登録局に基づく(第27条の29) | ||||||

| 免許不要局(第4条1項3号) | 無期限 | 不要 | なし | |||

| 無線設備以外 | 高周波利用設備(第100条) | 審査なし | 無期限 | 不要 | なし | 周波数割当計画の対象外 |

表1 制度概要 総務省資料より作成

ワイヤレス電力伝送が実現する未来

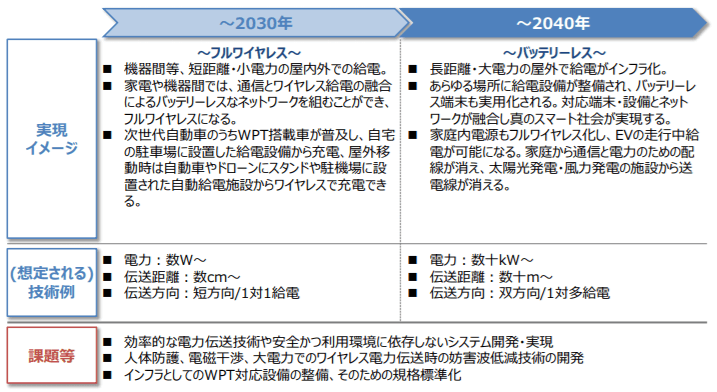

総務省の報告書にて想定されているワイヤレス電力伝送の実現イメージでは、あらゆる場所に給電設備が整備され、バッテリーレス端末が実用化します。家庭内においても、電源がフルワイヤレス化し、家庭から通信と電力のための配線が消えます。また、必要に応じて太陽光発電等から送電線無しでの送電が可能となるほか、災害時の遠隔地への大電力伝送が可能になるとしてます。

2030年の姿

マイルストーンとしては、2030年頃までにワイヤレス電力伝送(WPT)対応の自動車が普及します。それにより、自宅だけではなく、移動先等に設置された自動給電施設でも、ドローンや電気自動車へのワイヤレス給電が可能となります。バスなどの大型自動車への給電も進んでいきます。また、家電や情報通信機器等に対し、空間伝送型WPTによる給電が可能となると想定されています。

近接結合型WPTについては、効率的かつ屋外でも安全なWPT装置の開発が進むと考えられています。それに伴い、送受電の開始や停止、送受電装置間の認証等の管理技術も必要となります。空間伝送型のWPTについては、距離が10m程度、電力が数W以上の電力伝送技術が開発されるものと考えられています。

2040年の姿

2040年頃までに、高速道路など一部の道路では走行中でも給電が可能なインフラの登場も期待できるとしています。また、マイクロ波などの空間伝送型WPTによる長距離・大電力伝送の実現により、太陽光発電所等からのワイヤレス送電が可能となり、送電網を整備しない再エネ普及も可能となると考えられています。

近接結合型WPTにおいては、自動車が走行中でも安定して大電力で給電できる伝送技術の発展が期待されています。空間伝送型WPTにおいては、電力伝送効率の向上や、人体防護など安全性に係る技術が進展すると考えられています(図3)。

図3 ワイヤレス電力伝送の実現イメージ等 出典:総務省

2020年までに、世界初の空間伝送型ワイヤレス電力伝送装置の製品化を目標

ワイヤレス電力伝送の制度設計については、今後も引き続き議論が進められていきます。これまでの総務省による議論では、製品化等において審査等の手続きが煩雑であると実用化の足かせになるという意見もあります。そのため、今後の検討においても、審査等の簡易化が可能であるか模索されると考えられます。

一方で、電力が大きいものが人体の近くで使われることもあり得るので、利便性だけではなく、安全性も重要です。人体への影響については電波防護指針があり、その中で具体的な数値を示しています。電波法の中では、この数値を超えないことを規定しており、ワイヤレス電力伝送にも適用されると考えられます。

ワイヤレス電力伝送においては、米国や欧州でもきちんとした制度ができておらず、世界中でどのように制度化していくか検討が始まりつつあるところです。総務省による議論では、日本はこの分野の技術が進んでおり、世界に先駆けて進めていく分野だとして話が進められてきました。

マイクロ波を使ったワイヤレス電力伝送については、ブロードバンドワイヤレスフォーラムから発表がありました。直近としては、2020年頃を目途に、屋内利用で空中線電力1~20Wの製品化を求める声があります。具体的には、屋内や駅の構内等において、数メートル離れたところからセンサーへの給電をするというものあり、実現すれば世界初となります。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月12日

【第1回】AIデータセンター時代のシステム設計:ワット・ビット連携、GX戦略地域、PPA・電源ポートフォリオの実務論点

データセンターは、地域の電力インフラ設計を左右する存在へと変わりつつあります。背景には、需要施設の増加や、高負荷率・増設前提という運用特性に加え、脱炭素の要件も加わり、結果として、電力の「量」だけでなく「確実性」と「環境価値」が事業の成否を分ける事が挙げられます。

こうした状況の中で、日本でも制度設計が大きく動いています。具体的には、系統用蓄電池における系統容量の「空押さえ」問題に対して規律強化が議論される一方、国としてはワット(電力)とビット(通信)を一体で整備する「ワット・ビット連携」を掲げ、自治体誘致やインフラ整備を含めた「GX戦略地域」等の枠組みで、望ましい立地へ需要を誘導しようとしています。さらに、需要家側では、脱炭素要請の高まりを受けて、PPAなどを通じた環境価値の調達や、電源ポートフォリオ(再エネ+調整力+バックアップ等)をどう設計するかが、契約論を超えて運用設計のテーマになっています。

本シリーズでは「AIデータセンター時代のシステム設計」を、①ワット・ビット連携、②GX戦略地域、③PPA・電源ポートフォリオの実務論点――という3つの観点から、全3回で整理します。日本の最新の制度設計と接続して、実装するなら何が論点になるかに焦点を当てるのが狙いです。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年09月22日

電力市場の収益ブレを見える化する──リスク管理の標準化を支えるEneRisQ®

本記事では、電力市場におけるリスク管理の課題を解決するソリューション「EneRisQ®」をご紹介します。大阪ガスとオージス総研の知見を融合し、収益のブレを定量的に把握し、最適なヘッジ戦略を支援。属人的なExcel管理から脱却し、リスク管理業務の高度化を実現します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年05月19日

【第3回】電気主任技術者の人材不足とは? 〜効率的な保安制度の構築と今後の展望〜

これまで2回にわたり、電気主任技術者の人材不足に関する背景や、業界・行政による育成・確保の取り組みを紹介してきました。最終回となる今回は、『制度』の観点からこの課題を詳しく見ていきます。特に、保安業務の効率化やスマート保安の導入、制度改革の現状と課題を具体例とともに解説し、今後の展望を詳しく見ていきます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年04月30日

【第2回】電気主任技術者の人材不足とは? 〜人材育成の最前線、業界と行政が進める具体策〜

電気主任技術者をめぐる人材不足の問題は、再生可能エネルギーやEVインフラの急拡大と相まって、ますます深刻さを増しています。 こうした状況に対し、国や業界団体は「人材育成・確保」と「制度改革」の両面から対策を進めており、現場ではすでに具体的な動きが始まっています。 第2回となる今回は、人材不足に対し、業界や行政がどのような対策を講じているのか、具体的な施策を、実例を交えながら、詳しくお伝えします。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年04月29日

日本の電力インフラは現在、大きな変革期を迎えています。再生可能エネルギー(以下、再エネ)の導入拡大やEV(電気自動車)充電施設の増加に伴い、電力設備の管理・保守の重要性が一層高まっています。その中で、電気主任技術者は電力設備の安全を確保し、安定した電力供給を支える要となる存在です。 しかし近年、電気主任技術者の人材不足が深刻化しており、電力業界全体に影響を及ぼしています。特に、高齢化による人材減少、資格取得の難しさ、再エネ・EV充電施設の急増がこの問題を加速させる要因となっています。 本コラムでは、電気主任技術者の人材不足の背景と現状を明らかにし、今後の電力業界における影響についてお伝えします。