日産、AIを搭載し「無人」運転で送り迎えできるEVを発表、600km以上を走行可能

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

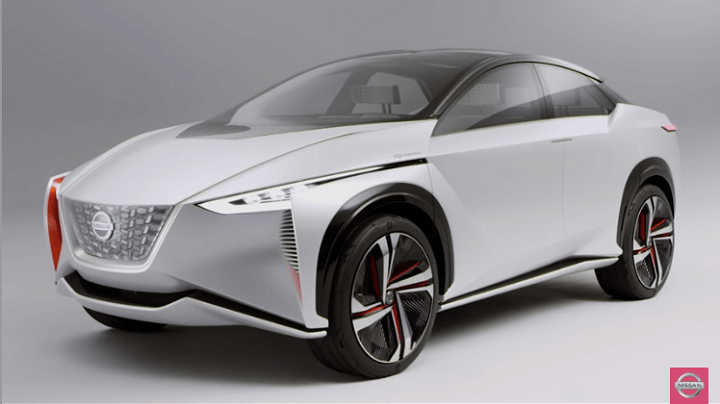

10月25日、日産は第45回東京モーターショー2017にて、ゼロエミッション・クロスオーバーコンセプトカー「ニッサンIMx」を世界初公開しました。「ニッサンIMx」は、新型「日産リーフ」などに搭載されている「プロパイロット」をさらに進化させ、ドライバーが運転に介入しなくても、目的地までの完全自動運転が可能となっています。

「ニッサンIMx」、第45回東京モーターショー2017で公開

クルマを取り巻くさまざまな技術の進化は、自動車が世の中に誕生して以来となる大きな変革をもたらしています。とりわけ進化が目覚ましい電動化、知能化技術の発展は「クルマを運転する」という概念そのものを変えようとしています。

2016年3月、日産自動車は「ニッサン インテリジェント モビリティ」を発表しました。これは、商品を進化させていく上での指針です。更なる運転の楽しさを追求すると同時に、クルマがエネルギーをどのように使い、どのように走るのか、そして社会とどのようにつながっていくのかという3つの領域についての考え方を明確化したものとなります。

そして今回、第45回東京モーターショー2017にて、ゼロエミッション・クロスオーバーコンセプトカー「ニッサンIMx」を世界初公開しました。「ニッサンIMx」は、新型「日産リーフ」などに搭載されている「プロパイロット」をさらに進化させ、ドライバーが運転に介入しなくても、目的地までの完全自動運転が可能となっています(図1)。

図1 「NISSAN IMx」の外観 出典:日産自動車

完全自動運転、最新の自動運転技術とAIによって実現

「ニッサンIMx」に搭載された「プロパイロットドライブモード」を選択すると、インストルメントパネルの中にステアリングは格納され、シートは深くリクライニングし、乗員全員はリラックスしたまま好きな場所へ移動することができます。この完全自動運転は、最新の自動運転技術とAIによって実現しています。

ディスプレイはエンターテインメントツールとなり、外の風景を楽しんだり、音楽に合わせて映像を楽しんだり、離れた場所にいる人とコミュニケーションを取るなど、移動中の時間を有効活用することが可能です。

そして「マニュアルドライブモード」を選択すれば、ドライバーの前にステアリングが現れ、シートは適切なドライビングポジションに変化し、安全にドライビングを楽しむことも可能です。

「ニッサンIMx」は、例えば自動運転で空港に向かい、到着後は無人運転で駐車場を探して駐車することが可能です。そして、オーナーが旅から戻る日時に合わせて「ニッサンIMx」が迎えに来るというような、これまでとは異なるクルマの使い方ができます。

ワイヤレスで充電、600km以上を走行可能

日産自動車によると、2020年代に日産はEVのラインナップを拡充していく予定としてます。「ニッサンIMx」にも利用されている新開発のEV専用プラットフォームにより、効率の良いパッケージングがメカスペースをミニマムにし、乗員全員がゆったりとくつろげるスペースを提供します。

この進化したパッケージは、大容量バッテリーを搭載しながらフラットで広々としたキャビンを実現できることが大きな特徴です。また、エネルギー密度をさらに高めた大容量バッテリーを搭載し、一充電あたりの走行距離600km以上を実現しています。

パワートレインは、 高出力モーター2基を前後に搭載したツインモーター4WDを採用しており、320kW/700Nmを発生します。この高出力を受け止めるEV専用プラットフォームの高剛性ボディやシャシー、低重心パッケージは、「日産リーフ」をはじめとした長年のEV開発で培われたものです。

バッテリーの充電はワイヤレスで行われるため、充電のためにケーブルをつなぐ必要がありません。無人で駐車した「ニッサンIMx」は、Vehicle to Home(V2H)やVehicle to Building(V2B)システムにより、建物に電力を共有することができます。

また、Vehicle to Grid(V2G)システムを通じ、送電網につながることもできます。「ニッサンIMx」の大容量バッテリーが、電力系統の周波数安定化や、電力需給を調整する Virtual Power Plant(VPP)の一端を担い、再生可能エネルギーの有効活用を始めとしたスマートなエネルギーマネジメントに貢献します。

クラウドのデータベースを通じ、周辺を走る他の無人運転車両に共有

新しいクルマの使い方を可能とするのは、「シームレス オートノマスモビリティ(SAM)」などのコネクテッドカー技術の進歩です。日産自動車が、2017年1月の「CES2017」において発表した「SAM」は、クルマが無人で自動走行中に予期せぬ状況に直面した際、指令センターのモビリティマネージャーがクルマの動きを判断し、遠隔でクルマに指示を出す技術です。

出された指示はクラウドのデータベースを通じ、周辺を走る他の無人運転車両にも共有されます。シチュエーションに応じた適切な判断を人が行い、AIのディープラーニングを促進することで、いち早く無人運転車両が円滑に走行できる社会が到来することが期待できます。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年02月07日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年01月20日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2024年01月14日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年12月12日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2023年12月05日

次世代自動車を中心とした「モビリティ」=自動車産業界をキーワードに、蓄電池の今と未来についてを全6回にわたってご紹介します。