EV充電器2030年までに15万基を目指す、その背景と現在の普及状況は?最新動向①

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

「2035年までに乗用車新車販売の電動化率100%」という目標を掲げる政府は、急速充電器の普及に乗り出す方針を固めました。これまでEV化への壁となっていたインフラ設備・充電器の課題は解消されるのでしょうか。EV充電器の最新動向をご紹介します。

日本のEVスタンド普及状況は?政府が本腰を入れる背景とは

現在、電気自動車(EV)向け充電スタンドは全国に19,768拠点あります。その内、急速充電器は8,361 拠点、普通充電器(100V/200V) は13,677拠点になっています。

急速充電器は150 kW超で、通常のEVだと30分程度で満充電になりますが、普通充電(3~6kW)の場合は満充電までに最大24時間程度かかります。このような充電時間の課題に加えて、現状、200kw超の充電器は「変電設備」扱いとなり、設置には厳しい規制があります。そのため、規制を所管する消防庁が、2023年中の関係省令の改正を目指すとしています。改正後は200kw超の充電器も、50kw超~200kwまでのものと同等の扱いになる予定です。

ちなみに、いわゆる「ガソリンスタンド」は全国に28,475ヵ所あり、給油時間は4分以内となっていることが多いので、それと比較すると、現状がEVを日常的に利用するのにまだ不便と言わざる得ない状況です。

これまで日本は、充電インフラの遅れがEV普及の壁になっていると指摘されてきました。日本経済新聞によると2022年11月の新車販売に占めるEV比率は、中国25%、ドイツ20%、韓国9%に対し、日本は2%止まりとなっています。このような状況を鑑みて政府は、EV購入の補助金などを実施に加え、本格的な普及に欠かせないインフラ整備を支援する補助金を大幅に拡大してくとしています。

2022年度の補正予算では、EV充電器の設置費用を補助する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」に200億円を計上しました。これは前年度の3倍にあたります。2023度は同補助金に100億円を確保しています。こうした政策を通じて、経済産業省としては、EVが普及した際に円滑な充電体制を維持できるよう、90kW以上の高出力充電器や、1基6口タイプの充電器を増やしてく方針です。

海外ではどのような状況なのか

脱炭素に積極的なヨーロッパの中でも、ドイツでは、「2030年までに公共充電ポイントを100万基設置」との目標を掲げています。新車販売台数全体に占める割合は、ドイツで販売された新車のおよそ4台に1台が次世代自動車であるとのことで、EV化が進んでいることがわかります。

アメリカではバイデン政権下になって以降、EVへの取り組みを加速させてきました。3月14日には、EVの充電ネットワークの整備に向けて、新たに5年間で25億ドル(約3360億円)の助成金を用意したと発表しています。全米に50万カ所の新たな充電ステーションを開設するための一環として、新たに「充電・給油インフラ助成プログラム(Charging and Fueling Infrastructure grant program)」と呼ばれる助成金制度を超党派のインフラ法により立ち上げました。この資金は、特に低所得層が暮らす地域や過疎地域における充電ネットワークの整備に向けてのものになるということです。

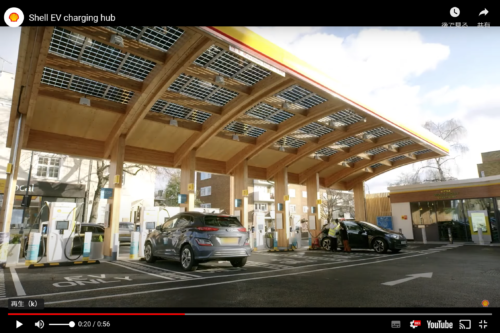

石油大手のシェルでは、2021年12月、イギリス・ロンドンにあるガソリンスタンドを電気自動車専用のEV充電ステーションに改造し、話題となりました。9つのEV充電器を置き、充電中もドライバーが快適に過ごせるよう、コンビニとコーヒーショップが併設され、無料Wi-Fiも備えられています。(以下の画像は、動画より一部抜粋したものです。ご参考: https://youtu.be/mRt0suB0U-c

出典:Shell Recharge Fulham Road

どこで、どのように充電できるのか

では、EV充電器はどこでどのように利用できるのでしょうか。具体的な事例を見ていきましょう。

1.高速道路向けの急速充電器

まずは、高速道路に設置されている急速充電器です。長距離移動の途中で行う短時間の充電が利用イメージです。3月にNEXCO3社とe-Mobility Powerは2025年度までに高速道路のサービスエリア・パーキングエリアにおけるEV向け急速充電器を約1,100口に増設することを発表しました。

出典:NEXCO東日本

2.宿泊施設向けの普通充電器

次に、旅行先などを想定して、宿泊施設にも設置されている充電器です。そこでは普通充電器が設備されているケースが多いです。直近の動きでは4月にENECHANGE株式会社は、ルートインジャパン株式会社が運営する「ルートインホテルズ」全国214店舗の宿泊者向け駐車場のEV普通充電器を、6kWの普通充電器「EV充電エネチェンジ」にアップグレードすることを発表しました。6㎾の普通充電器であれば、一晩でほぼ満充電にすることができるとして期待されています。

出典:ENECHANGE

3.家庭向けの普通充電器

外出先はもちろんですが、家庭でも充電できるというのがEVならではのメリットです。今後は先述した補助金などによって、EVスタンドだけでなく、設置が遅れているマンションなど家庭用のEV充電設備の普及も進む見通しです。6kwタイプが増えれば、EV購入の動機になる可能性が高くなるでしょう。

また、普通充電は3kWまでしか対応していないEVでも、急速充電の仕組みを使った「V2H」の充電では6kWで充電できます。V2H とは、Vehicle to Homeの略称で、に蓄えられた電力を家庭用に有効活用する考え方のことです。この仕組みを活用し、災害時のレジリエンスや家庭の電気代の節約といったメリットを同時に実現していけるとなると、普及の後押しとなりそうです。

家庭向けの普通充電器

まとめ

政府は2030年までに「公共用の急速充電器3万基を含む充電インフラを15万基設置」という目標を掲げています。補助金などの後押しを契機に民間企業と一体となり、需要を喚起できるかがカギとなります。次回は、ワイヤレス化など進化を遂げるEV充電器や、国内外のビジネス事例についてご紹介します。

Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年02月11日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第3回】なぜ私たちは、10年経っても「電気代の比較」で迷い続けるのか

電力小売全面自由化から10年が経過し、電気料金のメニューや契約形態は大きく多様化しました。 一方で、どの電気契約が有利なのかという問いは、いまも多くの現場で解消されないまま残っています。 見積書を並べ、単価を比較し、条件を読み込んでも、最後の判断に踏み切れない。こうした迷いは、単なる理解不足や情報不足として片づけにくいものになっています。 判断が難しくなる背景には、情報の量ではなく、比較に持ち込まれる情報の性質が揃わなくなったことがあります。 単価のように「点」で示せる情報と、価格変動や運用負荷のように時間軸を含む「線」の情報が、同じ比較枠の中で扱われやすくなっているためです。 本稿では、この混線がどこで起きているのかを整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

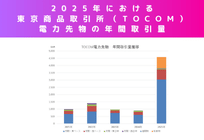

2025年の電力先物市場:年間取引量4,583GWhで過去最高更新、年度物導入と中部エリア上場を控えた市場の変化

価格変動リスクへの対応を意識した取引行動が、実務レベルで具体化し始めた一年となりました。 制度面では年度物取引の導入、取引環境では流動性改善やコスト低減策が進み、企業側では中長期のヘッジ設計を見直す動きが重なりました。こうした複数の要因が同時に作用した結果、東京商品取引所(TOCOM)における電力先物の年間取引量は約4,583GWhと、前年比約5倍に拡大し、過去最高を更新しています。 中でも、東エリア・ベースロード電力先物が前年比約5倍、西エリア・ベースロード電力先物が前年比約3倍と伸長し、主要商品の取引が全体を押し上げた形となりました。加えて、2025年5月に取引を開始した年度物取引も、市場拡大を牽引する要素となっています。 本稿では、2025年通年の動向を中心に、市場拡大の背景と今後の論点を整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第2回】10年で広がった、「経営の期待」と「現場の実務」の距離

「自由化から10年」という節目を迎え、制度の成果や市場の成熟度をめぐる議論が活発化しています。 現場の会話をたどると、同じキーワードでも立場により意味がずれます。 たとえば、経営の「コスト削減」は現場では「業務負荷の増加」、制度側の「安定供給」は供給現場では「柔軟性の制約」として現れます。 第2回では、こうした変化のなかで生じている立場ごとの認識のずれを整理し、経営・現場・供給事業者という三つの視点から、なぜ議論が噛み合わないのかを構造的に考察します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月31日

電力小売全面自由化から10年、数字が語る制度と市場の現実【第1回】数字の区切りに惑わされず、いまの制度と市場を見直す

「自由化から10年」という言葉が、各所で頻繁に取り上げられるようになりました。 しかし、制度の導入や市場設計の見直しが今も続いており、電力を取り巻く環境は「完成」に近づくどころか、なお変化の途上にあります。 本稿では、数字がもたらす完了感と、制度・市場の実態との間にあるずれを整理し、“節目”という言葉の意味をあらためて考えます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月27日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第5回】社会実装と中長期シナリオ 2030年代のロードマップと日本の戦略

これまで4回にわたり、核融合という次世代エネルギーの可能性を、研究・技術・制度の観点からたどってきました。長らく“夢のエネルギー”と呼ばれてきた核融合は、いま確実に社会の現実へと歩みを進めています。 最終回となる今回は、社会実装に向けたロードマップと、日本が描くべき中長期戦略を考えます。 核融合が“希望の象徴”で終わらず、私たちの暮らしに息づくエネルギーとなるために、次の時代に向けた道筋を描きます。