建設業界の脱炭素とデジタル活用事例②

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

2050年までのカーボンニュートラル社会の実現に向けて、建設業でも脱炭素の取り組みが注目されています。今回は、3回にわたって大手ゼネコンから中小企業まで幅広く脱炭素とデジタル活用について、最新の事例をご紹介します。2回目は大手ゼネコン企業の取り組み事例です。

1.建設時の取り組み

1-1.戸田建設、バイオ燃料30%混合軽油を建設機械に利用する実証実験

戸田建設は、1月末から1か月間、熊本県内で「B30燃料」を建設機械に利用する実証実験を行いました。B30燃料とは、菜種油、ひまわり油、大豆油、コーン油などを原材料とした液体燃料(植物性廃食用油)であるバイオディーゼル燃料を軽油に30%混合したものです。建設機械ある鉄骨・スタッド溶接用の発電機に利用してエンジンに与える影響を検証したということです。

発電機(発電容量45KVA)出典:戸田建設

工事現場で動かす建設機械・重機は軽油の使用が避けられません。戸田建設では、燃料添加剤を入れて燃費を向上させるほか、天然ガス由来の軽油を使って排出係数を下げる取り組みを行っています。

他にも、低炭素の資材調達、鉄スクラップを溶かして作る電炉材の利用や、内装に再生材を使うことなどを社外にも積極的に呼びかけています。2021年6月に完成した筑波技術研究所、環境技術実証棟(グリーンオフィス棟)ではZEBの認証も取得しています。

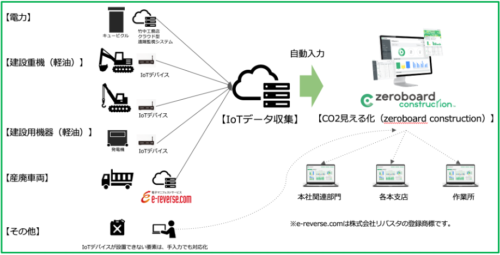

1-2.竹中工務店、建設現場にGHG排出量算定・可視化ツール導入

竹中工務店は、1月17日に建設業界向けGHG(温室効果ガス)排出量算定・可視化ツール「zeroboard construction」を建設現場に順次導入すると発表しました。建設工事現場で実証実験を行い、2月から新築建設工事現場での導入を開始します。

建設業界は、設計・建設・運用・解体・廃棄といった建築物のライフサイクルそれぞれに多くの事業者が関わっています。ゼロボード社によると特に建設段階においては、「工種・施工ごとや委託業者ごとのデータ収集に課題を抱えていた」ということです。

「zeroboard construcrion」では事業者の管理システムやIoTデバイスとのデータ連携、作業日報などからのデータ収集などを行い、建設現場全体のGHG排出量を日時単位で算定・可視化します。将来的には、建築物の設計段階におけるGHG予測排出量算定機能の実装も目指しているということです。

CO2排出量モニタリングデータ表示連携システム イメージ図 出典:ゼロボード

1-3.東急建設、建設現場にバーチャルPPAで再エネ導入

東急建設は12月22日、クリーンエナジーコネクトと、建設現場を対象としたバーチャルPPAサービス契約を締結しました。2023年3月までに国内45カ所に、太陽光発電パネル容量(計4MW-DC)の非FIT低圧太陽光発電所を開発しま。この計画が実現すれば、建設現場における電力使用に伴う年間CO2排出量の約20%に相当を削減できるということです。

東急建設では「RE100」へ加盟。2030年までに建設現場を含めたすべての事業用電力を100%再エネに転換することを目標にしています。

2.建設後(使用時)の取り組み

2-1.住友林業、米国に木造7階建てオフィスビル建設へ

住友林業は2022年12月26日に、米テキサス州ダラス近郊で木造7階建てESG配慮型オフィスの開発に参画することを発表しました。一般的な鉄筋コンクリート(RC)造に比べ、CO2排出量を約2,600トン削減できるほか、建材等に用いる木材が約3,800トンの炭素を固定します。建設現場での作業を効率化し、RC造に比べ工期短縮も見込めるということです。2023年10月の完成を目指します。

出典:住友林業

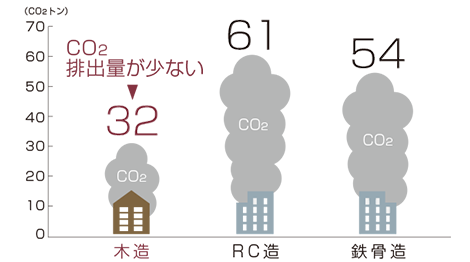

木は計画的に伐採・植林をすることで木材として利用できる「サスティナブルな循環型資源」として注目されています。鉄やコンクリートに比べて製造時や加工時、そして建物を建てるときに必要なエネルギーが少ないため、CO2排出量の大幅な削減を可能にします。

また、大気中のCO2を吸収しながら成長します。そのため伐採され木材となってからもCO2は炭素となって固定したままなので、「炭素の貯蔵庫」と呼ばれます。同じようにその木材を使用した木造建築は、「都市の森林」「第二の森林」などと言われています。

家を建てる時のCO2排出量比較(CASBEE評価に基づく林野庁試算 ※試算条件:床面積120㎡の場合) 出典:三井ホーム

2-2.セキスイハイム九州、分譲地ブランド九州エリア「ユナイテッドハイムパーク糸島」を販売開始

2023年1月14日より「ユナイテッドハイムパーク糸島」(福岡県糸島市)の第1期分譲を開始しました。全邸で、ZEH区分の中でもエネルギー削減率が最高ランクの「ZEH」と蓄電池を標準搭載しています。

家のつくりは躯体性能(高気密・高断熱)がベースです。そこに太陽光発電システムと蓄電池を設置。さらに、効率的に電力をコントロールする独自の HEMSがセットされています。「可能な限り自然エネルギーを活用し電力不安の少ない暮らし」を目指しているということです。

ユナイテッドハイムパーク糸島の特徴 出典:セキスイハイム九州

蓄電池による停電時の電力確保など「スマート&レジリエンス」をコンセプトにしています。また、雨水を地下に一時貯留させるなど、近年増えている豪雨災害へ備える技術も導入されています。

まとめ

建設業界の大手企業では、2030年までの中長期計画に「脱炭素」への取り組みを推進しています。今回ご紹介したように、自社だけでなく建設現場での再エネ導入や、建設時のCO2排出の見える化、建設機械の脱炭素化といった取り組みがありました。また、新築建物のZEB及びZEH化、木造建築による炭素固定化などの事例も増えてきています。大手企業がサプライヤーを巻き込んでサプライチェーン全体でのCO2排出削減が加速することが期待されます。

Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

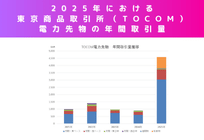

2025年の電力先物市場:年間取引量4,583GWhで過去最高更新、年度物導入と中部エリア上場を控えた市場の変化

価格変動リスクへの対応を意識した取引行動が、実務レベルで具体化し始めた一年となりました。 制度面では年度物取引の導入、取引環境では流動性改善やコスト低減策が進み、企業側では中長期のヘッジ設計を見直す動きが重なりました。こうした複数の要因が同時に作用した結果、東京商品取引所(TOCOM)における電力先物の年間取引量は約4,583GWhと、前年比約5倍に拡大し、過去最高を更新しています。 中でも、東エリア・ベースロード電力先物が前年比約5倍、西エリア・ベースロード電力先物が前年比約3倍と伸長し、主要商品の取引が全体を押し上げた形となりました。加えて、2025年5月に取引を開始した年度物取引も、市場拡大を牽引する要素となっています。 本稿では、2025年通年の動向を中心に、市場拡大の背景と今後の論点を整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第2回】10年で広がった、「経営の期待」と「現場の実務」の距離

「自由化から10年」という節目を迎え、制度の成果や市場の成熟度をめぐる議論が活発化しています。 現場の会話をたどると、同じキーワードでも立場により意味がずれます。 たとえば、経営の「コスト削減」は現場では「業務負荷の増加」、制度側の「安定供給」は供給現場では「柔軟性の制約」として現れます。 第2回では、こうした変化のなかで生じている立場ごとの認識のずれを整理し、経営・現場・供給事業者という三つの視点から、なぜ議論が噛み合わないのかを構造的に考察します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月31日

電力小売全面自由化から10年、数字が語る制度と市場の現実【第1回】数字の区切りに惑わされず、いまの制度と市場を見直す

「自由化から10年」という言葉が、各所で頻繁に取り上げられるようになりました。 しかし、制度の導入や市場設計の見直しが今も続いており、電力を取り巻く環境は「完成」に近づくどころか、なお変化の途上にあります。 本稿では、数字がもたらす完了感と、制度・市場の実態との間にあるずれを整理し、“節目”という言葉の意味をあらためて考えます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月27日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第5回】社会実装と中長期シナリオ 2030年代のロードマップと日本の戦略

これまで4回にわたり、核融合という次世代エネルギーの可能性を、研究・技術・制度の観点からたどってきました。長らく“夢のエネルギー”と呼ばれてきた核融合は、いま確実に社会の現実へと歩みを進めています。 最終回となる今回は、社会実装に向けたロードマップと、日本が描くべき中長期戦略を考えます。 核融合が“希望の象徴”で終わらず、私たちの暮らしに息づくエネルギーとなるために、次の時代に向けた道筋を描きます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月17日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第4回】制度設計・安全規制・地域産業化 社会実装に向けた最新動向

第1回では核融合の基本、 第2回では国内研究基盤、 第3回では民間企業による産業化の動きを整理してきました。 こうした技術・ビジネス面の進展を踏まえ、2025年後半には「社会実装」に向けた制度づくりや安全規制の検討が政府内や国際機関で動き始めています。国際基準への日本の参画や、地域での研究・産業活動の広がりなど、核融合を社会に組み込むための枠組み形成が進みつつあります。 本稿では、制度・安全・産業の三つの観点から、この転換点の現在地を整理します。