エネルギー安全保障の高まりの中で、再エネ、蓄電池、VPPはどうなっていくのか

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

現在、エネルギーを巡って世界中で様々な事情で起こっています。4月25日には、新電力ネット主催で片山参議院議員、Loopの中村社長、グッドフェローズの長尾社長をお迎えしてオンラインセミナーを開催しました。そこで今回は、当セミナーのパネルディスカッションの内容をご紹介しながら、日本のエネルギー安全保障について考えていきます。

エネルギー安全保障とは何か、政府の対応は

昨今、コロナ禍をきっかけに経済安全保障が注目されており、特に他産業を支える最も基幹的な産業として、エネルギー分野の安全保障が重要度を増してきています。

エネルギー安全保障とは「社会経済活動に必要な石油や天然ガス、電気などのエネルギーを妥当な価格で安定的に確保・供給すること」です。元々資源国ではない日本では、「3E+S」という考え方が根付いてきました。

3E+Sとは、エネルギーの安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境への適合(Environment)、安全性(Safety)から成り、日本のエネルギー政策の基本となる概念です。

現在、日本経済新聞の記事(4月21日)によると、「資源国のロシアによるウクライナへの侵攻を受け、価格高騰や供給制約の懸念が強まり、エネルギー安全保障をどう守るかが喫緊の課題となっている」ということです。

このような流れを受けて、政府は3月18日、「戦略物資・エネルギーサプライチェーン対策本部」を設置しました。

設置の理由は、「サプライチェーンのグローバル化、新型コロナウイルスの感染拡大、国際法違反の武力による一方的な現状変更等の国際情勢の変化を踏まえ、我が国の存立、国民生活、経済、産業にとって不可欠な戦略物資・エネルギー供給における脆弱性を解消するとともに、グローバル・サプライチェーンにおけるチョークポイント技術の優位性を獲得・維持するため」とされています。

同月31日には、第1回会合が開かれ、「ウクライナ情勢を踏まえた緊急対策」が取りまとめられました。(ご参考:https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220331013/20220331013-1.pdf)その中で、「再エネや水素導入を通じたエネルギー利用構造の転換」として蓄電池併設型太陽光や蓄電池導入促進についての項目が上げれています。

4月25日に新電力ネット主催で行われた「コロナショック・ウクライナ危機 日本のエネルギー政策はどこに向かうのか?ビジネスチャンスは? 日本の未来を大胆予測!」オンラインセミナーのパネルディスカッションの中でも、エネルギー安全保障について話題が出ました。また、そういった観点からの再エネや蓄電池の普及に関しても、様々な意見交換がされました。

主要国の一次エネルギー自給率比較 (2019年)出典:資源エネルギー庁

再エネを導入することが日本の安全保障につながる

ここからは電力業界トップランナーパネルディスカッション「エネルギー危機から日本のミライを予測」より一部抜粋して内容をご紹介していきます。

まず片山参議院議員から太陽光パネルの今後の普及に関して、

「個人(への設置)を膨大に増やしていくとか、学校が自立電源になった方がいいから学校の絶対擦り落ちないところに入れようとか、無理のないところを社会と一緒に探すこと(を資源エネルギー庁と話しています。)」「その方がビジネスから見ても、日本のクオリティオブライフからみても、日本の安全保障からみてもいいと思います。」という発言がありました。これを皮切りにして、

Loopの中村社長からは、「今、新たに安全保障の分野において再エネが必要になってきています。いつどのような有事が起こるかわからない中で、エネルギー自給率20%程度では話にならないと。」という発言がありました。

そして、「再エネをたくさん導入していくことで、地産地消なので、日本全体を100%以上再エネで賄うようなことができれば自給率100%を実現できると考えていて、そういう意味で再エネをもっと広げていかなければいけないと考えています。」と発言されていました。

グッドフェローズの長尾社長からは、「発電単価から見ても、LNGが値上がりする中で太陽光(発電)が一番安くなってきていると思います。さらに有事にも強いと思うんですよね。(太陽光発電は)分散型の電源なので、例えば火力一基停電になったとしても太陽光がついていれば影響を最小限に抑えられるのではないかという意味ではすごくいいと思っています。」という発言がありました。

また、ディスカッションの最後に、片山参議院議員は「ウクライナ問題、台湾問題といったときにエネルギーの強靭化が必要なわけです。なので、今回のパネルディスカッション(の内容)を活かしていきたいです。」と締めくくりました。

このように、エネルギーの安全保障は政府でも業界でも共通して重要な取り組み課題であることがわかります。他にも、エネルギー安全保障と脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーを普及させていく必要がありますが、普及させるだけでなく、それをどうコントロールするのかという視点から蓄電池やVPP(バーチャル・パワー・プラント=仮想発電所)についての議論もされました。

パネルディスカッションの様子

再エネをコントロールする蓄電池やVPPへの支援を要請

Looopの中村社長からは、「VPPは去年くらいまではまだビジネスとして成り立たないと言われてきましたが、今、蓄電池のコスト大きく下がっていて、いわゆる“アビトラージ”ができはじめてきました。そういう意味で、今まさにビジネスチャンスは蓄電池、VPP、デマンドレスポンス、ここだと考えています。」「日本の中で再エネ技術を磨いていって、再エネをコントロールするということが大事」

としたうえで、「こういう部分を進めていかないと、再エネ、太陽光だけ作っても不安定だと評価されないんですよね。なので、コントロールする部分に対して、政府として投資をしてほしいと思っております。」と政府への支援を要請しました。

グッドフェローズの長尾社長も、「やっぱり今後再生エネルギーを普及させていくにあたってキーとなるのは蓄電池かなと思っております。」と発言しました。

さらに、「太陽光発電しすぎると、出力抑制がかかるんですよね。ただ送電網を増強すると言ってもお金も時間もかかるということで、できるだけ各家庭でもしくはメガソーラーと隣接する形で蓄電池をどんどん普及させていくということが電力のひっ迫を解決していく手立てにもなると思います。」と電力逼迫の回避にも蓄電池が有効なことを強調しました。

これを受けて片山参議院議員からは、「高いから再エネではなく、安いから再エネと。さらに、安定性が高いから再エネということになれば黙っててももっと広がるので、これからの地域間連携ではそれを目指していきます。」「安くて良質な電源や電源デバイスをこれから日本でつくらないと再生エネルギーが評価されないので。そのための優遇措置を政府は大幅に取るべきだと思います。」と発言をされました。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年02月11日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第3回】なぜ私たちは、10年経っても「電気代の比較」で迷い続けるのか

電力小売全面自由化から10年が経過し、電気料金のメニューや契約形態は大きく多様化しました。 一方で、どの電気契約が有利なのかという問いは、いまも多くの現場で解消されないまま残っています。 見積書を並べ、単価を比較し、条件を読み込んでも、最後の判断に踏み切れない。こうした迷いは、単なる理解不足や情報不足として片づけにくいものになっています。 判断が難しくなる背景には、情報の量ではなく、比較に持ち込まれる情報の性質が揃わなくなったことがあります。 単価のように「点」で示せる情報と、価格変動や運用負荷のように時間軸を含む「線」の情報が、同じ比較枠の中で扱われやすくなっているためです。 本稿では、この混線がどこで起きているのかを整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

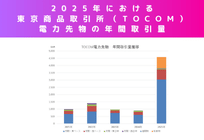

2025年の電力先物市場:年間取引量4,583GWhで過去最高更新、年度物導入と中部エリア上場を控えた市場の変化

価格変動リスクへの対応を意識した取引行動が、実務レベルで具体化し始めた一年となりました。 制度面では年度物取引の導入、取引環境では流動性改善やコスト低減策が進み、企業側では中長期のヘッジ設計を見直す動きが重なりました。こうした複数の要因が同時に作用した結果、東京商品取引所(TOCOM)における電力先物の年間取引量は約4,583GWhと、前年比約5倍に拡大し、過去最高を更新しています。 中でも、東エリア・ベースロード電力先物が前年比約5倍、西エリア・ベースロード電力先物が前年比約3倍と伸長し、主要商品の取引が全体を押し上げた形となりました。加えて、2025年5月に取引を開始した年度物取引も、市場拡大を牽引する要素となっています。 本稿では、2025年通年の動向を中心に、市場拡大の背景と今後の論点を整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第2回】10年で広がった、「経営の期待」と「現場の実務」の距離

「自由化から10年」という節目を迎え、制度の成果や市場の成熟度をめぐる議論が活発化しています。 現場の会話をたどると、同じキーワードでも立場により意味がずれます。 たとえば、経営の「コスト削減」は現場では「業務負荷の増加」、制度側の「安定供給」は供給現場では「柔軟性の制約」として現れます。 第2回では、こうした変化のなかで生じている立場ごとの認識のずれを整理し、経営・現場・供給事業者という三つの視点から、なぜ議論が噛み合わないのかを構造的に考察します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月31日

電力小売全面自由化から10年、数字が語る制度と市場の現実【第1回】数字の区切りに惑わされず、いまの制度と市場を見直す

「自由化から10年」という言葉が、各所で頻繁に取り上げられるようになりました。 しかし、制度の導入や市場設計の見直しが今も続いており、電力を取り巻く環境は「完成」に近づくどころか、なお変化の途上にあります。 本稿では、数字がもたらす完了感と、制度・市場の実態との間にあるずれを整理し、“節目”という言葉の意味をあらためて考えます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月27日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第5回】社会実装と中長期シナリオ 2030年代のロードマップと日本の戦略

これまで4回にわたり、核融合という次世代エネルギーの可能性を、研究・技術・制度の観点からたどってきました。長らく“夢のエネルギー”と呼ばれてきた核融合は、いま確実に社会の現実へと歩みを進めています。 最終回となる今回は、社会実装に向けたロードマップと、日本が描くべき中長期戦略を考えます。 核融合が“希望の象徴”で終わらず、私たちの暮らしに息づくエネルギーとなるために、次の時代に向けた道筋を描きます。