関西電力や東京ガスが異業種との共同研究・調査を実施。カーボンリサイクルの社会実装を目指す

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

2050年までのカーボンニュートラル達成に向けて、企業の再エネ導入や自動車をはじめとするEV化の動きが活発になっています。一方、もう少し先を見据えた動きも着々と進められており、その一つにカーボンリサイクルの取り組みがあります。今回は、将来的な社会実装を目指す、関西電力や東京ガスが行っている異業種との共同研究や連携の動きをご紹介します。

CO2の再資源化するカーボンリサイクルとは

カーボンリサイクルとは、CO2を資源として捉えて有効利用することをいいます。CO2を分離・回収し、鉱物化によりコンクリート等へ、人工光合成等により化学品へ、メタネーション等により燃料へ再利用します。大気中へのCO2排出を抑制します。

カーボンリサイクルのコンセプト 出典:資源エネルギー庁

カーボンリサイクル技術は、2021年6月に経済産業省などが策定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、カーボンニュートラル社会を実現するためのキーテクノロジーとして位置付けられました。それを受けて、2021年7月には「カーボンリサイクル技術ロードマップ」が改訂されています。

また、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発を実施しています。事業期間は2016年度~2026年度で、2022年度の予算は169.5億円となっています。

中でも、2019年9月に開催されたカーボンリサイクル産学官国際会議では、CO2の分離・回収が行われている場所でのカーボンリサイクル実証研究拠点の整備を通じ、研究開発や実証研究を集中的に進めることが重要とされました。

4月にはカーボンリサイクル実証研究拠点で進められるテーマが決定

このような流れの中で、2020年8月にNEDOと大崎クールジェンは、カーボンリサイクル技術の実証研究拠点を整備しました。拠点は次世代火力発電の実証研究を行ってきた中国電力株式会社大崎発電所内(広島県大崎上島町)にあります。次世代火力発電とは、CO2分離・回収型酸素吹石炭ガス化複合発電(IGCC)やCO2分離・回収型石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC)などのことをいいます。

4月1日にはNEDOから「CO2有効利用拠点における技術開発/研究拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業」事業の採択結果が発表されました。採択されたテーマは6件ほどあり、その内の1つを事例としてご紹介します。

関西電力では、株式会社アルガルバイオと共同で、工場から排出されるCO2を回収・固定化する藻類培養システムの実用化に向けて取り組みます。事業期間は2024年度までの3年間です。

以下のような項目について研究をし、これらによって、サスティナブルなカーボンリサイクル技術を確立させます。

- CO2の固定効率を向上させる微細藻類(植物プランクトン)を開発する

- 生産性の高い大量培養法を組み合わせて、コンパクトで高効率な微細藻類の培養システムを開発する

- CO2が固定された微細藻類を活用して、化粧品や健康食品及び治療薬で活用される機能性化学品を生産する

- その残渣をバイオプラスチックの原料として利用する

将来的には火力発電所などの大規模なCO2排出施設への展開も目指すとのことです。

藻類を利用したカーボンリサイクル技術のイメージ図 出典:関西電力

太平洋セメントと東京ガス、メタネーション事業の実現可能性について共同で調査

より社会実装に近い動きも出てきています。3月18日に太平洋セメントは、東京ガスと共同で、セメントCO2由来の合成メタンの都市ガス導管による供給も見据えたメタネーション事業の実現可能性について調査を開始したと発表しました。

太平洋セメントは1月にNEDOのグリーンイノベーション基金事業で、グリーンイノベーション基金事業で、コンクリートやセメント分野のカーボンリサイクル技術の開発に着手していました。この「CO2回収型セメント製造プロセスならびにメタネーションシステム」は、セメント製造工程から回収される高濃度CO2を原料として合成されるメタンを生成する技術です。

出典:プレスリリース

東京ガスは、「地球規模での CO2排出削減をリードしていく」といしており、2030年までの「CO2ネット・ゼロへの挑戦」を掲げています。そのため、他セクターから排出されるCO2を利用したメタネーションによる合成メタンを有効活用するカーボンリサイクルの本格的社会実装に向けての協業先を探していました。このような経緯がから、今回の共同調査が実現しました。

今後のステップと留意点について

カーボンリサイクル技術ロードマップによると、2030年を比較的短期のターゲットとして、2040年以降を中長期のターゲットとして定めています。(以下、資料参照)具体的にはまずは2030年頃から普及が期待できる、水素が不要な技術や高付加価値製品を製造する技術に重点をおきます。その中に、先述したような鉱物化によるセメントやコンクリート製品(道路ブロック等)があります。

カーボンリサイクル技術ロードマップのスコープ 出典:資源エネルギー庁

その先は、多くの技術開発において、安価なCO₂フリー水素が重要であるとしています。水素供給に課題が残る状況においても、「バイオマス、その他水素が必要ない技術開発を進めるとともに、水素供給の確立を待つことなく研究開発や天然ガスを利用した橋渡し的な取り組みを進める。」としつつも、2050年で水素のプラント引き渡し価格20円/Nm3がターゲットになることは間違いがないでしょう。

安定物質であるCO₂を有用物質に転換するには、多くのエネルギー投入が必要です。そのため、カーボンリサイクル技術の評価には、LCA(ライフサイクルアセスメント)の視点が重要であり、分析・検証を行うこと。また、標準化・規格化についても取り組むことが必要とされています。つまり、カーボンリサイクル技術には、ゼロエミッション電源の活用が欠かせません。このように、カーボンリサイクルは単体の技術開発だけでなく、水素やゼロエミッション電源といった複数の要因が絡んでいることがわかります。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年02月11日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第3回】なぜ私たちは、10年経っても「電気代の比較」で迷い続けるのか

電力小売全面自由化から10年が経過し、電気料金のメニューや契約形態は大きく多様化しました。 一方で、どの電気契約が有利なのかという問いは、いまも多くの現場で解消されないまま残っています。 見積書を並べ、単価を比較し、条件を読み込んでも、最後の判断に踏み切れない。こうした迷いは、単なる理解不足や情報不足として片づけにくいものになっています。 判断が難しくなる背景には、情報の量ではなく、比較に持ち込まれる情報の性質が揃わなくなったことがあります。 単価のように「点」で示せる情報と、価格変動や運用負荷のように時間軸を含む「線」の情報が、同じ比較枠の中で扱われやすくなっているためです。 本稿では、この混線がどこで起きているのかを整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

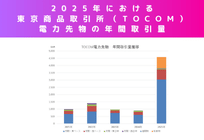

2025年の電力先物市場:年間取引量4,583GWhで過去最高更新、年度物導入と中部エリア上場を控えた市場の変化

価格変動リスクへの対応を意識した取引行動が、実務レベルで具体化し始めた一年となりました。 制度面では年度物取引の導入、取引環境では流動性改善やコスト低減策が進み、企業側では中長期のヘッジ設計を見直す動きが重なりました。こうした複数の要因が同時に作用した結果、東京商品取引所(TOCOM)における電力先物の年間取引量は約4,583GWhと、前年比約5倍に拡大し、過去最高を更新しています。 中でも、東エリア・ベースロード電力先物が前年比約5倍、西エリア・ベースロード電力先物が前年比約3倍と伸長し、主要商品の取引が全体を押し上げた形となりました。加えて、2025年5月に取引を開始した年度物取引も、市場拡大を牽引する要素となっています。 本稿では、2025年通年の動向を中心に、市場拡大の背景と今後の論点を整理します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2026年01月19日

電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第2回】10年で広がった、「経営の期待」と「現場の実務」の距離

「自由化から10年」という節目を迎え、制度の成果や市場の成熟度をめぐる議論が活発化しています。 現場の会話をたどると、同じキーワードでも立場により意味がずれます。 たとえば、経営の「コスト削減」は現場では「業務負荷の増加」、制度側の「安定供給」は供給現場では「柔軟性の制約」として現れます。 第2回では、こうした変化のなかで生じている立場ごとの認識のずれを整理し、経営・現場・供給事業者という三つの視点から、なぜ議論が噛み合わないのかを構造的に考察します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月31日

電力小売全面自由化から10年、数字が語る制度と市場の現実【第1回】数字の区切りに惑わされず、いまの制度と市場を見直す

「自由化から10年」という言葉が、各所で頻繁に取り上げられるようになりました。 しかし、制度の導入や市場設計の見直しが今も続いており、電力を取り巻く環境は「完成」に近づくどころか、なお変化の途上にあります。 本稿では、数字がもたらす完了感と、制度・市場の実態との間にあるずれを整理し、“節目”という言葉の意味をあらためて考えます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2025年12月27日

政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第5回】社会実装と中長期シナリオ 2030年代のロードマップと日本の戦略

これまで4回にわたり、核融合という次世代エネルギーの可能性を、研究・技術・制度の観点からたどってきました。長らく“夢のエネルギー”と呼ばれてきた核融合は、いま確実に社会の現実へと歩みを進めています。 最終回となる今回は、社会実装に向けたロードマップと、日本が描くべき中長期戦略を考えます。 核融合が“希望の象徴”で終わらず、私たちの暮らしに息づくエネルギーとなるために、次の時代に向けた道筋を描きます。