エネルギー業界で拡大する環境債の発行、洋上風力など再エネ投資に利用

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

世界のグリーンマネーは3,000兆円を超えているとも言われ、金融市場にも脱炭素の流れが押し寄せています。その中でも環境債の発行実績の伸びは著しい状況です。そのような中、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、再エネ設備投資等のために電力会社による環境債(グリーンボンド)発行が相次いでいます。今回はそれら状況について整理していきます。

環境債(グリーンポンド)とは何か

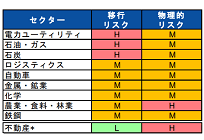

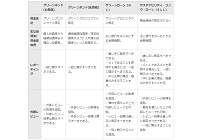

グリーンボンドとは、環境改善に取り組むプロジェクト(グリーンプロジェクト)の資金調達のために発行する債券で、ESG(環境・社会・企業統治)債の一部です。太陽光発電などの再エネ活用や省エネ事業、汚染防止、気候変動適応事業などがあてはまります。グリーンボンドは大きく分けて4種類あります。標準的グリーンボンド、グリーンレベニュー債、グリーンプロジェクト債、グリーン証券化債で、それぞれ債務返済の方法が異なります。

グリーンボンドが通常の社債・公債と異なるのは、調達資金の使途がグリーンプロジェクトに限定され、調達資金が確実に追跡管理され、それらについて発行後のレポーティングを通じ透明性が確保された債券であるという点です。投資家に対して環境に積極的なことをアピールできる一方、資金使途が限定されるだけでなく認証や報告のコストがかかるというデメリットがあります。

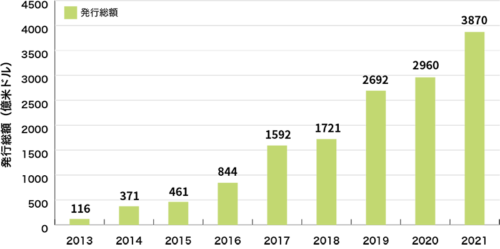

2008年、世界銀行グループの国際復興開発銀行(IBRD)が世界初のグリーンボンドを発行しました。その後、Climate Bonds Initiative (CBI)が公表している世界のグリーンボンド発行実績によると、2012年には31億米ドルでしたが、2021年には3,870億米ドル規模の発行実績となっています。9年間で124倍になっています。

1兆4000億円超で過去最高に。拡大する国内のグリーンボンド発行。

日本では2014年に初めて日本政策投資銀行が発行し、その後メガバンクや不動産会社、地方自治体など様々な業種で発行しています。2017年、環境省が国際資本市場協会(ICMA)の原則を基に初代のグリーンボンドガイドラインを策定しました。(参考:(ご参考:https://www.env.go.jp/press/files/jp/113511.pdf)

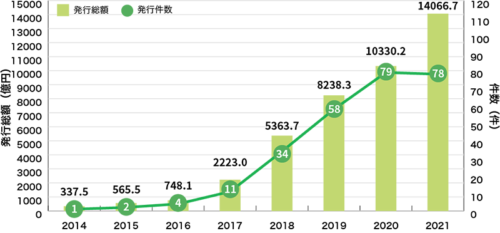

グリーンボンドの日本国内での発行総額は、2021年11月22日時点で1兆4066億円となっており、すでに昨対比で1.4倍に伸びています(以下図、参照)。

NTTが3000億円、東京電力リニューアブルパワーが300億円、オリックスが300億円、九州旅客鉄道が200億、Zホールディングスが200億円、などと多種多様な業界の企業が数百億円規模のグリーンボンドを発行しました。中でもNTTの環境債は額の大きさだけでなく、発行額の約3倍に当たる応札があったことからも注目度の高さがうかがえます。

国内企業等によるグリーンボンドの発行実績 出典:環境省

国内のエネルギー業界は?各社の発行状況

2021年のエネルギー業界では、ブルームバーグ社によると、11月30日までに電力セクターでは総額950億円の環境債を発行しており、「国内社債発行額の1割強を占める電力業界で環境債が徐々に増える兆しが見える」としています。

東北電力が(2020年2月に50億円、9月に100億円)、業界で初めて発行したのを皮切りに、以下のような企業が発行をしています。

- Looop 2020年4月30億円

- J-POWER 2021年1月200億円

- 九州電力 2021年6月 150億円

- 中部電力 2021年7月 100億円

- 東京電力リニューアブルパワー 2021年9月300億円

このような流れが相次ぐのには、10月に閣議決定した第6次エネルギー基本計画の内容が関連していると考えます。

第6次エネルギー基本計画の内容

10月に政権が菅政権から岸田政権に変わりましたが、第6次エネルギー基本計画の素案は引き継がれ、閣議決定されました。

資源エネルギー庁がまとめたエネルギー基本計画の全体像では、冒頭で以下のように記載をしています。

「新たなエネルギー基本計画では、2050年カーボンニュートラル(2020年10月表明)、2030年度の46%削減、更に50%の高みを目指して挑戦を続ける新たな削減目標(2021年4月表明)の実現に向けたエネルギー政策の道筋を示すことが重要テーマ」

中でも2030年に向けた政策対応のポイントには、「再エネの主力電源化を徹底し、再エネに最優先の原則で取り組」むことが明記されています。電源構成を確認すると、再生可能エネルギーは、現在(2019年度)の約18%から大幅に引き上げられ、約36%~38%と設定されています。内訳は、太陽光 14~16%、水力 11%、風力 5%、バイオマス 5%、地熱 1%となっています。

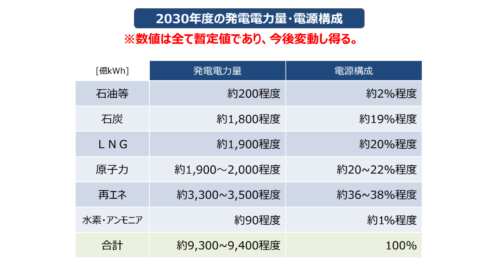

2030年度の発電電力量・電源構成 出典:資源エネルギー庁

再エネへの設備投資が急務

このような目標を実現するために、再エネへの投資は急務な状況となっています。そのための資金確保策として政府の投融資支援に加えて、環境債の発行が相次いでいるのです。

例えば、東京電力リニューアブルパワーは国内外で600万~700万kWの再エネ発電所を新たに開発する目標を掲げています。東南アジアを中心に海外の水力発電で200万~300万kW、洋上風力は欧州やアジアで200万~300万kW、残りは国内の洋上風力の開発を目指します。日経新聞によると、「総投資額は共同事業者分も含めると数兆円になると試算する」とされています。

12月、ノルウェーで最大出力は3600kWの浮体式洋上風力発電の実証機を稼働させたと発表しました。3~5年かけて運転データを取得し、2020年代後半以降に日本で浮体式の風力発電所を建設する予定です。千葉県銚子沖に国が指定した促進区域の公募案件では、世界最大手のオーステッド(デンマーク)と組んで洋上風力事業への参画を目指しています。

1月に環境債を発行したJパワーは、2023年度までの3年間で再エネ事業に約1000億円を投資予定で、資金需要を踏まえて継続的な発行を検討しています。

そして、北陸電力も2021年12月に同社として初めて100億円を発行する予定です。2030年度に再エネ発電量を2018年度比で3割積み増す計画を掲げています。そのため調達した資金は、水力発電所の新設や改修など再生可能エネルギーに関わる施設の整備に使われる予定です。

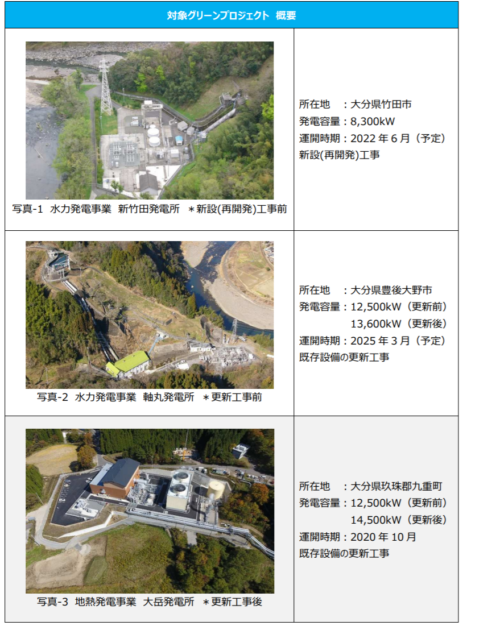

対象グリーンプロジェクト概要 出典:九州電力

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 |

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 |

https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2022年08月05日

脱炭素社会への移行期に注目されるトランジションファイナンスPart1~政府が約20兆円規模の移行債を発行へ

日本郵政が国内初、200億円の移行債を発行してから、各業界企業で動きが進んでいる「トランジションファイナンス」。脱炭素へ一気に移行しづらい産業の取り組みを支援するものです。2回にわたってご紹介します。Part1では、その概要や企業事例についてご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2022年03月09日

自然災害増加の中、保険業界が支援する持続可能な再生可能エネルギー事業

ここ数か月、保険業界から自然災害による太陽光発電設備の被害による廃棄や近隣への賠償に関する保険商品が発売されています。今回は、脱炭素社会に向けて、保険業界が再生可能エネルギーの持続的な普及をサポートする取り組みを紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2021年12月10日

エネルギー業界で拡大する環境債の発行、洋上風力など再エネ投資に利用

世界のグリーンマネーは3,000兆円を超えているとも言われ、金融市場にも脱炭素の流れが押し寄せています。その中でも環境債の発行実績の伸びは著しい状況です。そのような中、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、再エネ設備投資等のために電力会社による環境債(グリーンボンド)発行が相次いでいます。今回はそれら状況について整理していきます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2020年05月05日

国内メガバンク、3社とも新設石炭火力発電への投融資を停止、気候変動対策への対応強化

昨年の三菱UFJフィナンシャルグループの発表に続き、みずほフィナンシャルグループおよび三井住友フィナンシャルグループが新設の石炭火力へのファイナンスを原則停止する方針を公開しました。これにより、3大メガバンクが石炭火力への対応につき概ね足並みを揃えることとなりました。

一般社団法人エネルギー情報センター

2020年03月13日

債権やローンを活用した再エネ・省エネ事業に要する資金調達、環境省ガイドライン改訂

日本においては環境省が、国際資本市場協会のグリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、グリーンボンドガイドラインを2017年3月に策定しました。策定後約3年が経過し、その間にグリーンボンド原則の改訂や、グリーンボンド発行事例の増加に伴う実務の進展等の状況変化が生じている中、2020年3月、グリーンボンドガイドラインの改訂版が新たに策定されました。