「RE100」加盟の城南信金、ISEP・GIA・SBISLと協力、本業の金融を活かし再エネ普及

| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |

一般社団法人エネルギー情報センター

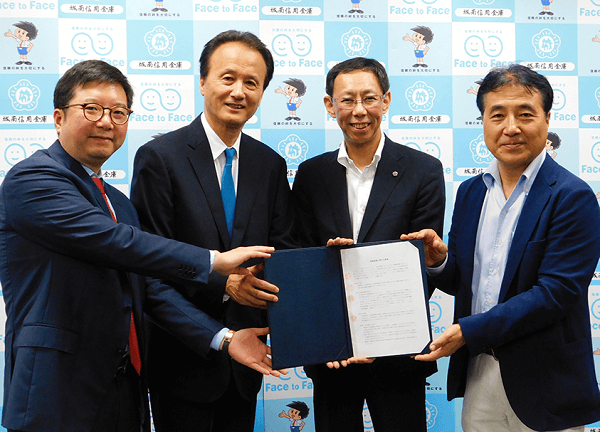

城南信用金庫(城南信金)、環境エネルギー政策研究所(ISEP)、玄海インベストメントアドバイザー(GIA)、SBIソーシャルレンディング(SBISL)の4社は、再生可能エネルギー事業を促進するため、業務提携に関する覚書を締結したと発表しました。

「城南信金、ISEP、GIA、SBISL」の4社、相互協力で再エネ普及

再エネ普及は日本の重要な政策課題のひとつであり、資源エネルギー庁によると、2011年度の日本における再エネ発電比率は10.8%であったのが、2016年度には15.3%と大幅に伸びていることが分かります。

近年の再エネ普及を強く牽引している要因として、2012年開始のFITが挙げられます。ただし、国民負担等の観点から、FITによる経済支援は縮小傾向にあると言えます。ただし、日本はパリ協定に基づく目標として、2030年には22~24%まで再エネ比率を引き上げるとしており、今後も継続して再エネ開発を進めていく必要があります。

こうした中、2018年5月に城南信金は、金融機関では日本初となる「RE100」に加盟したと発表しました。「RE100」は、事業活動で消費する電力を100%再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企業群です。城南信金は、2050年までに金庫の消費電力の100%を再エネで賄うとしています(2030年までに50%目標)。

再エネ100%目標達成のため、城南信金は今後、環境負荷の少ない電力を購入する予定です。具体的には、非化石証書付きの電力や、再エネを主とする電力小売事業者との契約を検討しています。

加えて、事業所内の太陽光パネルなど、自家用発電設備を増加するとしています。そのほか、高効率化といった省エネも進めるとしており、「RE100」達成のため様々な活動を展開する方針です。

これらから、現状で城南信金は「RE100」において、自社利用エネルギーの再エネ比率向上を主な対策としていると考えられます。ただ、再エネ普及という観点では、本業の金融を活用することで幅広く支援していく取組も進めています。

その一つとして、城南信金、環境エネルギー政策研究所(ISEP)、玄海インベストメントアドバイザー(GIA)、SBIソーシャルレンディング(SBISL)の4社は、再生可能エネルギー事業を促進するため、業務提携に関する覚書を締結したと発表しました(図1)。

FITの縮小もあり、再エネ発電所を開発していくには、地域経済への貢献や、周辺環境への配慮、資金調達等、様々な課題を解決する能力がより求められるようになると考えられます。そうした中、4社は相互の強みを生かして解決策を講じていく方針です。

図1 左より、GIA 代表取締役:文智勇氏、SBISL 代表取締役:織田貴行氏、城南信金理事長:渡辺泰志氏、ISEP 所長:飯田哲也氏

4社の特徴・強み

再エネ事業において、安定的な資金確保は重要ですが、城南信金は、信用金庫としてトップクラスである融資残高2兆1967億円(2018年3月末時点)があります。また、ソーラーシェアリングや金融を通じた省エネルギーのための設備投資の積極的な支援に取り組んでいます。加えて、プロジェクトファイナンスへの取組みにも注力しています。

ISEPは、再エネや省エネに関する政策提言、地方自治体へのアドバイス、社会事業化支援、投融資支援などを事業として展開しています。エネルギー政策に関する最先端の知見、地域主導型のエネルギー事業の企画・運営支援において実績を持ちます。

GIAは、再生可能エネルギーアセットに関するコンサルティングなどを事業として展開しています。再生可能エネルギー発電所の建設・運用に関するファイナンスやアセットマネジメントの実績を持ちます。

SBISLは、ソーシャルレンディング(貸付型クラウドファンディング)サービスを提供しています。ソーシャルレンディングサービスが有する「投資家の意思で出資する」仕組みに対して精通しています。

なお、GIAとSBISLの2社は協業により、再生可能エネルギー等の事業分野において、ソーシャルレンディングを活用した協業ローンファンドを組成しています。これまで、累計で約153億円(2018年5月末時点)の募集を行ってきました。

この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。

無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです

執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター

EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。

| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |

|---|---|

| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |

| 電話番号 | 03-6411-0859 |

| 会社HP | http://eic-jp.org/ |

| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp

https://twitter.com/EICNET |

関連する記事はこちら

一般社団法人エネルギー情報センター

2022年08月05日

脱炭素社会への移行期に注目されるトランジションファイナンスPart1~政府が約20兆円規模の移行債を発行へ

日本郵政が国内初、200億円の移行債を発行してから、各業界企業で動きが進んでいる「トランジションファイナンス」。脱炭素へ一気に移行しづらい産業の取り組みを支援するものです。2回にわたってご紹介します。Part1では、その概要や企業事例についてご紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2022年03月09日

自然災害増加の中、保険業界が支援する持続可能な再生可能エネルギー事業

ここ数か月、保険業界から自然災害による太陽光発電設備の被害による廃棄や近隣への賠償に関する保険商品が発売されています。今回は、脱炭素社会に向けて、保険業界が再生可能エネルギーの持続的な普及をサポートする取り組みを紹介します。

一般社団法人エネルギー情報センター

2021年12月10日

エネルギー業界で拡大する環境債の発行、洋上風力など再エネ投資に利用

世界のグリーンマネーは3,000兆円を超えているとも言われ、金融市場にも脱炭素の流れが押し寄せています。その中でも環境債の発行実績の伸びは著しい状況です。そのような中、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、再エネ設備投資等のために電力会社による環境債(グリーンボンド)発行が相次いでいます。今回はそれら状況について整理していきます。

一般社団法人エネルギー情報センター

2020年05月05日

国内メガバンク、3社とも新設石炭火力発電への投融資を停止、気候変動対策への対応強化

昨年の三菱UFJフィナンシャルグループの発表に続き、みずほフィナンシャルグループおよび三井住友フィナンシャルグループが新設の石炭火力へのファイナンスを原則停止する方針を公開しました。これにより、3大メガバンクが石炭火力への対応につき概ね足並みを揃えることとなりました。

一般社団法人エネルギー情報センター

2020年03月13日

債権やローンを活用した再エネ・省エネ事業に要する資金調達、環境省ガイドライン改訂

日本においては環境省が、国際資本市場協会のグリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、グリーンボンドガイドラインを2017年3月に策定しました。策定後約3年が経過し、その間にグリーンボンド原則の改訂や、グリーンボンド発行事例の増加に伴う実務の進展等の状況変化が生じている中、2020年3月、グリーンボンドガイドラインの改訂版が新たに策定されました。