RPS制度

RPS制度とは

Renewables Portfolio Standardの略で、再生可能エネルギー利用割合基準制度とも呼ばれています。電気事業者に対し、一定割合以上の新エネルギーから発電される電気の利用を義務づけることにより、新エネルギーの普及を図る制度です。

この制度により義務履行者は、①再生可能エネルギーを自ら発電する、②他から再生可能エネルギーによる電力を購入し、供給する③他から再生可能エネルギー電気相当量(Tradable Green Certificates:TGC)を購入する、この3つから効果的な手法を選び、義務発電量を達成する必要が求められます。

背景

日本におけるRPS制度は「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」に基づいています。エネルギーの安定供給を図ること、環境の保全に努めること、国民経済の健全な発展を目指す役割があります。

なおRPS制度は、1989年にイギリス政府により導入された非化石燃料系電力購入義務(NonFossil Fuel Obligations:NFFO)という仕組みが始まりとされています。NFFOは、電力会社に一定の非化石燃料(初期は原子力)の導入を義務付け、電力会社は競争入札で市場から導入するという仕組みです。

しかし、原子力発電は破損による放射能汚染などの巨大な金融リスクを抱えていることから、国による運営が行われることとなりました。その結果、その非化石燃料義務が、2002年に施行された再生可能エネルギー購入義務命令(The Renewables Obligation Order)に適用されることとなりました。

その後、イギリス・オランダ・デンマークの3か国が軸となり、電力会社に対する再生可能エネルギー電力の導入義務の割り当てと、グリーン電力証書の取引を組み合わせたRPSのアイディアや制度化が進展していきました。

RPS制度の理論

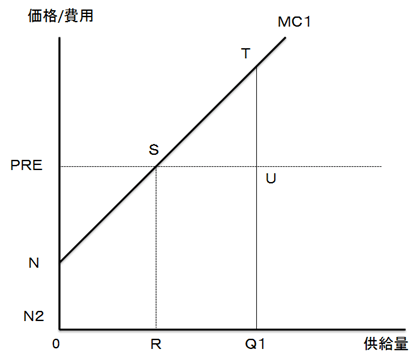

図1は「再生可能エネルギー・ポートフォリオ基準の制度理論とその制度設計課題(2007),p136」によるRPS制度の仕組みを表したものです。まず、RPS制度の義務対象者が政府から年間Q1の再生可能エネルギー電力供給義務を課されたとします。このとき義務対象者が自ら再生可能エネルギー電力を発電するのに必要になってくる限界費用は、MC1のように表されます。

義務対象者がRPS市場においてプライステイカーであり、再生可能エネルギー電力の市場価格がPREであると仮定すると、義務対象者の達成費用の最小化行動は、Rまでは自ら再生可能エネルギー発電を行い、残りの[Q1-R]にあたる再生可能エネルギー電力分は他から購入することで義務の達成を行うことです。

義務対象者AがRPS義務達成をすべて自らの発電で賄うとすると[0Q1TN]の費用がかかりますが、RPS市場を利用することで義務達成の費用は[0Q1USN]になり、[STU]分の費用節約となります。こうした市場機能によって、理論的には個々の義務対象者の義務達成費用は最小化され、RPS市場全体の資源配分は効率的であるとみなされます。

図1 RPS制度の仕組み

RPS制度のメリット・デメリット

RPS制度の利点としては、第1に、再生可能エネルギー電力が義務に従い増加することが挙げられます。そのため、電力供給に占める再生可能エネルギー電力の量または割合を確保し、計画的に発電量を増加することが可能となります。

第2に、市場原理に従い再生可能エネルギー発電が効率的に導入される点が挙げられます。これは、より低い費用で発電できる技術や発電設備が市場で評価されるためです。そのため、最も収益性の高い技術や地点から開発が進むこととなります。

第3に、再生可能エネルギー発電の地域性を克服できる点が挙げられます。再生可能エネルギーは地域条件によってパフォーマンスが大きく左右されます。そのため、条件の悪い地域であれば再生可能エネルギー発電の普及に参画することが困難となりますが、その点をRPS制度は環境価値の売買と言う形で解決することが出来ます。電力とTGCの売買により市場は均衡化され、全体として最も利益の出る形に誘導されていきます。そのため、あらゆる電気事業者が再生可能エネルギー発電の普及に参入することが可能となります。

一方でRPS制度の問題点としては、第1に導入目標量が控えめに設定される傾向があることが挙げられます。その理由としては、量産効果と技術開発による価格低減効果を予め予測することは難しく、投資コストと進捗ペースなどといった経済主体の行動を正確に予測することはできないため、現行の導入量と技術水準を基礎に導入目標が算出されるためです。義務対象者は導入目標量を達成すると、再生可能エネルギー設備の新規設置インセンティブを失うため、制度それ自体が再生可能エネルギー発電の普及を規制してしまう危険性をはらんでいます。

第2に、市場機能に委ねたRPS制度では、競争力がなく成熟していない技術の開発が進まない点が挙げられます。同時に、市場機能が持つ外部不経済を部分的に内包するため、騒音問題などの地域社会・周辺環境に与える影響を軽視する傾向が強まります。

第3に、日本においては東日本と西日本で周波数が異なるため、電力の売買に制限がかかる点が挙げられます。しかし、TGCによる売買である程度は代替することが可能です。

第4に、再生可能エネルギー発電の市場価値は変動するため、将来的な事業リスクの算出が困難となり、RPS制度の利点となる経済合理点が担保されない点が挙げられます。特に規模の大きいメガソーラーなどで将来的なリスクが不透明であることは、新規の参入を阻害する要因となり得ます。

FIT制度との違い

類似した用語としてFIT(Feed-in Tariff)制度があり、固定価格買取制度とも呼ばれています。こちらでは再生可能エネルギーによる発電に対して、通常の電気料金より高い料金を設定し、電力会社等への買取を義務付ける制度のことを言います。なお、日本においてはFIT制度における費用原資は、再生可能エネルギー発電促進賦課金によって賄われています。

一方でRPS制度では、非再生可能エネルギーによる発電事業者に対し、再生可能エネルギーによる発電量を義務付けるものです。

現状

RPS制度は2002年公布、2003年から施行されましたが、2012年6月末で廃止となりました。しかし再生可能エネルギーの普及という観点では、2012年7月以降もFIT法として、実質継続状態になっています。

対象エネルギー

- 風力

- 太陽光

- 地熱

- 水力

- バイオマス

日本におけるRPS制度に関する問題点の整理

日本においてはRPS法附則第5条に基づき、RPS制度の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるため、RPS法評価検討小委員会が開催され、様々な団体から提言が発表されました。

2006年に開催された第1回RPS法評価検討小委員会では、新エネ利用特措法見直し検討タスクチームにより、RPS制度は目標量が小さく抑制される「政治リスク」に加え、行政コストや取引コストも大きく経済合理的ではないとし、欧州の一部の国(英国・スウェーデンなど)と米国の一部に見られるが、普及成果は乏しいとすることが提言されました。

第2回報告書においては、岐阜県立森林文化アカデミー から、森林バイオマスを促進するための価格を設定することが提言され、過密化している森林資源を有効活用するため、森林バイオマスに価格面で高いインセンティブを付けるべきだとしています。このように、RPS制度は経済的なテコ入れがない場合、基本的には特定の再エネに偏りが発生することとなります。

他にも、風力発電推進市町村全国協議会によると、RPS制度の特徴である環境価値が機能しなくなり、結果として風力の買取価格が下落し、新規設置を阻害していることを問題だとしています。このことは市民エネルギー研究所も指摘しており、北海道電力の風力発電事業で問題が顕在化したと指摘しています。

RPS法評価検討小委員会の第6回最終報告書では、新エネルギー等発電設備は、通常投資回収に10年前後、若しくはそれ以上かかり、8年間の利用目標量設定では、依然として新エネルギー発電事業者等の事業リスクが存在していること、大幅な超過達成が今後も継続した場合、RPS相当量の価格が下落するとともに、一部のRPS相当量は、義務履行に用いることができなくなる(無価値化)可能性があることを指摘しています。

他にも、環境エネルギー政策研究所が日本国内の再生可能エネルギー情報をまとめた自然エネルギー白書2012では、特に日本版RPS制度には義務量の設定が低すぎるという理由から構造に問題があると指摘しています。

再エネ普及政策は大きく分類すると、価格面を調整し再エネ発電量の増加を目指すFIT制度と、再エネ発電量の増加量を設定し経済合理性に基づき再エネ開発が行われるRPS制度があります。両制度には一長一短がありますが、日本においては2012年7月よりFIT制度が施行されることとなりました。